Disgressioni sul linguaggio del vino tra chimica, metafisica e poesia.

Esistono termini il cui significato diviene a volte esondante. Si spanciano, dilatano le maglie in cui sono contenuti e assumono forme/accezioni che travalicano l’oggettività. Alcuni di questi termini diventano essenziali nella comunicazione, a volte proprio in ragione della loro vaghezza. Non è un male, perché proprio nella loro indeterminazione possono accogliere molteplici significati e stimoli utili alla comprensione e/o evoluzione della percezione. Necessario è però contestualizzare il percorso e il presente di un termine per avere alcuni riferimenti, provando a eludere la troppa confusione.

Nel mondo del vino, oramai da anni, si parla di mineralità e l’intento è inizialmente fare il punto sul suo significato e l’uso che ne viene fatto. Molti se ne sono già occupati attraverso analisi, studi, considerazioni, ipotesi e dunque vedremo di riassumere la base teorica. Ma c’è dell’altro. Basta allargare la visione e da un micromondo si passa a campi più estesi. Gusto, percezione, sensazione, idiomi, realismo, mondi possibili, l’infinità concettuale… Non appena ci si approccia al linguaggio, e dunque all’uomo, si possono cogliere le frastagliature della comprensione e i tentativi di approdo al vivere. Non pensate dunque di avere di fronte agli occhi una sintesi organica con conclusioni precise. La precisione, l’esatto, il disegno perfetto hanno forme divine che mal si accompagnano al quotidiano esistere, tanto meno alla descrizione di un vino.

Partiamo dalle basi.

Il problema di definire il termine “mineralità” origina dal fatto che essa è costituita da una combinazione di olfatto, gusto e sensazioni trigeminali (cioè quelle percepite dal nervo trigeminale, come il piccante). Per Roberto Miravalle, agronomo consulente e ricercatore, in linea col pensiero di Attilio Scienza dell’Università di Milano e di Luigi Moio dell’Università di Napoli, «si nota una crescente utilizzazione del termine mineralità. Tendenza avviata nel mondo anglosassone, che associa questo carattere all’identitarietà dei bianchi delle regioni viticole più settentrionali, dapprima per descrivere le note di cherosene dei Riesling alsaziani, poi per render conto dei sentori di pietra focaia in Borgogna.»[1]

Quella che pare essere una questione quasi filosofica o legata unicamente alla visione del degustatore trova anche dei fondamenti nella chimica che la bevuta di un calice sottintende. Dunque il riconoscimento dei sentori più vari, oltre che pura visione, ha alcuni collegamenti con la realtà e la memoria soggettiva.

Questo avviene perché durante la fermentazione alcune molecole si scompongono e ricompongono in forme diverse e molto somiglianti a molecole odorose di altre sostanze, il fieno, i fiori, la frutta, etc. Altri aromi ancora, i terziari, sono ceduti al vino dal contenitore di affinamento, legno ad esempio, o anche solo dalle trasformazioni che avvengono nel vino stesso nei lunghi anni di invecchiamento. Ecco perché un dibattito sulla mineralità, elemento molto caratterizzante dei vini, bianchi in particolare, attrae così tanti addetti ai lavori.

Ebbene la prima questione è se la mineralità esiste o meno. La seconda è, concesso che esista, se sia una sensazione olfattiva, cioè captata dal naso, o sia una sensazione tattile, ossia captata dalle papille gustative, dalla bocca.[2]

Facciamo qualche passo indietro, provando a capire dove abbia avuto origine questa piramide semantica.

Henri Coquand, ricordato come il creatore della classificazione genetica delle rocce, pubblicizzò la sua idea secondo cui la geologia del substrato roccioso “influenza la qualità e il gusto del vino”. La sua dichiarazione era riferita al brandy prodotto attorno all’area del Cognac in Francia.

Tuttavia, come è noto, le mappe relative alla qualità del Cognac e quella dei substrati geologici francesi – ahimè per lui – non corrispondono per niente.

E da quel che è dato sapere, anche Coquand ne era ben consapevole.

La sua dichiarazione deve essere quindi intesa nel contesto di una goliardata fatta durante una cena decisamente alcolica, ricca di scherzi e prese in giro. E mai Coquand pensò che la sua esternazione dovesse essere presa sul serio dai suoi compagni di serata e di bevute.

È sicuramente notevole, inoltre, sottolineare che l’utilizzo del descrittore “minerale” è relativamente recente e che, secondo alcuni studiosi, ha avuto una decisa impennata intorno alla metà degli anni ’90 del secolo scorso quando, di contro, il buzz sulla parola terroir ha subito una considerevole decrescita.[3]

Nel tempo ha dunque preso sempre più piede questo aggettivo, riferendosi al vino. Essendo un termine generico e non propriamente circoscritto ciò ha portato ad un allargamento della sua interpretazione. Probabilmente questa sua indeterminatezza è stata anche la chiave per un certo suo successo come pure per un suo abuso. E come per ogni macro-concetto le scuole di pensiero si sono divise tra chi ha provato a sintetizzare e atomizzare il significato rendendolo organico e preciso e chi ha tentato di accogliere più stimoli/spunti per renderlo inclusivo di una molteplicità di componenti.

Molti professionisti e consumatori utilizzano il termine mineralità come se fosse un descrittore sensoriale, alla stessa stregua di floreale, fruttato, amaro, dolce, acido, e così via. Altri, invece, concordano con l’accezione riportata da Èmile Peynaud nel suo celebre trattato di degustazione Le goût du vin (la cui prima edizione risale al 1980) che menziona l’aggettivo minerale tra gli stili di un vino, assieme ai termini armonioso, complesso, elegante, austero, raffinato e scorrevole. Secondo questa definizione la mineralità non è legata alla presenza di un singolo descrittore, ma deriva da una sinergia tra diversi stimoli sensoriali.

Un’indagine del 2019 effettuata su oltre 400 giudici provenienti da oltre 38 paesi del famosissimo IWC (International Wine Challenge) ha dimostrato l’avversione quasi unanime verso l’uso di tale termine etichettandolo come “troppo generico”, “abusato”, “vago”, “senza alcun significato appropriato”.

Effettivamente, l’idea che la mineralità dipenda più da attributi qualitativi che da parametri oggettivi e “geologici” trova riscontro in numerose ricerche scientifiche. In tali ricerche, a diversi panel di assaggiatori è stato chiesto di spiegare brevemente la loro idea di mineralità e – come un po’ ci si aspettava – le definizioni date sono state molto diverse. Alcune di esse si riferiscono a sensazioni esclusivamente olfattive che includono i sentori di pietra focaia, pietre bagnate, gesso, assenza o scarsa presenza di odori fruttati e floreali; altre si riferiscono a sensazioni gustative collegate all’acidità e alla sapidità; altri ancora menzionano sensazioni proprie degli ambienti marini, come sentori di alghe e crostacei. Molti associano la mineralità con l’idea di eleganza e finezza, altri ancora con gli aromi di riduzione.

Ma, a prescindere dalla descrizione delle sensazioni percepite, tutti gli assaggiatori – curiosamente, a nostro parere – hanno dichiarato di considerare la mineralità come un elemento fortemente connesso e dipendente dall’idea di terroir, se non, addirittura, di usarlo come suo sinonimo (per i non addetti ai lavori, il concetto di terroir indica la relazione tra le caratteristiche qualitative di un prodotto agrario e la sua origine geografica, ma non indica un descrittore sensoriale specifico). Questo fatto sembra molto interessante perché rivela molto sull’approccio psicologico alla base dell’utilizzo di questo termine.[4]

Affidandoci alla scienza parrebbe impossibile riuscire a riconoscere o rilevare la connessione tra terreni più o meno minerali e il vino che ne deriva. Credo ora sia giusto procedere verso una contestualizzazione razionale per poi tornare ad abbracciare, in un secondo momento, le sfere psicologiche – emozionali.

In effetti è ovvio che la vite abbia un intenso scambio con il terreno e che gli elementi minerali assumano un ruolo di primo ordine nel suo metabolismo. Tuttavia è necessario considerare che dalla pianta di vite alla bottiglia di vino intercorrono numerosi fenomeni chimici e microbiologici, e che quindi il quadro compositivo del prodotto cambia in maniera importante. È poi altrettanto certo che il vino contiene composti volatili, percepibili a bassissime concentrazioni, ma la maggior parte degli elementi minerali non hanno rilevanza sensoriale o qualora ne avessero, questa solitamente è sgradevole.

Diversi lavori scientifici contribuiscono al dibattito. Uno piuttosto recente, che ha suscitato notevoli polemiche, ha cercato di valutare se un panel esperto di assaggiatori potesse riconoscere in modo univoco il carattere minerale presente in alcuni vini della Borgogna. Pur facendo affidamento su accurate metodiche di degustazione e importanti elaborazioni statistiche gli autori hanno concluso che neppure in terra di Borgogna è possibile ottenere una univoca descrizione del carattere “Minerale”. Tuttavia è stato riscontrato un legame tra la percezione del carattere minerale e alcune caratteristiche del vino, come le note riduttive, l’acidità e l’amarezza.

Sembrerebbe quindi che questa sensazione sia dovuta a stimoli sensoriali attribuibili sia all’olfatto che al gusto. Sulla stessa linea si muovono altri lavori scientifici che hanno evidenziato una correlazione tra alcune molecole prodotte dai lieviti – come l’acido succinico o i composti tiolici – e la percezione del carattere minerale. Tra i fattori agronomici e tecnologici in grado di accentuare la mineralità del vino sono da più parti citati il terreno – ricco di cationi scambiabili – un’abbondante microflora nel suolo, bassi rendimenti, viti mature e sistemi di allevamento compatti, una tecnica agronomica ed enologica priva di forzature e orientata a produrre vini longevi.[5]

In parole povere non è qui in discussione che alcuni terreni dove crescono le viti siano pieni di minerali, quanto piuttosto si vuole evidenziare come sia praticamente impossibile che i minerali di cui le piante si nutrono derivino dalla roccia ma, semmai, dall’humus presente nel suolo.

La natura dei legami tra le singole unità e tra i vari strati è talmente forte che essi non possono rompersi nelle normali condizioni di pressione e temperatura che si realizzano in campo. Così i minerali argillosi contengono, sì, elementi potenzialmente nutrienti per le piante, ma questi non sono disponibili. Per essere disponibili per la nutrizione vegetale, essi si devono “slegare”, allontanarsi dalla struttura in cui sono contenuti e passare in soluzione sotto forma di ioni. Per far sì che questo accada devono verificarsi una serie di processi chimico-fisici che nel loro insieme danno luogo al fenomeno dell’erosione.

Questi processi sarebbero comunque troppo lenti perché la componente inorganica di un suolo sia in grado di fornire ogni anno un nuovo set di minerali nutrienti per le piante.

Ma allora le piante da dove prendono questi nutrienti minerali?

Dalla sostanza organica, ovvero dall’humus.

L’humus è la vera riserva di minerali nel terreno, perché ricicla e rimpiazza il fabbisogno di nutrienti delle piante, ed è il mezzo che fornisce alcuni macronutrienti, come azoto e fosforo, di cui i minerali argillosi sono generalmente poveri. Quindi, quello che bisogna evidenziare è che se una vite cresce in un suolo ricco di dolomite (ovvero, carbonato misto di calcio e magnesio), non sarà la dolomite stessa a rifornire di calcio e magnesio la pianta, ma sarà sempre e solo la sostanza organica di cui è dotato il suolo a fornire i nutrienti necessari.[6]

Dopo aver demolito il passaparola organolettico che collega la mineralità al terreno, siamo ora costretti, sempre affidandosi alla ragione, a confinare anche le possibilità olfattive e gustative relative a questo termine.

Molto spesso, la nota olfattiva legata alla mineralità viene descritta come l’odore dell’acqua calda che cade sulle pietre o sull’asfalto. Volendo essere precisi, questo odore ha un nome specifico, il petricore. Questo termine è stato coniato dai ricercatori australiani Bear e Thomas per indicare l’odore, che tutti sicuramente conosciamo, che scaturisce dalla prima pioggia che cade dopo il caldo periodo estivo.

Quel tipico odore settembrino è però causato dalla presenza nell’aria di lipidi, terpeni, carotenoidi e acidi grassi che derivano dalla decomposizione di materia organica, sia animale che vegetale. Durante i periodi di siccità, in condizioni di basse umidità relative, questi composti vengono adsorbiti sulla superficie dei minerali argillosi dei suoli, per poi essere espulsi quando l’umidità relativa dell’aria è prossima alla saturazione.

Molte volte navigando in rete ci si imbatte in pagine in cui la mineralità di un vino viene associata al sentore di pietra focaia. Quest’ultima altro non è che selce.

È la combinazione selce/pirite che, in realtà, nel linguaggio comune viene indicata come “pietra focaia”.

Per questo motivo, quando la parola mineralità viene associata al sentore di pietra focaia ci si riferisce all’odore dei prodotti della reazione:(1)

Tuttavia, bisogna evidenziare che, mentre l’ossido di ferro è privo di odore, l’anidride solforosa ha un sentore irritante e pungente che assomiglia vagamente all’odore di bruciato. Non è certo una sensazione odorosa piacevole.

Da dove nasce, allora, l’opinione che il sentore minerale sia da associare all’effluvio derivante dalla decomposizione della pirite? In realtà, si tratta di una vera e propria favola che nasce dalla convinzione, chimicamente errata, in base alla quale quando la pirite viene colpita con la selce si produrrebbero composti come ozono (O3) ed idrogeno solforato (H2S). Quest’ultimo, poi, si trasformerebbe in anidride solforosa.

Il sentore di pietra focaia nei vini viene, in definitiva, attribuito alla formazione di ozono e idrogeno solforato. Come però spiegato prima, la reazione in cui è coinvolta la pirite non coinvolge né la produzione di H2S, né quella di ozono.

Quello che è certo è che molti critici e scrittori del vino utilizzano il descrittore aroma di selce per descrivere principalmente gli Chardonnay, i Riesling e i Sauvignon Blanc, a prescindere dal fatto che i suoli dei vigneti contengano o meno la selce.

A maggior riprova di questo va detto, oltretutto, che essendo la selce insolubile, essa non ha né odore, né sapore. È più probabile, dunque, che con aroma di selce ci si riferisca all’odore delle scintille che scaturiscono dalla reazione.[7]

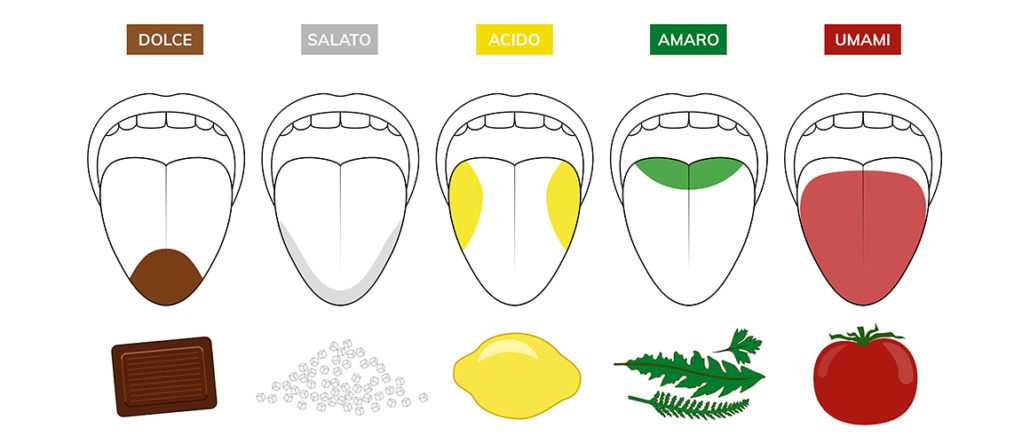

Chiarito l’aspetto olfattivo passiamo all’aspetto gustativo, partendo dal ricordare cosa si intende per gusto.

Il gusto è uno dei cinque sensi ed è quello connesso alle sensazioni derivanti dal sapore di ciò che mangiamo e beviamo.

Le strutture che permettono di cogliere il sapore di ciò che introduciamo nella bocca sono dei recettori sensoriali altamente specializzati: si chiamano calici, bottoni e papille gustative e si trovano sulla lingua, sul palato, nella faringe e nella laringe. Dall’integrazione dei gusti primari – alla percezione dei quali sono deputati specifici gruppi di recettori sensoriali posizionati in precise aree della lingua – originano tutte le sensazioni di gusto più complesse.[8]

Sebbene la parte gustativa possa incidere meno rispetto alla parte olfattiva, essa è spesso il centro di una degustazione di vino. Importante è però capire come la percezione del gusto sia divisa, soffermandosi soprattutto sulla differenziazione tra quanto è possibile percepire con il gusto e quanto invece solo con l’olfatto (vedi componenti volatili).

I GUSTI primari sono cinque o sei (dipende da chi risponde): dolce, salato, acido, amaro, grasso e umami.

La percezione umana dei gusti avviene attraverso reazioni chimiche che accadono in bocca e, precisamente, sulla lingua durante la masticazione. I ricettori si trovano su tutta la superficie della lingua, sul palato, sulle guance e nella parte alta dell’esofago oltre che, addirittura, sull’epiglottide. Metà delle papille presenti nell’essere umano hanno ricettori per tutti i gusti; le rimanenti sono invece specializzate per uno specifico gusto. Tutte, però, inviano dei segnali al cervello quando entrano in contatto con qualsiasi dei gusti sopra menzionati. Anche qui è importante sfatare la classica credenza popolare in merito alla percezione di alcuni gusti su determinate aree della bocca e, in particolare, della lingua: mentre alcune aree della lingua possono essere maggiormente sensibili a particolari gusti, è vero che qualsiasi gusto è percepito su qualsiasi parte della lingua.

I gusti sono però solo circa il 20% della percezione umana del sapore: di fatto, solo un quinto della percezione del cibo dipende dalle papille presenti in tutta la bocca. Il restante – enorme – 80% dipende dal naso.

La componente gustativa è creata da molecole presenti nel cibo e a noi conosciute come zuccheri, grassi, acidi e via dicendo; la componente aromatica, invece, dipende da composti volatili.

Questi, al contrario dei gusti, sono migliaia ed essendo connessi al senso dell’olfatto generalmente vengono etichettati come aromatici.

Dal momento che le parole sono importanti, apriamo un’ulteriore parentesi per dettagliare meglio l’aromaticità e la volatilità.

Cercando di parlare in modo generico, un composto aromatico è “qualsiasi sostanza chimica che possiamo odorare”. Se invece usiamo il termine in ambito “chimico” allora le cose cambiano, e parecchio. Per un chimico un composto aromatico ha una definizione specifica e non opinabile o soggettiva.

La variabile che a noi interessa, però, riguarda proprio una proprietà specifica delle molecole aromatiche: ovvero, rispetto ad altri idrocarburi, hanno un odore molto differente.

Di contro, se parliamo di composto volatile, è possibile affermare che possa essere qualsiasi sostanza chimica che si può muovere nell’aria, sia che abbia un odore sia che non ce l’abbia.

Per chiarire meglio: l’acqua in forma di vapore è un composto volatile inodore ma il benzene non solo è volatile ma è pure aromatico.

Quindi, tornando al nostro discorso: i composti volatili e aromatici sono cruciali nella formazione dei sapori e quel che più conta, in questo contesto, non è che siano volatili ma che siano, soprattutto, aromatici.

E l’aroma, rispetto ai gusti, ha un potere, una capacità ed una influenza nel creare ricordi e sensazioni decisamente e sorprendentemente più ampi rispetto ai 6 gusti di base.

A livello gustativo, la percezione della mineralità non è di certo meno controversa del sentore di mineralità. Il cosiddetto gusto minerale è talvolta associato all’acidità, altre volte alla salinità – con la quale spesso viene confuso, oppure alla sapidità o ancora al gusto umami.

L’acidità dei mosti e dei vini è costituita da un insieme di acidi, sia organici che inorganici. Tra i più importanti ci sono gli acidi organici propri dell’uva come l’acido tartarico, l’acido malico e l’acido citrico, e gli acidi di origine fermentativa come l’acido succinico, l’acido lattico e l’acido acetico.

Il modo in cui queste molecole contribuiscono all’acidità totale dipende dalla loro forza, che determina il loro stato di dissociazione e di salificazione. Così, gli acidi inorganici, i più forti, sono presenti in forma di sali totalmente dissociati, mentre gli acidi organici, più deboli, si dissociano solo parzialmente.

Ogni acido apporta delle sensazioni gustative diverse al vino: l’acido tartarico apporta un’acidità aspra e dura, l’acido malico un’acidità erbacea e verde, l’acido citrico un’acidità fresca, il succinico conferisce al vino sapidità e una leggera nota amara e l’acido lattico un’acidità poco spigolosa.

Anche in questo caso non si ha uniformità nei risultati e la questione necessita sicuramente di ulteriori studi. Ma possiamo anche osare nel dire che ogni vino presenta complessi equilibri gustativi che sono unici per ogni ambiente pedoclimatico, e che la difficoltà nel trovare un unico driver per la percezione della mineralità sia dovuta proprio al modo in cui l’intensità e la persistenza della sensazione acida si inseriscono all’interno di questi equilibri.

Altro sapore elementare spesso associato alla mineralità è la salinità. I composti nel vino che potrebbero apportare il sapore salato sono anioni inorganici come solfati, cloruri, solfiti e fosfati, e cationi come potassio, calcio, magnesio e sodio. Il vero problema è che tutte queste specie chimiche sono presenti in mosto e vino a concentrazioni davvero basse, molto inferiori alla loro soglia di percezione.

Ma vi è un’eccezione: i vigneti che insistono negli ambienti costieri subiscono l’effetto dell’aerosol marino che forma depositi di sale sulla superficie delle uve in maturazione. Così i vini che ne derivano possono contenere concentrazioni di cloruro di sodio anche di 1000 mg/L, ben superiori, quindi, alla soglia di percezione. Questo può avere un effetto significativo sulla percezione sensoriale dei vini, che appariranno talvolta salmastri, saponosi. Inoltre, la percezione degli aromi fruttati nei vini diminuisce all’aumentare del contenuto di sale in soluzione. Tutto ciò risulta in accordo con il fatto che molti vini provenienti da ambienti marini sono percepiti come molto minerali.[9]

Ho citato lungamente un articolo scritto davvero bene (segnato nelle note) che vi invito a leggere per intero. Questo, oltre agli altri articoli citati, rappresenta la base razionale e scientifica da cui partire. Essenziale per capire cosa l’uomo sia riuscito a comprendere tramite le conoscenze comprovate a oggi. Personalmente, credo che tali nozioni rappresentino non l’approdo ma il trampolino di lancio per un discorso più ampio. Prima di lanciarci in piroette metafisiche tra psicologia, poesia e filosofia cerchiamo di completare il quadro sulle spiegazioni, attualmente in voga, della terminologia minerale. Nonostante la grande incertezza alla base del termine minerale, esso continua a essere usato da molti autorevoli critici. Proviamo a capire in che contesto viene utilizzato e le ragioni per cui questo avviene.

Per Attilio Scienza è vero che il concetto di mineralità si lega a vitigno, conduzione colturale e condizioni di maturazione, ma non alla natura geologica del suolo. Spiega il professore: «Il concetto di mineralità è oggi molto di moda», ma non va identificato con un presunto “gusto del terroir”. «Lo si individua con espressioni quali pietra focaia ed è associato a caratteristiche di finezza, freschezza, persistenza, salinità; ma va escluso il ruolo prevalente dei sali minerali»: nella bocca non vi sono aree capaci di coglierne il sapore. «Perché è di moda? Perché soddisfa quella ricerca delle origini, in linea con quella mutazione del gusto che oggi porta a rifiutare i vini concentrati a favore di prodotti più equilibrati e provenienti da terroir più rispettati. La percezione della mineralità allora è una rappresentazione mentale che designa con un sostantivo un forte potere evocativo».

Ancor più “metafisica” la visione di Luigi Moio: «Anch’io uso il termine mineralità, ma associato all’acidità, alla purezza sensoriale estrema. La purezza incontaminata del minerale che sfida il tempo. Un vino con note minerali è per me un nettare il cui processo di decadimento olfattivo è rallentato al massimo», nel quale la sua integrità rispetto al frutto e alla vigna (se figlio di un cru) è dilatata il più possibile nel tempo.[10]

Al di là di tutto, rimane però una certezza: l’aggettivo minerale regala solitamente una certa attenzione, una stima inconscia, una fiducia gratuita. E il marketing, attorno a quest’aspetto, non ha tardato ad arrivare. Dunque la ricetta prevede l’indeterminazione del significato preciso della mineralità, unita a operatori della comunicazione che rilanciano un macro-alone di positività attorno a questo termine. Il risultato conduce a pensieri opposti in merito al suo reale portato di significato.

Rimane molto interessante come si sia giunti a questo punto. Alcuni si sono interrogati sulle motivazioni, sulle conseguenze e sui probabili sviluppi legati a questo termine:

Robert Joseph, wine thinker, editor at Tim Atkin’s site, writer and marketing consultant

Guardando ai paesi anglosassoni cercando minerality su twitter in un mese lo troviamo solo 85 volte, e per la maggior parte tra persone che parlano di vino, appassionati o professionisti: le persone normali non lo usano affatto o lo usano in contesti completamente diversi.

Quando guardiamo a come le persone descrivono un vino troviamo sentori floreali ma soprattutto fruttati, poi parole come fresco croccante fruttato e tanti altri ma mai minerale nemmeno nei rossi dove c’è carnoso, succulento, polpa. Quando si parla di mineralità si parla davvero a poche persone tanto che se vendete vino a meno di 10 euro e in GDO parlare di mineralità è completamente inutile se non proprio dannoso.

Se invece avete vini da più di 10 euro da vendere come fine wine in enoteche e ristoranti di livello è innegabile che state comunicando qualcosa di importante. Forse in Italia la parola può essere usata in un’accezione più ampia e poetica, ma credo che dovremmo sempre imparare a tarare la nostra comunicazione in base a chi vogliamo raggiungere.

Chiara Giovoni, Ambassadeur du Champagne 2012

Non ci sono sentori davvero minerali ma in Champagne non annusiamo mai i minerali, abbiamo davanti delle rocce che contengono minerali e materia organica, ovvero tracce organiche lasciate da piante e animali. Molti usano termine minerale perché ricorda la pietra bagnata che appunto non è roccia su un tavolo, ma è in un contesto organico e in un preciso ambiente. La silice non ha odore, in Champagne invece parliamo continuamente di mineralità a partire dagli anni ’80 almeno e fa parte della definizione di terroir stessa. Nel suo senso più ampio terroir comprende anche l’uomo e quindi abbiamo un ecosistema nel quale minerali e rocce giocano il loro ruolo interagendo con l’ambiente vivente.

Dal punto di vista del consumatore pensiamo a quando scegliamo l’acqua: quasi sempre si parla di minerale e ci sono tabelle e dati con ioni ben elencati che danno gusto all’acqua stessa che si può anche descrivere, figuriamoci se non possiamo farlo nei vini dove è più mascherato da terpeni e altre sostanze, frutti e fiori che dir si voglia, e quindi meno evidenti.

Ma non disperiamo, nel senso che probabilmente è una questione di tempo; col tempo anche il consumatore medio potrà arrivare ad usare questo termine nell’accezione con cui lo usano i geek. Anche un termine come freschezza per intendere l’acidità non era così normale qualche anno fa…

Non scordiamo poi che il suolo dello Champagne e i suoi depositi calcarei risalenti al giurassico e kimmeridgiano hanno una componente minerale particolare che influenza la germinazione e crescita della vite e suoi frutti, di conseguenza in maniera diretta e indiretta il gusto del vino stesso, a cominciare dall’acidità. Ma anche il galestro nel Chianti classico o l’argilla per il merlot a Bolgheri è innegabile che si riflettano nel gusto e nell’equilibrio del vino. In Champagne il territorio regola più la velocità o tipo di maturazione delle uve più che il contenuto minerale degli acini.

Minerali quindi è una qualifica per gli operatori del settore, forse nel futuro anche per consumatori meno qualificati; ma è una parola che innegabilmente può essere utilizzata per certe sfumature sottili difficili in genere da percepire.[11]

Ora l’articolo comprende già parecchie pagine e dubito di quanti abbiano la voglia o la pazienza di spingersi oltre. Invece è proprio ora che comincia l’apertura alla visione del termine minerale. Tutto quanto narrato sopra è inappuntabile ma, personalmente, rappresenta la narrazione della terra ferma, della vita costruita, delle parti solide e concrete, delle montagne che poi divengono colline e infine sabbia. Oltre c’è il mare aperto, l’estensione i cui limiti non si intravvedono, la percezione immaginata. Potrà sembrare poesia ma a me pare l’altra faccia della medaglia, l’inconscio che completa la parte conscia, la visione che mostra il possibile avanzamento, il superamento del limite.

Cosa può centrare tutto questo con il termine minerale?

Lo vedremo strada facendo, sviscerando il percorso dell’uomo dentro al linguaggio, dentro alla sua forma, dentro l’origine della parola, della comunicazione e dunque dell’inesauribile voglia di comprendere anzitutto sé stesso per creare un mondo di relazioni.

Sicuramente un primo gradino che permette di spiare oltre è rappresentato dalla differenza tra sensazione e percezione:

“Sensazione e percezione legate al cibo sono due fasi ben diverse.

– La sensazione sarebbe qualcosa di indistinto, non elaborato, quello che salta fuori dal contatto dei recettori sensoriali con uno stimolo.

– La percezione invece è un insieme di sensazioni elaborate dal cervello ed organizzate in modo logico grazie alla conoscenza e al sapere personale.

La sensazione è qualcosa che è impossibile misurare direttamente! È una realtà psichica, esiste solo nella mente di chi la prova. La percezione invece viene misurata grazie alla psicofisiologia che considera un alimento come una sorgente complessa di stimoli. Per correttezza dobbiamo ricordare che ciascun individuo ha fisiologicamente un differente apparato gustativo e per questo la percezione dei sapori può essere codificata all’80%, famoso il principio “è buono ciò che piace”.[12]

Questo primo tassello mi pare essenziale per cominciare ad allargare la visione e la possibilità linguistica correlata ad una possibile degustazione. Al centro rimane l’uomo e la modalità che ha sviluppato di nominare la realtà attorno partendo dalla percezione di sé stesso e della propria forma. Sandro Sangiorgi lo accenna bene di seguito, parlando di vocaboli, per forza di cose, antropomorfi.

Il vocabolo “antropomorfismo” deriva dal greco antico ed è composto da anthrōpos, uomo, e morfē, forma. […] Nel lessico della degustazione enologica è l’uso di termini attinenti alla sfera umana. L’aspetto antropomorfico delle parole ci permette di giocare con il linguaggio e di recuperarne l’aspetto plastico, senza però farne un puro esercizio di stile. La dimensione creativa del lessico deve rimanere all’interno della comprensione del racconto. Attingere con libertà al serbatoio linguistico per descrivere il vino dovrebbe sempre accompagnarsi a una conveniente dose di leggerezza per non incorrere in esempi di umorismo involontario, dovuti alla sproporzione tra parola e contesto.[13]

In questa epopea del termine minerale, il centro pare ora spostarsi. Tanti studi e comparazioni hanno analizzato le finezze e i dettagli della mineralità nella sua materia più concreta, tattile. Ma la sostanza si sporge oltre, così come il linguaggio. L’epicentro è la descrizione in sé, la rappresentazione lessicale di una visione/sensazione. Il centro è il linguaggio ancor prima della sua esatta definizione ma, maggiormente, come ponte per la conoscenza o l’immaginazione. Questa esperienza descrittiva della mineralità potrebbe essere rappresentata dal pozzo inesplorato della nostra consapevolezza, un campo in fieri, dove si perdono e si rincorrono memoria, esperienze, pensieri, percezioni. Un pozzo inesplorabile nella sua interezza che ci sorprende quando da esso attingiamo materiale per la nostra immaginazione. E a volte non rimane che scegliere se affidarsi alle descrizioni altrui di quanto già raccontato o scovare un punto di vista leggermente diverso, inusuale, meno uniforme.

Torna alla memoria il processo di conoscenza teorizzato da Henri Bergson che avvalora il potere dell’intuizione per scandagliare la rappresentazione del reale o della nostra comprensione della realtà.

La gnoseologia bergsoniana mostra il valore, i limiti e la natura pragmatica dell’intelligenza, senza confinarla entro le sue forme. Bergson le apre prospettive diverse.

La teoria della conoscenza elaborata dal filosofo francese segue le orme della filosofia kantiana, ma procede oltre Kant: l’intelligenza è fenomenica e intuitiva, non è limitata alle sue forme a priori e può cogliere la dinamicità del reale. Il metodo intuitivo concesso all’intelligenza, oltre all’analisi, rende il bergsonismo un empirismo radicale.

Si può affermare che il lavoro dell’intelletto, nel processo della conoscenza, chiude il lavoro della memoria. Nel soggetto conoscente intervengono contemporaneamente le immagini percepite, le immagini apportate dalla memoria e i generi costruiti dall’intelletto. Percezione, rappresentazione e intellezione rientrano nel medesimo circuito.

Da buon empirista, Bergson pone l’esperienza come origine della conoscenza; un’esperienza, però, che si presenta sotto una duplice natura: ordinaria, quando è dominata dalle necessità dell’azione, dalle abitudini del corpo; straordinaria, quando diviene intuitiva.

Nella gnoseologia bergsoniana si distinguono due metodi conoscitivi differenti: l’analisi, la conoscenza intellettiva, e l’intuizione. Ma analisi e intuizione rappresentano anche le due facce del pensiero, le due facce della metafisica. Per cui, se la metafisica da Platone a Kant è imbevuta di fede in una scienza unica e integrale che abbracci la totalità del reale, se è piegata sugli atti di ripartizione e ricomposizione naturali per l’intelligenza di fronte al divenire, essa può finalmente, attraverso il metodo del bergsonismo, liberare se stessa dalle illusioni dell’intelligenza.

La filosofia deve estendere il più possibile quella capacità che di tanto in tanto la natura rivela nell’uomo attraverso l’arte: l’acutezza di una visione disinteressata ma consapevole della complessità del reale.[14]

Per non perdere il filo rosso del discorso, anche se sembra un vortice sempre più ampio, è della conoscenza che parliamo, attraverso l’uso di un termine che riesca a inglobare conoscenza diretta e conoscenza intuitiva. Dettaglio non scontato perché assai comodo sarebbe rimanere a bordo di quanto è accertato, consolidato, analizzato nei minimi termini. Ma se si ha a che fare con la realtà spesso la conoscenza non è che un percorso per certi versi inesauribile. Rimane al centro il linguaggio e il suo utilizzo per interpretare la percezione del reale. Definire minerale un vino può conglobare sia le connessioni e le disamine circa i suoi possibili riferimenti con il suolo, il luogo, il clima, ma pure può comprendere l’illusione o – ascoltando Bergson – l’intuizione in grado di restituire una complessità che non è solo tattile ma, per certi versi, metafisica. Mi rendo conto sia questo un terreno franoso ma tento di andare oltre. E per farlo tiro in ballo Gilles Deleuze e Felix Guattari che si interrogano proprio sul ruolo della filosofia e le sue possibili conseguenze nella comprensione del reale nonché sulla difficoltà di definire le parti in gioco.

Non esistono concetti semplici. Ogni concetto ha delle componenti e si definisce a partire da esse: il concetto ha dunque una cifra. È una molteplicità, sebbene non sempre una molteplicità si presenti come concettuale. Non ci sono concetti a una sola componente: anche il primo concetto, quello da cui una filosofia «comincia», ha numerose componenti, poiché la filosofia non deve necessariamente avere un inizio e anche quando ne determina uno, deve aggiungervi un punto di vista o una ragione.

Nel concetto i rapporti non sono né di comprensione né di estensione, ma soltanto di ordine, e le sue componenti non sono né delle costanti né delle variabili, ma pure e semplici variazioni ordinate secondo la loro vicinanza. Sono processuali e modulari.

Il concetto è incorporeo, sebbene si incarni o si realizzi nei corpi, ma appunto senza confondersi con lo stato di cose in cui si realizza. Non ha coordinate spazio-temporali, ma soltanto ordinate intensive. Non ha energia, ma soltanto intensità, è anergetico (l’energia non è l’intensità, ma la maniera in cui questa si dispiega e si annulla in uno stato di cose estensivo). Il concetto dice l’evento, non l’essenza o la cosa. È un Evento puro, un’ecceità, un’entità: l’evento di Altri o l’evento del volto (quando il volto a sua volta è considerato come concetto).

Il concetto è dunque al tempo stesso assoluto e relativo: relativo rispetto alle proprie componenti, agli altri concetti, al piano sul quale si delimita, ai problemi che è chiamato a risolvere, ma assoluto rispetto alla condensazione che opera, al luogo che occupa sul piano, alle condizioni che assegna al problema. È assoluto se considerato come un tutto, ma relativo in quanto frammentario. È infinito per il suo sorvolo o la sua velocità ma finito per il suo movimento che traccia il contorno delle componenti.[15]

A mio parere questo excursus sul ruolo della filosofia e del suo fluire attraverso i concetti è essenziale per mirare alla soggettività e relatività del concetto di mineralità. La definizione “assoluta” è una sorta di cortocircuito in cui entrano in stallo la necessità umana di sintetizzare le questioni per addomesticarle e trasmetterle e l’urgenza, altrettanto umana, di rimanere in movimento, nel tentativo di spingersi a raccontare la visione mutevole della realtà.

Georges Bataille, importante scrittore e filosofo francese, si è interrogato a lungo sui processi della conoscenza. Significative alcune sue parole che rimarcano anche i limiti degli emisferi conosciuti. Spiegare, sviscerare e definire rischiano di essere pilastri di un progetto chiuso, il cui orientamento è concentrico. Il rischio potrebbe essere avere tra le mani una conoscenza acerba, un sapere condito da non sapere.

La catena senza fine delle cose conosciute non è, per la conoscenza, che il compimento di sé. Il soddisfacimento si fonda sul fatto che un progetto di sapere, che esisteva, è giunto ai suoi fini, è compiuto e nulla resta più da scoprire (di importante almeno): Ma questo pensiero circolare è dialettico. Comporta la contraddizione finale (che riguarda l’intero cerchio): il sapere assoluto, circolare, è non-sapere definitivo. Supponendo in effetti che io vi giunga, so che non saprei ora nulla di più di quanto so.[16]

Lo so bene. Potrebbe sembrare cercare l’ago nel pagliaio sprecare così tanto tempo attorno a questo dannato dettaglio della mineralità. E verrebbe da chiedersi:

Ma è necessario tutto questo ginepraio per una definizione legata al mondo del vino?

Per non farci mancare nulla chiamo in causa anche Walter Siti che tocca con arguzia alcuni nodi nel suo libro Il realismo è l’impossibile.

Aveva ragione Picasso, inseguire la realtà nella sua informe infinitezza è un compito impossibile oltre che inesauribile: la descrizione di un semplice tavolo può occupare anche cento pagine, dipende dal livello di ingrandimento e dalla matematica dei frattali; pensiamo a cosa succede se vogliamo descrivere un’anima.

Il maggior nemico del realismo, quello che ne determina gli sviluppi e le innovazioni linguistiche, è l’inevitabile destino di usura a cui sono sottoposte le sue invenzioni: ogni scandalo diventa presto maniera, l’illusione di realtà è un avvicinamento asintotico che ha come residuo ineliminabile (un epsilon piccolo a piacere) proprio l’ingombro del reale.

Quel che scrivendo si può disimparare, piuttosto, è a denudarsi e a mettersi in gioco ogni volta – la morte del realismo è fare della propria scrittura (o vita) un oggetto reificato. Se dovessi trovare, per il realismo come lo intendo, un verbo riassuntivo, indicherei il verbo sporgersi.[17]

Le citazioni riportate ci possono aiutare a incanalare questo enorme flusso di pensiero. Messe da parte le analisi scientifiche, le ipotesi razionali, gli esperimenti, ci siamo trovati al centro della descrizione della mineralità in sé, se possibile figlia sia di concretezza sia di visionarietà. Poi abbiamo provato a mettere in campo percezione e sensazione e la genesi della conoscenza delle cose del mondo generando una giostra, simil autoscontro, dove il linguaggio inizia a sanguinare. Troppo umano, limitato, ancorato alla definizione per essere omnicomprensivo e assolutista. Se anche volessimo descrivere la mineralità chiamando in causa fisica e metafisica, tatto e pensiero, questa descrizione rimarrebbe zoppa. Credo che l’obiettivo linguistico di una tale descrizione sia riassumere in poco spazio un mondo di percezioni e sensazioni ma, allo stesso tempo, credo che il destino della scrittura tesa al realismo sia quello sporgersi che Walter Siti sagacemente rileva. Congetture, certo. Ma dopotutto sembra più facile accettare la molteplicità diffusa piuttosto che una sintesi univoca.

Nel suo Discorso di metafisica, scritto nel 1686, Gottfried Wilhelm Leibniz in poche righe già diceva molto circa la variabilità delle visioni:

ogni sostanza è come un mondo intero e come uno specchio di dio o piuttosto di tutto l’universo, che ciascuna di esse esprime nella sua particolare maniera, press’a poco come una sola e medesima città viene in modo diverso rappresentata a seconda delle differenti posizioni di chi la guarda.[18]

Ora provo, con un salto triplo carpiato, a mettere in gioco quattro ulteriori campi: la fisica e le neuroscienze, la poesia e la poesia visiva. Potrebbe sembrare un gioco per complicarsi la vita ma, banalmente, si tratta di pensatori/scrittori/artisti che tengono le antenne accese per provare a scavalcare la superficialità guardando al futuro, alle possibilità dell’esistenza, alle opportunità della comprensione. Il focus è qui il connubio di pensiero e scrittura. Mineralità, d’altronde, non è che questo.

Ciò che non posso creare, non lo posso comprendere

Richard Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965, scrisse questa frase al Caltech (California Institute of Technology), su una lavagna. Negli anni Ottanta e Novanta, durante un corso universitario intitolato The Physics of Computation, ossia l’applicazione della fisica al mondo della computazione.

Giacomo Indiveri, direttore dell’Istituto di neuroinformatica a Zurigo, sostiene una posizione analoga: «questo era, ed è ancora, lo spirito che traccia la rotta di un ingegnere neuromorfo: costruire cervelli artificiali per capire come funziona il cervello biologico».[19]

Perché dunque fermarsi di fronte al significato più sintetico di una parola? Perché non creare un immaginario, una visione linguistica che ora non riesco a definire nella totalità ma che riesce a trasmettere conoscenza?

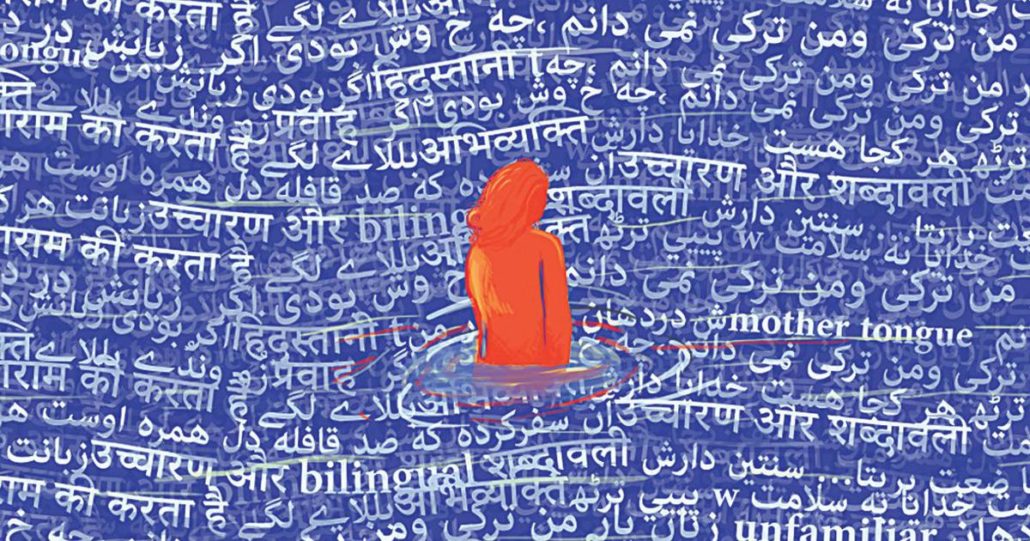

Se c’è una cosa che mi ha insegnato la poesia è che non bisogna cedere alla parola, bisogna guardar al di là di essa, al di fuori, che la parola sia radar, bussola, orientamento ma anche smarrimento, che possa indicare ma non esaurirsi. Che sia un viaggio più che un obiettivo, un approdo, un porto.

A volte si usa il termine poetico per definire una scrittura non puntuale, non propriamente razionale, asfittica. Spesso la poesia rimane agli occhi di molti solo un abbellimento, un orpello, una sorta di innalzamento del discorso a fini comunicativi, di marketing, commerciali o narcisistici. E invece il linguaggio poetico possiede una forza che la prosa lineare fatica a conservare.

E chi meglio di Andrea Zanzotto ha preso il mare vasto del linguaggio e ne ha attraversato le correnti?

Il linguaggio al centro, come “sede naturale dell’uomo”. Pare una frase astratta eppure è l’uomo che parla, descrive, che si immedesima, che trasfigura. E il linguaggio è appunto un luogo dove interrogarsi e non lasciare solo lo spazio dell’approdo. È un parlare vicendevole, un descriversi a vicenda. E il suo infinito sporgersi risiede nel dubitare o istigare l’idioma, come qui, il poeta di Pieve di Soligo, sperimenta:

Alto, altro linguaggio,

fuori idioma?

Lingue fioriscono affascinano

inselvano e tradiscono in mille

aghi di mutismi e sordità

sprofondano e aguzzano in tanti e tantissimi idioti

Lingue tra i cui baratri invano

si crede passare – fioriti, fioriti, in altissimi

sapori e odori, ma sono idiozia

Idioma, non altro, è ciò che mi attraversa

in persecuzioni e aneliti h j k ch ch ch

idioma

è quel gesto ingessato

che accumula

sere sforbiciate via verso il niente. Ma

pare che da rocks crudelmente franti tra

i denti diamantiferi, in

ebbri liquori vengano gl’idiomi!

Pare, ognuno, residuo di sé, di

io-lingua, ridotto a seduzione!

Ma vedi come – in idioma – corra i più orribili rischi

la stessa nebbia fatata del mondo, stock

di ogni estatico scegliere, di ogni devozione

E là mi trascino, all’intraducibile perché

fuori-idioma, al qui, al sùbito,

al circuito chiuso che pulsa,

al grumo, al giro di guizzi in un monitor

Non vi siano idiomi, né traduzioni, ora

entro il disperso

il multivirato sperperarsi in sé

di questo ritornante attacco dell’autunno.

“Attacco”, “traduzioni”, che dissi? O

altri sinonimi h j k ch ch ch

sempre più nervosamente adatti, in altri idiomi?

Ma che m’interessa ormai degli idiomi?

Ma sì, invece, di qualche

piccola poesia, che non vorrebbe saperne

ma pur vive e muore in essi – di ciò m’interessa

e del foglio di carta

per sempre rapinato dall’oscurità

ventosa di una ValPiave

davvero definitivamente

canadese o australiana

o aldilà.”[20]

Riportare questi versi non è un esercizio fine a sé stesso. Sarebbe stato più semplice mostrare come la poesia riesca a stupire e abbellire il dettato ma ritengo sia assai più emblematica una poesia come questa che non teme l’incomprensione e, anzi, si ritorce in essa e eleva la possibilità di trasfigurazione che possiede la lingua.

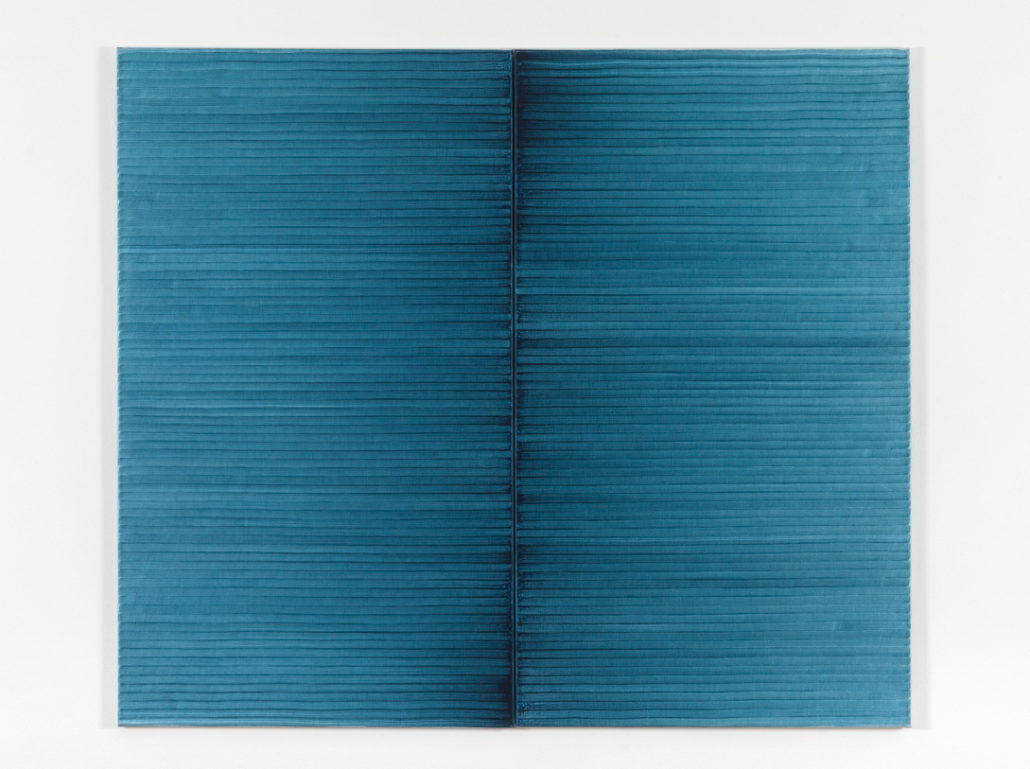

L’ultimo tassello di questa traversata oceanica tra comprensione, interpretazione e linguaggio la concedo a quella nicchia artistica rappresentata dalla cosiddetta poesia visiva. Qui di seguito trovate un’opera di Irma Blank, una delle sue interpreti più significative.

Potreste non vedere termini, parole, tantomeno la poesia, per come la si configuri abitualmente. Questo proprio perché la poesia visiva è uno dei campi artistici che ha più indagato le possibilità di comunicazione del linguaggio, sotto molteplici aspetti: visivo, tattile, concettuale, immaginifico. E a noi questo interessa particolarmente. Sono tante le parole spese per stimolare il pensiero attorno alla presunta mineralità di un vino. E assai importante è capire, in ultima istanza, che il fantomatico linguaggio non è che un luogo comprensivo di definizione e indefinizione.

Restituisco l’autonomia al segno, al corpo della scrittura, per dare voce al silenzio, al vuoto. Ai pensieri non pensati.

Libero la scrittura dal senso e metto in evidenza la struttura, l’ossatura, il segno nudo, il segno come tale che non rimanda ad altro che a sé stesso. Rimanda al serbatoio energetico, alla spinta iniziale, la spinta sorgiva, al desiderio di rivelarsi, di uscire dal luogo della notte, segreto, chiuso. Traccia di pura energia. È la parte portante, la parte perenne, universale, non più legata a nessuna lingua in particolare.

Scrittura non verbale, scrittura che rimane in silenzio, verità originaria. La scrittura diventa immagine, manifestazione dell’essere, dell’esser-ci, nell’assolutezza senza forma. Un testo aperto. Un testo per tutti. Per coloro che sanno leggere e per quelli che non sanno leggere. Faccio slittare il testo dalla letteratura alle arti visive. Intanto anche nel mondo che ci circonda l’immagine tende a sostituire la parola. Invasivamente. La televisione e la pubblicità ne sono esempio.

Scrittura, luogo di perdizione e di ritrovamento.[21]

Cosa rimane dopo tutto questo parlare?

Edmond Jabès direbbe:

Riusciremo mai a conoscere l’estensione di tale turbamento?

L’atto dello scrivere sfida ogni distanza. Del resto, l’ambizione di goni scrittore non è quella di elevare l’effimero, il profano, all’altezza del duraturo, del sacro?

La scrittura, di opera in opera, è lo sforzo che i vocaboli compiono per estenuare il dire – l’istante – onde potersi rifugiare nell’indicibile. Il quale non è ciò che non può essere detto, ma proprio ciò che è stato detto in modo così intimo e totale che ormai dice solo questa intimità, questa totalità.[22]

In definitiva la mineralità non è che il pretesto. Non l’unico per poter prendere in esame quanto sopra scritto. Rimane la libertà di poter utilizzare questa parola senza l’ansia di sentire i soloni criticare superficialmente.

Rimane un termine inclusivo, ampio, che gioca con l’immaginario, con la visione, con l’immedesimazione in un contesto, con la capacità di estraniarsi da ciò che puoi toccare e sentire chiaramente con i sensi. È una sorta di estensione della degustazione più tecnica, basata su parametri più distintamente rilevabili. Un termine sicuramente vago, non disegnato per dire l’esatto ma la cui vaghezza lascia aperta la porta della percezione. Ovviamente tutto ciò è solo la mia idea personale. Ma ricordando che “Niente è più reale del niente”,[23] non rimane che concordare con Beckett, pensando che non esista un vino realmente minerale e, nello stesso istante, che finisca per esistere davvero.

A scanso di equivoci, vorrei in ultima istanza ripetere che questi sono semplicemente spunti, stimoli, idee per considerare un altro punto di vista sulle possibili descrizioni sensoriali di un vino. Non credo esista una posizione giusta e una sbagliata, una verità assoluta o parziale. Esiste la variabilità, soggettiva, nel gusto, nella sua percezione, interpretazione e descrizione. A meno di non considerare l’emisfero della descrizione tecnica come l’intera realtà esistente. Io invece penso che il linguaggio non sia solo sintesi per comprendersi più facilmente ma sia pure un ponte verso il nuovo, un traghetto verso l’incomprensibile. Con buona pace di chi crede che la ragione e le conoscenze tecniche attuali siano gli unici strumenti per orientarci nella comunicazione.

Di seguito le mie impressioni su qualche vino in cui ho rilevato la tanto vituperata mineralità.

Alice Beaufort – Grand Charme 2017

Chardonnay in purezza dalla Borgogna con furore. Trattato con mani amorevoli da Alice Beaufort. Equilibrio infinito. Sale e calcare. Sapidità al servizio del gusto e di una bevuta di una facilità disarmante come pure di una sostanza fortemente inebriante. Una sfida al concetto di mineralità. Praticamente una roccia su cui scivolare. E poi erbe e spezie sottili: coriandolo, una vaga salvia, semi, alla lontana il finocchio, una brezza. E nessuna componente fa a pugni per entrare in scena. C’è un’urgenza che è intessuta di qualità, fragranza e schiettezza. E più lo si beve più ci si immerge nel sorso. Una sorta di vino concentrico che ti avvolge e dipana i problemi.

Alice Beaufort è figlia d’arte. In vigna massima attenzione a tenere altrove sostanze chimiche dunque nessun diserbante e nessun insetticida. Le viti hanno circa 20 anni e crescono su suoli di argilla e marna. Le uve vengono raccolte a mano e diraspate. Il vino fermenta in botti da 400 litri di 5 anni. Il vino riposa nelle stesse botti e viene imbottigliato dopo circa 14 mesi senza alcuna chiarifica né filtrazione. Minima aggiunta di solforosa all’imbottigliamento. 2400 bottiglie prodotte.

Emil Tavcar – Kras Vitovska 2011

Siamo a Dutovljie (Slovenia). Il terreno è la classica roccia carsica calcarea. I vigneti hanno circa 40-50 anni e stanno a circa 300 metri s.l.m. La fermentazione è spontanea con soli lieviti indigeni in tini di legno. Macerazione sulle bucce di pochi giorni. L’affinamento avviene in botti usate di rovere.

Armonia artigianale rara in questo vino. Quasi dieci anni e un’altra infinità davanti. Classico, a suo modo, ma senza essere trendy. Chiara la roccia bagnata, la pietra focaia, il gesso. Il tutto a servizio di quell’utopia che chiameremo mineralità. Dritto, eretto, con qualche goccia di rugiada sulle spalle. A zonzo tra erbe spontanee e litchi. Qualcuno ha parlato di un vino a cui devi andare incontro e lui pronto si fa accogliere. Buonissimo e in forma smagliante.

Domaine de la Touraize – Savagnin Terres Bleues 2018

Vignaioli da otto generazioni nel cuore della regione del Jura, in Francia. Questo luogo era chiamato Touraize sin dal 1704, anno di cui c’è traccia di Etienne Morin, vignaiolo professionista. Dunque una storia dalle radici profonde che ha attraversato varie fasi. Dal 1922 l’unione alla cooperativa di Arbois fino al 2009 quando la decisione è stata di tornare a imbottigliare le proprie uve. Circa 15 ettari in totale.

Nello specifico questo Savagnin Terres Bleues deriva da un vigneto di un ettaro, denominato “Petit Curoulet”. Vigne di 30 anni su suolo di marna blu sui 300 metri s.l.m. con esposizione a nord-ovest. Rese di circa 25 q/ha. Viti trattate solo con rame, tisane e zolfo, senza pesticidi. Nessun diserbo chimico. Raccolta manuale. La vinificazione prevede la pressatura pneumatica dei grappoli interi. Successivamente assestamento statico per gravità e fermentazione spontanea con lieviti indigeni. L’affinamento dura dai 24 ai 30 mesi in botti da 228 litri senza rabbocchi per favorire lo sviluppo della “flor” sulla superficie del vino.

Un vino che succhia alle pietre la sua linfa. Calcare e gesso. Un miele sottile che si abbraccia a infusi di erbe. Delicato nella sua pienezza. Di ampie vedute, solletica il palato senza scalfirlo. Pare leggero, come se gli mancasse lo scatto, ma poi la sostanza prende il sopravvento. Una sorta di mix tra the verde, nocciole e mineralità. Con conchiglie e ciottoli scheggiati a imbastire la scena. E lasciandolo vivere qualche giorno giunge nel bicchiere, si ammorbidisce ulteriormente lasciando prevalere un’idea di noci pesche e erbe tagliate sottili.

[1] https://www.civiltadelbere.com/mineralita-gustativa-secondo-esperti/

[2] https://www.winepoint.it/blog/vino-mineralita

[3] https://vinosa.it/luso-del-descrittore-minerale-nelle-degustazioni-enologiche/amp/

[4] https://vinosa.it/luso-del-descrittore-minerale-nelle-degustazioni-enologiche/amp/

[5] https://www.slowfood.it/slowine/la-mineralita-nel-vino-realta-o-immaginazione/

[6] https://vinosa.it/luso-del-descrittore-minerale-nelle-degustazioni-enologiche/amp/

[7] https://vinosa.it/luso-del-descrittore-minerale-nelle-degustazioni-enologiche/amp/

[8] https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/organi-di-senso/gusto/

[9] https://vinosa.it/luso-del-descrittore-minerale-nelle-degustazioni-enologiche/amp/

[10] https://www.civiltadelbere.com/mineralita-gustativa-secondo-esperti/

[11] https://www.intravino.com/grande-notizia/definizione-vino-minerale/

[12]https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/degustazione-sensoriale/sensazioni-e-percezioni.html

[13] Sandro Sangiorgi da L’invenzione della gioia, educarsi al vino sogno civiltà linguaggio (Porthos edizioni, 2014)

[14] http://www.consecutio.org/2013/04/percezione-rappresentazione-e-memoria-nella-filosofia-di-bergson/

[15] Gilles Deleuze e Felix Guattari da Che cos’è la filosofia? (Einaudi, 1996)

[16] G. Bataille da L’esperienza interiore (Nuova biblioteca Dedalo, 2002)

[17] Walter Siti – Il realismo è l’impossibile (Edizioni Nottetempo, 2013)

[18] Gottfried Wilhelm Leibniz da Discorso di metafisica (Bibliosofica Editrice, 2014)

[19] da «Mind, mente e cervello», mensile, n.201, settembre 2021

[20] Andrea Zanzotto da Idioma (Mondadori, 1986)

[21] http://www.p420.it/it/artisti/blank-irma

[22] Edmond Jabès da Il libro della sovversione non sospetta (Se, 2005)

[23] Samuel Beckett da Malone muore (Einaudi, 2011)