bouquet maschio, diretto ed elegante; netto e malizioso, e conturbante, sentore di sperma

Partire dalle basi. Sempre.

Chi scrisse questa frase non è l’ultimo dei wine influencer odierni bensì Luigi Veronelli, uno dei più importanti e stimati giornalisti enogastronomici italiani (e non solo). Praticamente un riferimento assoluto per intere generazioni di scrittori. Ebbene scrisse questa descrizione sulla rivista «Il Vino», mensile dell’Associazione Italiana Sommelier, a proposito dello champagne Krug Vintage Brut Millèsime 1976. Si narra che, dopo questa frase, la casa vinicola, con la stessa verve del giornalista, gli avesse consigliato di lavarsi le mani, prima di degustare lo champagne.

Ma queste parole di Veronelli pare abbiano messo in crisi «sia gli enologi, i quali non accettavano che il vino “non fosse solo vino” appunto, sia i sommelier, impauriti da un lessico libero, fuori dagli schemi e non codificato.»

In un articolo presente nel sito www.veronelli.com ricordano che «Liquido seminale a parte, Veronelli individuò la “pipì di gatto” per il Sauvignon, il “dolce non dolce” per il Picolit, la “mammola e, più rilevato, il giaggiolo” per il Monte Vertine, la “delicata nuance di mandorla non amara” per il Soave, l’“incenso sfumato” per il Tignanello, solo per fare alcuni esempi.»[1]

Addirittura, in merito al famoso sentore di pipì di gatto attribuito al Sauvignon, lo stesso scrittore sembra che ebbe a dire

Un Clos de Béze non è accettabile se non avverti, al naso, un infinitesimo di sentore di merde de poule. Orribile per se sola, va sans dire.

Ant’anni fa – una cinquantina – all’assaggio dei Sauvignon contadini del Friuli, mi parve di avvertire un infinitesimo profumo – essì, se è infinitesimo, è un piacere – di pipì di gatto.

Ormai rifiuto ogni Sauvignon che non abbia quel sentore, perché indicativo di qualità del vitigno»[2]

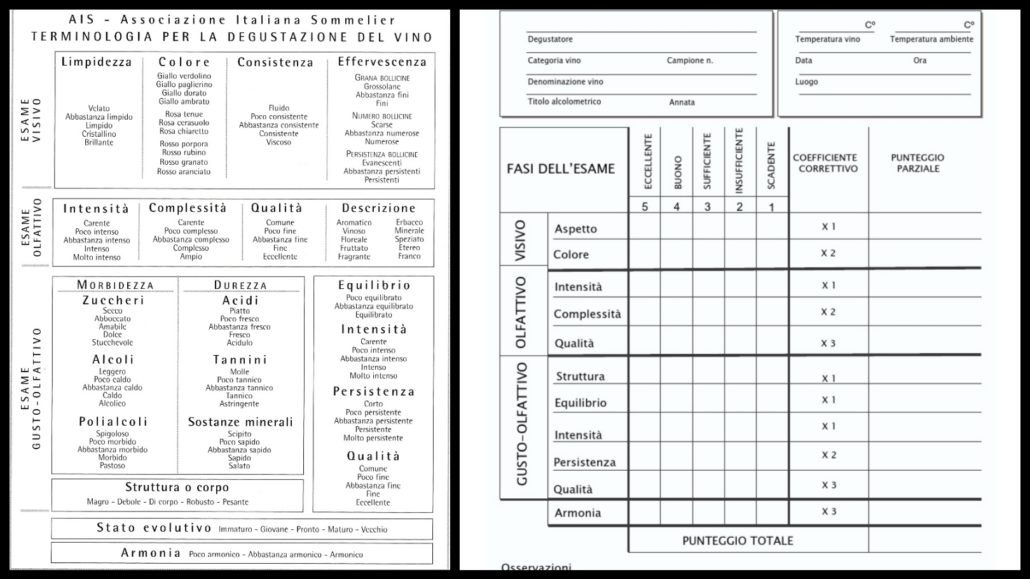

Luigi Veronelli non è stato però l’unico in grado di portare la descrizione di un vino su un altro livello. Certamente ha gettato le basi e, in parte, avvalorato la credibilità verso un linguaggio non per forza canonizzato per parlare e comunicare il liquido odoroso. Da decenni proliferano diverse modalità di narrazione in ambito enologico. Sicuramente la più tecnica e dettagliata è la modalità del classico sommelier che ai corsi AIS, FISAR o altre associazioni ha imparato a schematizzare l’analisi organolettica secondo tabelle abbastanza rigorose.

Sarà per la sua apparente rigidità o per la sequenzialità di alcuni gesti o per la formalità di un certo modo di intendere il servire il vino ma sempre più mi pare che questa formula appaia desueta o, meglio, non chiarificatrice del tutto. Provo a spiegarmi.

La vivisezione di un calice e di tutti i suoi aspetti olfattivi e gustativi rappresenta sicuramente un approccio, una parte interessante dei segreti nascosti nel vino come può anche rappresentare un limite, una castrazione. Parto da almeno tre presupposti. In primis la soggettività di sensazioni e memoria esperienziale di chi degusta, (macro)dettagli ovviamente diversi a seconda del percorso più o meno profondo/duraturo nel mondo del vino. Poi la diversa conoscenza di altri aspetti storici, ampelografici, di vitigno e terroir. E, soprattutto, la diversità nel vivere ogni esperienza legata a tutto il mondo emozionale, visionario, sognatore che può viaggiare in parallelo ad una degustazione tecnica come può anche essere (volontariamente) slegata da una razionalizzazione incanalata e consigliata. Di base, potrei sintetizzare che alcuni preferiscono farsi traghettare nella degustazione, portati per mano a percepire e riconoscere, passo dopo passo, le caselle da barrare e chi, al contrario, non ragiona per schemi e linee ma si fa prendere sotto braccia da una visione e la vive nella sua pienezza. Mi piace pensare che un approccio non per forza escluda l’altro. E probabilmente la grandezza di alcuni grandi appassionati risiede nella loro capacità di aver metabolizzato nozioni tecniche, esperienze dirette nel territorio e riflessioni sociali per poi inglobare tutto al servizio di una vastità di linguaggio libera da preconcetti.

Ricordo alcuni esempi di altri nomi noti della scrittura enogastronomica che hanno dato libero sfoggio del loro bagaglio emozionale e della loro fantasia per provare a decriptare e comunicare ciò che un certo vino gli trasmetteva.

Qualche volta avverte «il profumo di sesso sfrenato», confessa Paolo Baracchino: «L’ho sentito in uno Champagne, un Pinot Meunier in purezza. Altre volte ho sentito la colla Vinavil, spessissimo sento la Coccoina, un insieme di latte di cocco e di mandorla, altre volte ancora, il gambo di ciclamino spezzato, al naso, che rende l’idea di un’acidità spiccata».

Tra i sentori in assoluto più curiosi, le figurine Panini in un vino campano, ricorda Eleonora Guerini, curatrice della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso: «Un odore molto particolare, non la colla generica, è proprio l’odore delle figurine Panini, qualcosa che ha a che fare con la colla, ma in quel modo unico».

«Una delle cose peggiori che ho sentito è un odore di porro cotto, di minestrone – dice Gigi Brozzoni, alla guida del Seminario Permanente Luigi Veronelli – in un vino rosso, non giovanissimo, ma neanche troppo vecchio da giustificarlo. Piacevoli, invece, gli aromi di iris, di giacinto, di fiori bulbosi, molto dolci e carezzevoli. Ma una delle cose amo di più nei vini, è quando sento un po’ di tabacco o di cuoio: mi sento a casa, tranquillo, rassicurato».

«Ma la cosa che ti sorprende di più – sostiene Luca Martini, sommelier Ais – Associazione italiana sommelier, miglior sommelier al mondo in carica per la “World Wide Sommelier Association” – sono i sentori di pregio che si ritrovano nella vita quotidiana, come l’idrocarburo in un Riesling, mi affascina molto, un sentore quasi di petrolio, di benzina, che identifica la territorialità».

Ci sono poi impressioni che ti fanno andare indietro con la memoria, «come quel sentore che ho percepito una volta in un Verdicchio – racconta Fabio Giavedoni, curatore della guida Slow Wine. Mi ricordava l’odore che sentivo da ragazzino tra i giocatori di una squadra di calcio in cui militava mio zio, un odore fortissimo che mi piaceva tantissimo e non ho mai capito che cosa fosse. L’ho sentito in questo vino, e poi ho capito che era odore di canfora, utilizzando un prodotto per scaldare i muscoli».[3]

Si diceva all’inizio: ripartiamo dalle basi.

In questa foto, presa in prestito dal sito https://www.quattrocalici.it/, si sintetizza la sequenza che comunemente utilizza chi si avvicina al vino. Dunque l’osservazione del colore, dei suoi archetti, delle sue eventuali bollicine; poi entra in gioco l’olfatto e il naso prova a carpire gli iniziali profumi; si prosegue con l’assaggio e la scoperta della sostanza, della sua struttura e della sua persistenza e di tutte quelle sfumature che la bocca è in grado di riconoscere; infine c’è il tempo della riflessione, della memoria, della visione, il momento veramente differente, a seconda degli approcci. Chi si concentra sull’effettiva qualità (da capire se riscontrabile oggettivamente) e su di un eventuale punteggio e chi lascia gli ormeggi e non è interessato a incasellare il vino dentro un recinto. Ovviamente in gioco ci possono essere diverse motivazioni. Chi redige una guida o procede a valutazioni con obiettivi meramente commerciali potrebbe trovarsi in una posizione nettamente differente da chi sta al di là di queste logiche e magari non tenta di comprendere ma solo di farsi trasportare altrove. Ma sempre lì si torna, alla descrizione di quell’attimo. Antonio Albanese ne ha fatto uno sketch mitologico che ogni appassionato (e non solo) ricorda con grasse risate.

Si perché in quella descrizione e nel suo modo di affrontarla sono racchiusi diversi mondi. Da una parte la derisione del modo formale, da garante tecnico e sopra le parti, di sentenziare la sostanza contenuta nel calice. Dall’altra lo sberleffo per ridurre la complessità ipotizzando si tratti solo e soltanto di vino, ovvero di una bevanda che non ha bisogno di cotanta contestualizzazione e profondità di intendimento.

La mia sarà la classica patologia dell’appassionato ma per me un calice non esaurisce la sua portata, la sua gioia d’essere, ciò che porta in dote, nel semplice sorso. Certamente anche a me piace bere a volte senza pensare, nel più classico momento di condivisione, con amici o famigliari. Trovo che un buon bicchiere di vino sia un lasciapassare emozionale che può unire e alleggerire. Sono stato però pure rapito dal suo essere una matriosca che contiene universi. Un filo conduttore che si intreccia con la storia, la geografia, le tradizioni, le abitudini alimentari, la natura, il clima, l’evoluzione umana e tecnologica, la scoperta dei sensi, la conoscenza di sé, l’intimità e l’esteriorità, le relazioni personali e pure la salute. Insomma è vita nella sua complessità, è cultura nelle sue forme più sfaccettate, è crescita umana nel suo essere rivelatrice.

Questa disamina può riguardare tutti i microcosmi del mondo del vino ma l’intento qui è provare a scavare tra i vini naturali per pensare alle eventuali differenze e, di conseguenza, alle eventuali modalità dissimili di raccontare questi nettari. Walter Benjamin, nel suo libro L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), si interrogava sulla fruizione di un’opera in funzione anche del suo essere dentro un contesto replicabile dunque slegandosi dalla possibilità di avere una occasione unica, hic et nunc, per entrare in contatto con essa. E questo rivelando le virtù ma pure le limitazioni della tecnica, sottolineando, in merito a certe pratiche, che:

esse eliminano un certo numero di concetti tradizionali – quali i concetti di creatività e di genialità, di valore eterno e di mistero.[4]

Questo è un primo dettaglio che getto come sassolino in questa strada nuova. La variabilità delle annate come pure delle vinificazioni, anche di anno in anno, è una delle caratteristiche che si cerca di preservare/intuire nei vini naturali. L’intento non è provare a giungere ad un risultato deciso a tavolino, con ogni mezzo, anche quando la natura si rifiuta di dimostrarsi generosa. L’obiettivo è trarre il risultato migliore rispettando la genesi dell’uva. Perdendo a volte parte del raccolto, saltando una vendemmia o non uscendo in commercio se un anno ha dato frutti irrisolti. Spesso, in queste situazioni, viene in soccorso quella genialità o quella creatività citate sopra. E così accade che un particolare anno nasca un vino irripetibile, al di fuori di ogni premessa o idea iniziale. Penso ad esempio a Dario Princic e al suo Favola, figlio di una stagione infausta eppure una gemma preziosa al suo compimento.

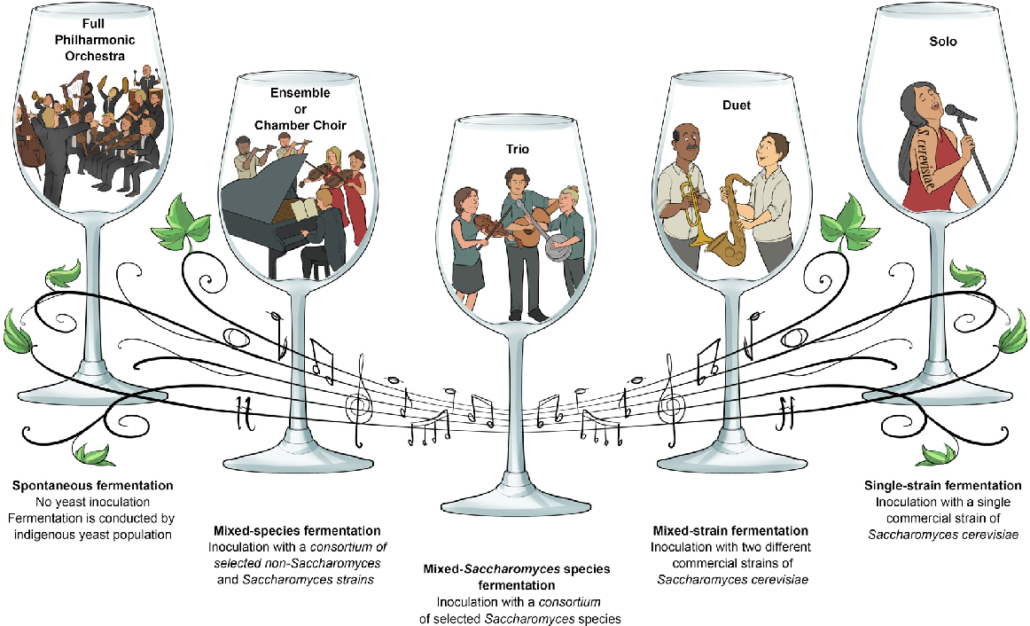

Al di là delle eccezioni a me pare che nei vini naturali ci siano comunque sempre diversità importanti, rispetto ai vini più legati all’industria, in merito al gusto, all’olfatto e pure ai colori del vino. Qualcuno ha provato a raffigurare una sorta di sintesi delle sensazioni prendendo in prestito il linguaggio musicale.

Mi trovo in parte d’accordo. Senza puntare il dito contro una certa tipologia di vini, sposo anch’io la tesi secondo cui nei vini con minimi interventi tecnologici si è quasi travolti da una moltitudine di sensazioni diversificate, stratificate e inconsuete che possono lasciare basiti, pure perplessi a volte, ma che sanno parlare lingue sconosciute, raccontare, per via liquida, la diversità più orgogliosa e sincera. Non a caso non parlo di bontà o qualità in termini assoluti. Mi riferisco a scuotimenti del corpo e della mente che non per forza coincidono con lo zenit dei sapori, con la luce abbagliante della perfezione gustativa.

Prendo a prestito le parole contenute nel Manifesto tecnico compilato dai Futuristi nel 11 aprile 1910, per provare a intercettare la complessità al di là dei contorni definiti:

Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile davanti a noi ma appare e scompare incessantemente. Per la persistenza della immagine nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono. Così un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ne ha venti e i loro movimenti sono triangolari[5]

Per perorare il mio vagare teorico chiamo in causa alcuni noti enogiornalisti. Isabelle Legeron, la prima donna francese a conseguire il titolo di Master of Wine nonché ideatrice di Raw Wine, forse il festival più noto di vini naturali al mondo, scrive:

Tutti i buoni vini naturali, per esempio, sono vibranti (talvolta persino un po’ elettrici) e pieni di emozione. Hanno un ampio spettro di aromi e sono di solito vini di grande purezza.

[…]

I vini naturali tendono inoltre ad avere una gradevole mineralità salina a causa delle modalità di coltivazione delle viti, stimolate a sviluppare radici profonde che si innestano sulla roccia, elaborandone i minerali attraverso i suoli vivi. Questa prossimità, questo legame con la terra implica che i vini naturali abbiano anche una varietà strutturale più ampia rispetto a quelli convenzionali. I liquidi presentano sensazioni tattili molto differenti, il che significa che si può quasi mangiarli, e le differenze sono rese tanto più nette dal fatto che i vini naturali non sono né affinati né filtrati;

[…]

A causa della loro vitalità, i vini naturali si comportano un po’ come le persone. Alcune volte sono aperti e generosi, altre timidi e chiusi. Alcuni rigettano questa vitalità variabile come mancanza di consistenza, che è un difetto. Nei buoni vini naturali la qualità non manca mai, ma gli aromi si modificano, dipendendo l’apertura e la chiusura dal giorno e dall’esposizione del vino all’aria.[6]

Proseguendo poi con Alice Feiring, una delle penne più stimate e consultate nell’ambito dei vini naturali, nonché autrice pluripremiata:

A seconda di quello che si è bevuto prima, i sapori del vino naturale possono intimorire, sconcertare o entusiasmare e dare dipendenza. La ragione principale per amare questi vini è il gusto.

[…]

Questi vini sanno esprimere l’importanza del luogo di provenienza. C’è un’immediatezza che li contraddistingue, per l’assenza di sostanze chimiche che vadano a frapporsi tra chi beve e quel territorio, tra chi beve e quel vino.

[…]

Per godersi il vino naturale, il mio primo consiglio è non avere aspettative: lasciate che i sapori, le tonalità, l’esperienza vi investano! Se venite da posizioni convenzionali, potreste essere leggermente spiazzati da vini sidrosi, frizzanti, vivaci e dal colore intenso, ma attenzione: non partite dal presupposto che «tutti i vini naturali sono … [riempire i puntini]».[7]

Come pure Giovanni Bietti, stimato musicista e compositore, nonché autore di un libro assai consigliato sull’argomento, Vini naturali d’Italia 2.0 – Nuovo manuale del bere sano tra moda e verità:

Bene, il vino naturale si è inserito (timidamente e lentamente, all’inizio ancor più di oggi) proprio nell’enorme spazio lasciato libero dall’avanzata inesorabile dei procedimenti industriali: lo spazio del tempo e della memoria.

[…]

Il primo passo è quindi quello di avvicinarsi al vino, di lasciargli il tempo di parlare e di non giudicare immediatamente, a partire da idee preconcette.

[…]

Sono convinto che esista un equilibrio gustativo tecnologico, molto diverso dall’equilibrio naturale: dal punto di vista tecnologico si tende oggi a ricercare l’espressione del grande vino: tot tannino, tot estratto, tot acidità, lunghezza, curva gustativa, per ottenere il prodotto impeccabile e buono per tutti gli usi. Ma le cose cambiano quando si ha a che fare con un vino naturale nel senso più autentico del termine: qui l’obiettivo del produttore non è infatti – non dovrebbe essere – quello di darci un vino impeccabile, ma piuttosto di farci sentire una propria interpretazione della qualità e delle caratteristiche dell’uva che ha coltivato e raccolto in una data annata. La differenza è forse sottile, ma cruciale. L’integrità dell’uva, il fatto che un vino sappia di uva è ciò che ogni vero produttore naturale in cuor suo cerca di realizzare.[8]

Tutti questi esempi aiutano a connotare una diversa predisposizione che solitamente si ha quando si entra in contatto con questi vini. Va di pari passo che il momento della bevuta si colori spesso di un universo più ampio in cui lasciare gli ormeggi e, per chi ha voglia, perdersi nel mare vasto delle visioni. Da qui un ulteriore incipit per la costruzione di descrizioni esperienziali che possono partire da canoni e contesti conosciuti per poi lasciare cosa sia noto per l’ignoto.

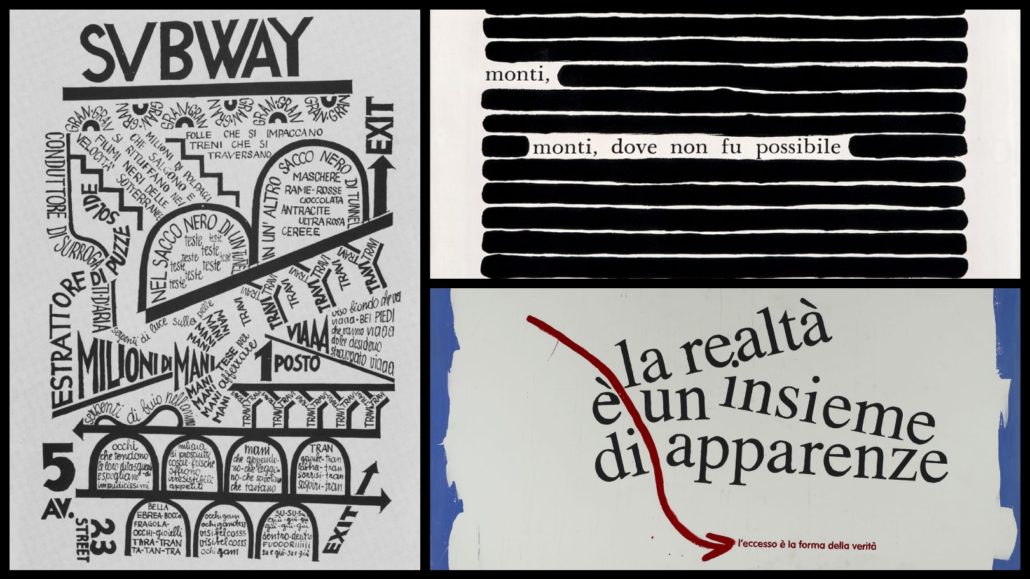

Un parallelo interessante lo vorrei tracciare con le avanguardie letterarie del secondo Novecento, soprattutto italiano, in cui la lingua, il linguaggio, la comunicazione cercavano nuovi confini e nuovi orizzonti per allargare le metodologie della trasmissione concettuale.

Penso ad esempio a Vincenzo Accame, uno tra i più significativi autori di arte visiva che sapeva mischiare scrittura, segni, tracce, disegni per scovare altro significante oltre la superficie.

Il fatto è che ogni parola contiene in sé molte parole possibili, e che ogni sua parte può essere parte anche di un’altra o di altre parole; che in una parola possono essere contenute più parole, o parti di parole, e che questi frammenti «interni» possono rimandare (evocare …) ad altre parole e quindi ad altri significati; mentre, per contro, anche una stessa parola, può essere portatrice di significati diversi, che diventano percepibili solo attraverso il contesto in cui la parola è calata (ammesso che la parola non sia isolata).[9]

Il ponte è presto tracciato e porta a Sandro Sangiorgi, uno tra i più autorevoli scrittori del panorama vinicolo, il quale ha condensato in un’opera di rara maestria letteraria e densità concettuale il suo scibile enologico (e non solo). Una sorta di testo spartiacque il cui titolo già preannuncia una diversa apertura e spazialità del messaggio: L’invenzione della gioia – educarsi al vino, sogno civiltà linguaggio. L’ho scoperto tardivamente rispetto ad altri autori e aver ritrovato, in un libro dedicato al vino, un intero capitolo destinato a poesie e squarci letterari mi ha quasi tramortito. Da anni mi occupavo di poesia e tentavo l’aggancio con il vino. Vederlo realizzato ha finalmente acquietato i miei dubbi sulle possibilità delle interazioni. Ebbene, in questo tomo di quasi 500 pagine ci sono più capitoli esemplari in merito all’argomento che stiamo trattando. Dalla storia riassunta dei degustatori alle prese con le descrizioni all’apertura verso un linguaggio libero, trasversale e variegato per avere più frecce al proprio arco lessicale, fino alla teorizzazione di nuovi parametri concettuali in grado di non rendere incasellabile il vino ma, piuttosto, di percepirlo nelle sue infinità.

Sarebbero da citare pagine intere ma mi limito a queste righe esemplificative:

Il vino contiene il mondo, per questo motivo non dobbiamo precluderci alcuna associazione. Descrivere ciò che si sente, anche con la “libertà dell’ignoranza”, è il primo passo per schivare uno sterile schematismo e non rinunciare alle risorse dell’istinto. Annotare a caldo le impressioni di una degustazione ci aiuta a sfruttare la dovizia della memoria. Quindi lavoriamo con la parte educata dalle esperienze, dalle letture e dagli ascolti e teniamola in contatto con la nostra soggettività. L’autocensura, in tale contesto, è quanto mai improduttiva.

[…]

Durante la degustazione si confrontano due forti individualità: il vino, che per sua natura sfugge ai tentativi di catalogazione; la persona che tenta di possederlo, fin quasi ad annullarlo, nella pretesa che ogni volta corrisponda ad un’idea precostituita. Diventiamo degustatori credibili quando la soggettività, dalla dimensione epidermica degli stadi iniziali, si fa profonda.

[…]

A tratti esterofila per necessità – Francia e Inghilterra sono depositarie della cultura enologica – la maniera di esprimersi della critica italiana di settore non si stacca da un provincialismo acculturato di fretta, da una maniacale ricerca di neologismi, da una viscida bonarietà che appiattisce e nasconde i veri pensieri degli autori e, infine, da un uso stralunato e onomatopeico di aggettivi che vengono direttamente dalla terminologia tecnica. Eppure il Veronelli dei giorni migliori, il Soldati di Vino al Vino, e soprattutto il Monelli giornalista enogastronomico del periodo tra le due guerre, sono stati capaci di sondare in profondità la lingua italiana per definire sensazioni, per allestire racconti, per fare di ogni loro esperienza un sogno da vivere a distanza.[10]

Oltre ai classici vini bianchi, rossi e rosati, nelle loro varie sfumature, un posto di rilievo spetta ai vini arancioni, meglio conosciuti come Orange Wine

Oggi la maggior parte dei vini bianchi è fatta pressando l’uva, separando il succo ed eliminando bucce, graspi e semi, per produrre un vino dal colore pallido. Se, invece, il succo viene lasciato macerare e fermentare sulle bucce, sui semi e magari anche sui graspi, si ottiene un vino di colore arancione – o di una qualche sua tonalità, dal giallo dell’aranciata fino a un arancione con sfumature ruggine. La macerazione può durare pochi giorni o svilupparsi per più tempo, talvolta per mesi o persino per anni.[6]

Questo tipo di vinificazione ha origini antiche, come spiega Patrick McGovern dell’Università della Pennsylvania: «Un vaso egizio risalente al 3150 a.C. mostra residui giallastri con semi e bucce, che sembrerebbero indicare una macerazione».[6] Solo recentemente l’industria ha imposto la limpidezza come parametro di qualità:

Sai, quello che è pazzesco è che ci siano ovunque gruppi di degustatori che considerano ancora la limpidezza come una garanzia di qualità o eccellenza. È assurdo. È sufficiente far passare il vino attraverso un filtro e sarà limpido! (Pierre Overnoy)[6]

Probabilmente i vini arancioni sono fra i più insoliti che si possono assaggiare. Benché talvolta diano luogo a opinioni contrastanti, i migliori esempi sono espressivi e complessi, caratterizzati da originali e inaspettate combinazioni di sapori e strutture. L’aspetto più curioso è la loro intensità tannica. Durante il contatto con le bucce, i tannini (e gli antiossidanti) vengono estratti, conferendo a questi ibridi la struttura di un rosso. Assaggiateli a occhi chiusi o in un bicchiere scuro, e sarà difficile scoprire da che parte stanno.[6]

Ad ogni modo uno dei caposaldi che rappresentano il movimento dei vini naturali sembra essere proprio il loro colore tanto che qualcuno ha rinominato questa moda crescente come Amber Revolution.

Sono sempre e comunque dettagli. Ma la differenza e, provando a osare, la maggior complessità anche della componente visiva possono condurre quella descrizione di un attimo oltre, verso alcuni parametri non ben inquadrati nelle classiche schede di valutazione. Ad esempio una descrizione potrebbe interrogarsi sulla diversa valorizzazione della tinta del vino correlata ad una maggior aderenza al colore originario dell’uva oppure ad una diversa concezione della limpidezza e/o densità di materia come metro di giudizio su quanta materia sia stata preservata o tolta. Tentativi dunque per allargare le maglie e (ri)pensare alla trasformazione della materia prima che può diventare vino maggiormente identificativo o più generalista. Prendendo in esame solamente il colore, non mi pare un caso che si stia cavalcando quest’onda del vino arancione per porre un accento maggiore sulle rinnovate possibilità di interpretazione di questa bevanda. Un detto popolare dice che anche l’occhio vuole la sua parte. Sentenziare che si tratti di dicerie o saggezza è difficile dirlo ma riprendo alcune parole di Vasilij Kandinskij che sono in grado di farci guardare ulteriormente attraverso lo spioncino:

In generale il colore è un mezzo per influenzare direttamente un’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima. È chiaro che l’armonia dei colori è fondata solo su un principio: l’efficace contatto con l’anima. Questo fondamento si può definire principio della necessità interiore.[11]

A me pare un puzzle composto di tanti piccoli tasselli che, mano a mano, si incastrano e formano una matassa che non smette di sgorgare gioia e libertà. Ripeto, sarà infatuazione la mia, ma nei vini naturali davvero sento un’urgenza, un’intensità vitale e un’aderenza alla parte più pura della terra che mi attraversano lasciando i miei organi in festa. Una sorta di Varanasi, un luogo in cui sfuggire la banalità dell’esistenza. O, più superficialmente, uno spazio gustativo (e quindi esperienziale) per allontanare il pensiero secondo cui «La violenza della stabilità è un modo di morire a metà», come direbbero gli Afterhours.

Continuo a pensare che non si possa parlare di un unico argomento quando c’è sostanza, c’è linfa, c’è succo, quando ci sia insomma qualcosa di importante di cui parlare. Così si intrecciano teorie, argomenti, campi di espressione. Così si intersecano poesia, pittura, storia, immagini, percezioni sensoriali e via dicendo.

Ma per quanto si dica che uno è parte di tutto

c’è un conflitto implicito, c’è una resistenza,

essere parte è uno sforzo che declina,

si sente la vita di ciò che dà la vita così com’è[12]

Guido Mazzoni tocca la questione con i suoi versi ed è un altro mattone utile nella costruzione dei possibili universi descrittivi.

Sono a questo punto appoggiati sulla tavola vari stimoli, varie tipologie di interpretazione e di complessità delle visioni sul vino. Soprattutto ponendo l’accento su alcune caratteristiche predominanti nei vini naturali. Tutte queste peculiarità sarebbero solo semi, germogli, abbozzi, inespresse argomentazioni se non entrasse in gioco la profondità del linguaggio. Per dirla in termini netti: se ho qualcosa di interessante di cui parlare ma non ho gli strumenti rischierò di banalizzare il contenuto. Non vorrei essere frainteso su questo punto. La bellezza della lingua sta proprio nel suo appropriarsene con la propria soggettività. Potrebbe però rappresentare un’occasione mancata o vissuta solo tangenzialmente se, a parer mio, non si provasse a scavare tra le parole, come un cercatore d’oro alla ricerca della sua ricchezza. Provo a dirla diversamente: come mille altri pretesti, il vino può rappresentare un’occasione non solo per un godimento personale ed estemporaneo ma pure per un momento di introspezione intima. È pur sempre vino, non di certo una religione. Però tutto dipende da come si vivono le cose.

A me, per esempio, piace mettermi in gioco quando descrivo un vino. E dentro le parole si trova certamente quello che quel calice mi trasmette in quel momento ma c’è fortemente anche l’io nelle mie esperienze passate, nel mio mettermi alla prova, nella mia visione del mondo, nel mio modo di affrontare l’inatteso. Così, spesso, nascono termini desueti e strampalati. Figli del momento ma sinceri nel loro divenire. E qualche volta è capitato anche a me di rispondere a richieste di spiegazioni. Ecco, spiegazioni. Mi soffermo un momento. Ricordo un esempio in cui la domanda era di spiegare il mio concetto di cedro inferocito e liquirizia incendiaria. Risposi così:

mi spiace ma non credo ci sia nulla da spiegare. O meglio, se cerchi una spiegazione razionale ovviamente non esiste. Se speri in una spiegazione di una visione mi dispiace ma non riesco a portarti per manina. Ovviamente è tutta una questione soggettiva, di come vivo/percepisco/accolgo il vino e ovviamente è opinabile. Ed è, per me, la stessa differenza che intercorre tra prosa e poesia: là dove è tutto esposto, altrove si lascia spazio a qualcosa al di là del precostituito. E altrettanto ovviamente, spiegare già questo mi sembra sterile. C’è chi crede che la terra sia piatta, chi crede nella reincarnazione, chi che il covid non esista, chi spera negli assolutismi e chi crede che l’uomo tigre sia imbattibile. Credere in una liquirizia incendiaria o in un cedro inferocito mi sembra quasi casto come messaggio. Senza polemica ma con una visione magari differente

Trovo ancora attuale questa risposta.

Ripensandoci davvero credo che le descrizioni a parole possano essere solo una rappresentazione ma non l’unica. Anzi, credo che una parte dell’inventiva umana si sia quasi rassegnata (o si stia rassegnando) ad una comunicazione troppo lineare, monocorde, dall’univoco significato. Quasi ci fosse il timore di non cogliere il concetto, invece di nutrire la sorpresa per la scoperta di accezioni inesplorate. Tanto per citare un esempio con cent’anni sul groppone ricordo Depero e il paroliberismo o, nel secondo Dopoguerra, le cancellature di Emilio Isgrò o la poesia visiva di Ugo Carrega.

Tutti esempi di come la descrizione di un attimo abbia cavalcato la libertà d’espressione non per forza portando meno contenuto al suo interno ma provando a rivoltare come un calzino le maglie del linguaggio.

Quello che mi ostino a sottolineare/teorizzare è lo spazio ancora vasto di possibili descrizioni originali. Sarei curioso delle potenzialità di narrazioni per immagini, tentativi di raccontare a fumetti le percezioni, esperimenti di trasmissione sonora delle sensazioni (no, quell’emissione rumorosa dalla bocca tanto cara a certi convivi maschili non vale). Insomma, per vendere una macchina in uno spot pubblicitario partono dalla notte dei tempi e tirano in ballo filosofia, cultura, tradizioni ed ego. Un calice ha sicuramente più senso lato al suo interno di quattro ruote su una strada.

Probabilmente qui entra in ballo pure una goccia di spirito hippy e quella agognata voglia di libertà oltre i meccanicismi e le formalità. Ridurre però il tutto ad un sentimento magari datato mi sembra possa svilire questa complessità e, tentando un passo oltre per allargare la visione, vorrei citare un filosofo assai noto. Martin Heidegger, nel libro In cammino verso il linguaggio, sintetizza splendidamente come il linguaggio possa essere una emanazione della persona profondamente diversa a seconda della cultura, geograficamente parlando. In questo dialogo contrappone l’estetica occidentale (bisognosa dei concetti per afferrare quello che le interessa) e l’estetica orientale (più disinteressata nel fare propri gli oggetti).

Dialogo tra un giapponese (G) e un interrogante (I, Heidegger stesso):

I: Come suona la parola giapponese che indica il linguaggio?

G: (dopo un’ulteriore esitazione) Quella parola è Koto ba.

I: E che significa questo?

G: Ba indica le foglie, o anche, e specialmente i petali. Pensi alla fioritura di un ciliegio o di un susino.

I: E che significa Koto?

G: Rispondere a questa domanda è estremamente difficile. Cionondimeno il tentativo di rispondervi resta facilitato dal fatto che abbiamo osato chiarire lo Iki come il puro rapimento della quiete che chiama. Il respiro della quiete, dalla quale nasce questo rapimento appellante, è la forza che fa che quel rapimento avvenga. Ma Koto indica sempre al tempo stesso quel che di volta in volta rapisce, ciò che si manifesta con la pienezza del suo incanto, di volta in volta unico, nell’attimo irripetibile.[13]

Forse non tutti sanno che il paese dove i vini naturali sono forse più apprezzati e, probabilmente, più importati da diversi anni è proprio il Giappone. Certo è un parallelismo forzato ma questa oramai sviscerata descrizione di un attimo vive anche della diversità nell’affrontare la parola, il dialogo e, in generale, lo strumento della scrittura. E chissà che questa differenza culturale nell’approcciarsi alle situazioni, agli oggetti e alle sensazioni derivanti non abbia conseguenze pure nella fruizione di un semplice calice di vino.

Vorrei avviarmi a chiudere questo ampio cerchio citando nuovamente Giovanni Bietti che aggiunge un’ulteriore riflessione attorno al tema della degustazione, aiutando a smontare una certa pomposità di quest’atto.

Uso di proposito la parola “gustare” al posto di “de-gustare”: ho sempre avuto l’impressione, infatti, che quel “de”, che suona un po’ come una particella nobiliare, uno sguardo dall’alto, e un po’ come un moto da luogo, un allontanamento, una presa di distanza, tolga qualcosa al gesto semplice e accogliente di gustare e godersi un bicchiere di vino. Trovo qualcosa di familiare, di caloroso, nel fatto che in una cantina francese appena entri ti chiedano «voulez-vous goûter quelque chose?». Certo, anche per loro esiste il gesto tecnico della dégustation, ma in Francia assaggiare il vino si dice gustarlo. Ebbene, è ora che anche noi italiani torniamo a gustare e non a degustarlo, ad avvicinarci e non a giudicarlo da lontano.[8]

Chiudere quest’argomento con questo consiglio mi sembra possa essere il miglior auspicio per provare a vivere pienamente l’avventura del vino, immergendosi a piene mani e piene emozioni in esso. Magari tentando la via del vino naturale sulla scorta di quanto sopra accennato. Io attualmente ci sguazzo come un bimbo felice nella sua piccola vasca. Convinto sia un abbraccio di anima, soggettività, irripetibilità dei momenti, estasi delle differenze, libertà di mostrare pure le imperfezioni risultando così ancora più umani. E così le descrizioni, trasposizioni di vini come vite. E persone reali. Non solo modelli ben vestiti, truccati, laccati, realizzati, a proprio agio nel mondo, nelle copertine, luccicanti con i lustrini ma evoluzioni imperfette, fraintendimenti, cadute e rinascite, conversioni, felicità istantanee, gioie inattese, la semplicità dei gesti comuni. Il vero vino di tutti, variabile come madre natura, vero specchio delle nostre lune, disincantato come queste descrizioni di attimi. Né più né meno che opportunità di comunicare non per narcisismo o volontà di visibilità o intento commerciale ma per esperire la vita, l’esperienza di esistere, la gioia di conoscersi. Cercando di evitare, con tutte le forze, quel destino che i C.S.I. raccontavano in Tabula rasa elettrificata:

Macchina Automatica – no anima

Macchina Automatica – no anima

Ecco la Terra in Permanente Rivoluzione

Ridotta imbelle sterile igienica

Una Unità di Produzione

Unità di Produzione[14]

E per concludere, questa volta veramente, tre descrizioni di attimi o, come preferisco chiamarle, tre visioni e impressioni su qualche vino. Uno più immediato, uno più complesso e uno al di fuori di ogni schema.

Fillippi – Monteseroni 2014

Anche ad un vino apparentemente più “semplice” e ben fatto qualche anno in cantina può solo fare bene. E questo Monteseroni (una Garganega in purezza) l’ho trovato veramente buono, compiuto, affascinante. Con un’ottima sapidità derivante dai terreni di origine vulcanica e calcarea. Poi altre note che si manifestano senza urlare la loro presenza ma si insinuano con garbo nella bevuta. E così visioni sommesse e tenui di salvia, cedro, foglie secche, pietra focaia, fiordaliso. Un vino che con una bella frittata fa tombola. Un vino naturale che potrebbe avvicinare molte persone a questa tipologia. Nato dalle mani di Filippo Filippi, un vignaiolo anticonvenzionale dalle parti di Verona, a Castelcerino di Soave. «Alle mie vigne faccio il minimo di interventi, credo che le piante abbiano la capacità di fronteggiare le avversità», così dice il vignaiolo. La tenuta si estende per molti ettari, di cui circa quindici a vigneto e altri venti di bosco.

Nello specifico il Monteseroni proviene da un vigneto con viti di 70/80 anni. Viene vinificato in acciaio dove rimane con i propri lieviti per circa dieci mesi e, senza fretta, arriva in bottiglia e lì più riposa meglio sarà. Berlo giovane sarà sicuramente piacevole ma aspettando anche una decina d’anni può rivelare parecchie sorprese. Poco più di 2500 bottiglie per un vino dal carattere intenso e diretto che, secondo me, vale la pena provare.

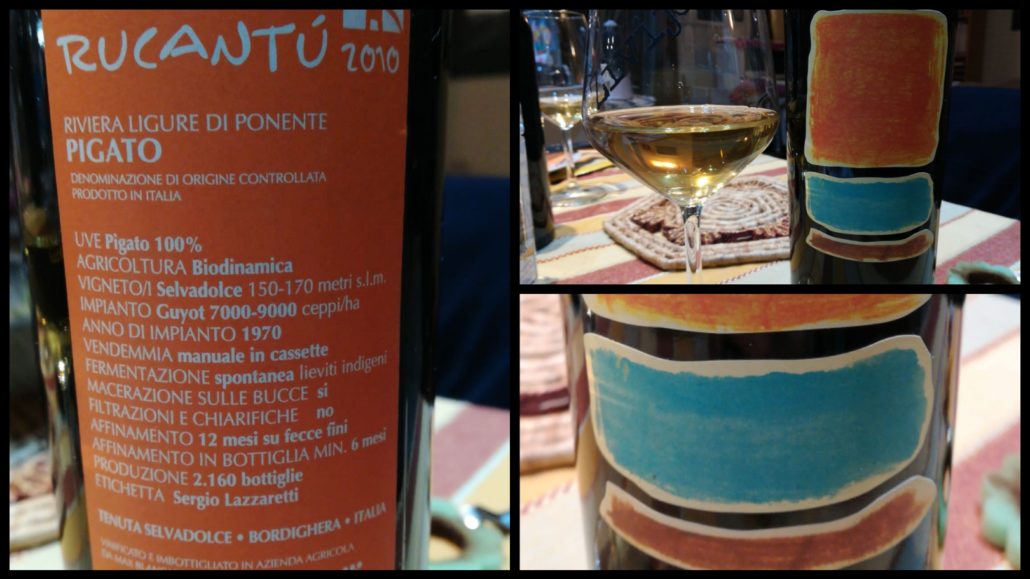

Selvadolce – Rucantu 2010

Un’etichetta bellissima e altamente esplicativa. Come coniugare estetica e utilità. E forse avere questa attenzione per i dettagli potrebbe essere il giusto percorso per un vino che vuole dire qualcosa oltre la superficialità e l’omologazione. E, sottolineo, parliamo di un vino del 2010, uscito vari anni fa, prima di quest’ultima ondata di interesse crescente per i vini naturali.

Dunque, ecco la bellezza. Da una parte della bottiglia un disegno stilizzato, sintetico, minimale. Ma altamente evocativo. Tre colori sfumati a ricordare quanto si può osservare dalle colline di Bordighera (Riviera Ligure) dove nasce questo Pigato in purezza: la terra, il mare e il cielo. E dalla parte opposta della bottiglia una serie di informazioni molto utili per iniziare a inquadrare questo vino. Semplicità e chiarezza espositiva.

Vi dirò che non ho ancora trovato un vino ligure bianco che mi abbia elettrizzato. Alcuni buoni ma nessuno eclatante. E all’inizio pareva orientato sulla stessa linea anche questo Rucantu del 2010. Appena aperto ha confessato di voler aspettare ad esprimersi su questo strambo 2020. Quasi riluttante i primi minuti. Pareva netta la sensazione di catrame, quel famoso goudron che alcuni rilevano. E io, nella mia ignoranza, credo fosse proprio quel sentore. E così, dal giorno seguente, siamo tornati a conversare. Lui, ridestatosi, sembrava ora giovane e tonico. Agile ma non esile. Immerso tra piante aromatiche, nocciole, bagigi, scorza di cedro, campi di grano. Non un vino il cui sorso tira l’altro. Un vino intenso, a tratti insondabile nel profondo, maieutico. In cui quella nota iniziale di catrame (+ un mix di salsedine) faceva solo da sfondo vago a quanto scritto sopra. Consideratele come sempre visioni però, sicuramente, un vino con una sua complessità.

Per la cronaca ci troviamo in Liguria, dalle parti di Bordighera. Qui Aris Blancardi ha avviato Selvadolce, azienda nata sulla base di una vigna di famiglia. Lui, veterinario affermato, folgorato da Nicolas Joly sulla strada della biodinamica e oltre. Questo Rucantu è Pigato in purezza. Un vitigno che pare sia arrivato dalla Spagna via Corsica e il cui nome potrebbe derivare dal dialettale “pigau” = macchiettatto.

Viti di cinquant’anni sui 150-170 metri s.l.m. su terreno calcareo. Resa sui 55 q/ha. Fermentazione spontanea con lieviti indigeni. Macerazione sulle bucce di alcuni giorni. Nessuna filtrazione né chiarifica. Affinamento di dodici mesi sulle fecce fini in legno più ulteriori sei mesi in bottiglia. 2160 bottiglie prodotte.

Bajola – Bajola in Tiano 2017

Questo, per me, è un vino spartiacque. Anche per chi, come il sottoscritto, è abituato a bere vini naturali macerati. Per certi versi avrebbe tutto per essere sbagliato ma sorprende e fa roteare i pensieri verso lidi inesplorati.

Scomposto? Acetico? Sporco? Ossidato?

Magari tutto questo assieme e magari la ragione potrebbe sintetizzare il tutto in un difetto. E come ogni sintesi avrebbe margini di errore, di superficialità, di riduzionismo. Qui si sposta il limite, si affronta un diverso emisfero del gusto. Soprattutto, per me, è un discorso al di là del puro gusto e del concetto stesso di difetto. Nulla a che spartire con l’accettazione di una imperfezione ma più che altro con il prendere di petto una diversità lampante.

Per cercare di farvi percepire come ho vissuto questa esperienza vi dirò che all’inizio ho quasi fatto fatica. Non tanto a berlo perché l’acetica alta aiutava il sorso e ciò che succedeva in bocca era una guerra di sensazioni meravigliose seppur antitetiche. Ho più che altro fatto fatica perché sentivo queste estremità divampare, quasi a confondermi più che rapirmi, talmente erano impetuose.

Ho deciso dunque di bere un bicchiere a sera, centellinandolo quindi per una settimana. Ed è stata un’amicizia cresciuta in fretta, un affetto importante di cui non contempli il senso.

Ma che si trova di tanto strano in questo vino?

Un susseguirsi di fichi caramellati, pesche sciroppate, canditi, marron glacé, cedro inferocito. Un tuffo nel mare con la bocca colma di sale. Elettricità, movimento. E via nei giorni con una liquirizia incendiaria. L’arcobaleno dopo la tempesta. E fino all’ultimo sorso l’istinto di una serpe in seno che ti stordisce ma da cui rimani assuefatto. Vivo e vegeto anche dopo sette giorni. Materico e veemente. Unico. Uno vino complesso, senza compromessi, arduo per molti, profondamente autarchico. Per la cronaca siamo nell’isola di Ischia e questo è un mega blend di Viognier, Vermentino, Incrocio Manzoni, Malvasia delle Lipari, Sauvignon Blanc. Le uve vengono diraspate sui palmenti e il mosto con le bucce inizia a fermentare con i soli lieviti indigeni. Quando il cappello inizia a immergersi il vino viene spostato nel Tiano, un contenitore di terracotta. Il Tiano non viene mai riempito completamente di modo da consentire una lieve ossidazione. Non viene mai svuotato e, al momento dell’imbottigliamento, viene lasciato nel Tiano il 10% del vino ricco di feccia fine, memoria degli anni precedenti. Non viene aggiunta solforosa in nessuna fase del processo di vinificazione. Non viene fatta nessuna filtrazione e nessuna chiarifica.

[1] https://www.veronelli.com/attualita/aspettando-vinitaly-reportage-sui-sentori-nel-vino.html

[2] https://www.bibentes.com/blog/sauvignon/

[3] https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/18818-quando-la-fantasia-e-al-potere-nel-vino-il-profumo-di-sesso-frenato.htm

[4] Walter Benjamin da L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (Einaudi, 2000).

[5] Manifesto tecnico (11 aprile 1910).

[6] Isabelle Legeron da Vino Naturale – Un’introduzione ai vini biologici e biodinamici fatti in modo naturale (Edizioni LSWR, 2017).

[7] Alice Feiring da Vino naturale per tutti (Slow Food Editore, 2019).

[8] Giovanni Bietti da Vini naturali d’Italia 2.0 – Nuovo manuale del bere sano tra moda e verità (Edizioni Estemporanee, 2013).

[9] Vincenzo Accame da Segnoepoesia (Centro culturale d’arte Bellora, 1987).

[10] Sandro Sangiorgi da L’invenzione della gioia – educarsi al vino, sogno civiltà linguaggio (Porthos Edizioni, 2014).

[11] Vasilij Kandinskij da Lo spirituale nell’arte (SE, 2005).

[12] Guido Mazzoni da La pura superficie (Donzelli Editore, 2017).

[13] Martin Heidegger da In cammino verso il linguaggio (Ugo Mursia Editore, 1973).

[14] C.S.I. da Tabula rasa elettrificata (Polygram, 1997).