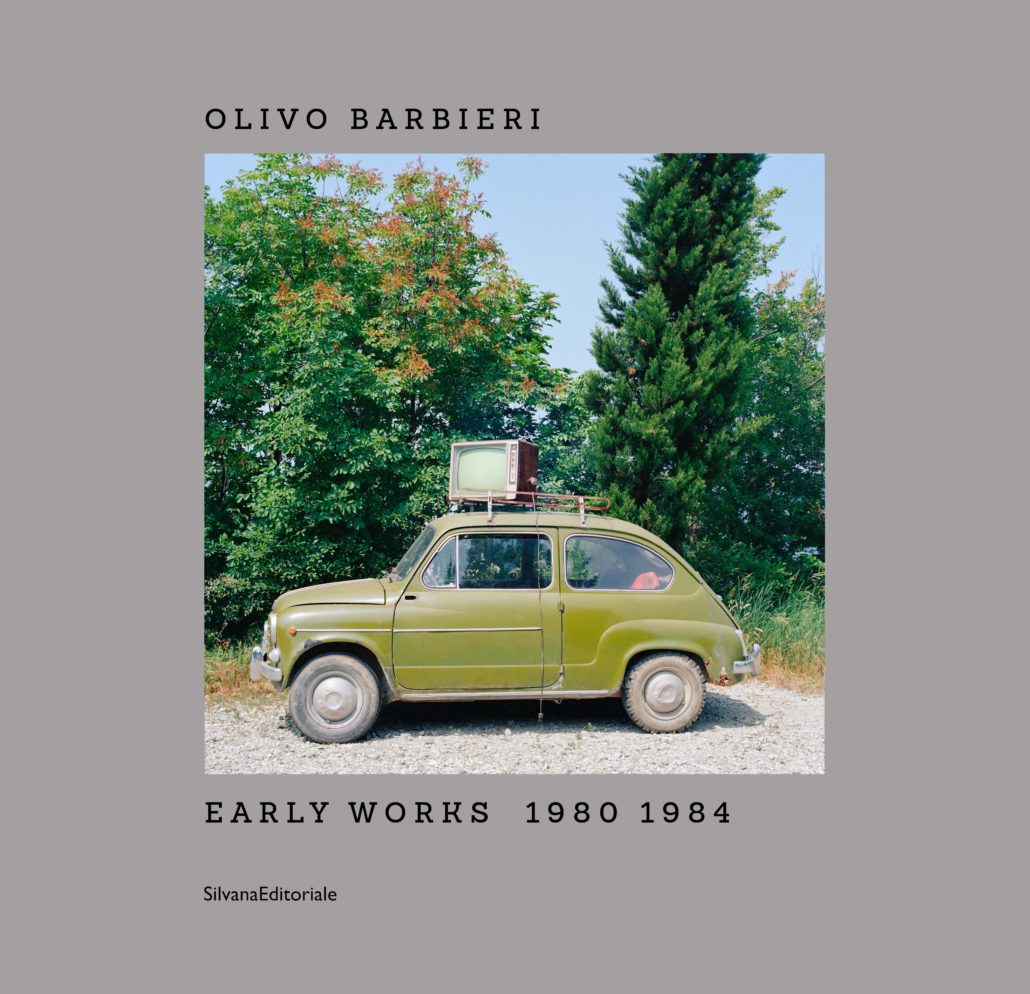

Il testo dell’intervista è incluso nel catalogo (Silvana Editoriale) della mostra in corso al Monastero di Astino di Bergamo, fino al 31 ottobre: Olivo Barbieri Early Works 1980-1984

Corrado Benigni: Le immagini raccolte nel volume Early Works 1980 – 1984 appartengono alla stagione iniziale della tua esperienza artistica. Com’è nato il tuo interesse per la fotografia?

Olivo Barbieri: A sedici anni in vacanza al mare, in un bar, fuori una luce sfolgorante, sfogliando alcune riviste illustrate, ebbi l’intuizione che la fotografia a colori sarebbe stata l’arte più importante del secolo scorso. Le immagini che vedevo in queste riviste non mostravano nulla di ciò che mi circondava normalmente.

CB: Perché, a distanza di molti anni, hai deciso di raccogliere in un libro organico queste fotografie dei primissimi anni Ottanta?

OB: Raccontano di luoghi fino ad allora poco rappresentati. Sono state esposte in parecchie personali e collettive ma non sono mai state raccolte e pubblicate in modo organico. Sono immagini di poco prima che tutto fosse fotografato e vorticosamente divulgato. Prima del web e dei telefonini. Una camera anecoica delle immagini. Più della metà sono inedite.

CB: La fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta hanno rappresentato un momento cruciale e di svolta per la fotografia italiana ed europea. Che ricordo hai di quegli anni?

OB: Furono anni entusiasmanti. Con grande convinzione partecipavamo alla costruzione di una cosa che non esisteva. Eravamo un gruppo di autori, diversi per formazione ed età, che si servivano consapevolmente della fotografia. Cercavamo di capire cosa ci fosse stato prima di noi e cosa avremmo potuto fare.

CB: Protagonista di quella straordinaria stagione è stato senz’altro Luigi Ghirri, di cui sei stato amico. Come vi siete conosciuti e che ricordo hai di lui?

OB: Nel 1978 ritirando alcuni provini dal laboratorio fotografico incontrai Luigi Ghirri, che avevo conosciuto alcune sere prima durante una conferenza di Mario Cresci, in una biblioteca a Modena. Dicendosi incuriosito dal mio intervento mi chiese di mostrargli cosa stessi facendo. Poco dopo, previa consultazione con Arturo Carlo Quintavalle, mi propose di esporre con una personale, e un testo di Franco Vaccari, il progetto Flippers 1977-1978 alla Galleria Civica di Modena, per cui stava curando la programmazione. Era una persona estremamente curiosa, attenta e propositiva, ironico e intellettualmente vivacissimo. Per circa cinque anni ci frequentammo assiduamente, praticamente ci vedevamo quasi tutti i giorni. Osservandolo appresi come costruire una mostra e come fare un libro.

CB: Alcune delle immagini raccolte in questo volume fanno parte di Viaggio in Italia del 1984. Allora eri appena trentenne, il più giovane dei venti fotografi riuniti in questo progetto. Raccontaci come è nata questa esperienza e chi ti ha proposto di parteciparvi?

OB: Luigi Ghirri fu l’artefice. Ma tutto avvenne con estrema leggerezza, ogni tanto si discuteva su chi invitare. Praticamente gli mostravo dei lavori che sceglieva e metteva da parte. Ci si incontrava nel suo studio in centro a Modena. Conobbi così Guido Guidi di cui divenni amico e quasi tutti gli altri.

CB: Dopo quasi quarant’anni, Viaggio in Italia è ancora oggi considerato un manifesto per chi lavora sul tema del paesaggio, non solo nel nostro Paese. Perché secondo te?

OB: Fu la prima volta in cui si stilò consapevolmente un regesto dello stato dell’arte. Ebbe molto risalto perché era una cosa necessaria, attesa e intuita, ma non c’era ancora.

CB: Cosa vi spinse a fotografare le periferie e più in generale i luoghi ai margini, restituendo l’immagine di un Paese pressoché sconosciuto, di un’Italia esclusa?

OB: In sintesi estrema le modalità di scelta erano due: nulla che avesse a che vedere con lo stile Alinari e l’immagine dei centri storici e dei monumenti, e raccontare, senza indugiare nello stile neorealistico, quanto c’era fuori dai centri storici.

CB: Perché la scelta del colore e non del bianco e nero, come allora si usava in fotografia?

OB: Il colore fino ad allora veniva usato solo per la pubblicità e la fotografia commerciale. Era considerato cacofonico e frivolo. Personalmente intesi il colore fotografico come un’area del pensiero da recuperare.

CB: Come guardavano al vostro lavoro i fotoreporter?

OB: Credo che non capissero.

CB: Quali erano allora i tuoi modelli di riferimento?

OB: Andy Wahrol e Man Ray, ogni fotografia è un ready made. Le verifiche di Ugo Mulas, un gigante. William Burroughs.

CB: Tornando alle fotografie raccolte in questo volume, molte hanno per soggetto gli interni dei bar, un luogo che dice molto dell’Italia di quegli anni e quanto sia cambiato il modo di relazionarsi delle persone…

OB: Ero molto attratto dai luoghi vernacolari di aggregazione, cinema, chiese, bar. Intuivo che erano l’ultima bolla prima di un grande cambiamento. Centri commerciali giganteschi ovunque, cinema multisala…

CB: Quasi tutte le persone fotografate all’interno dei bar guardano in camera. È un caso oppure è stata una scelta voluta?

OB: È importante la consapevolezza di chi sta per essere ritratto. Quelle immagini erano una sorta di performance, reagivo in funzione della reazione che veniva manifestata nei miei confronti. Attenzione che i bravi antropologi hanno sempre avuto.

CB: L’immagine Lugo Ravenna 1982 (tav. 43) piaceva molto a Luigi Ghirri, che te la consigliò per il catalogo e il manifesto della tua mostra a Rimini, Galleria dell’Immagine, Palazzo Gambalunga, del 1983. Tuttavia tu ne scegliesti un’altra. È così?

OB: Vero. Decisi di non usare quell’immagine perché non volevo essere schedato come fotografo metafisico o notturno. Quell’immagine risulta dalla ricerca che feci per scoprire se le “piazze metafisiche” di Giorgio De Chirico fossero fisicamente rintracciabili o se le avesse immaginate. Iniziò così la mia ricerca sull’illuminazione artificiale delle città. In Viaggio in Italia le mie sono le sole immagini di notte e a colori. L’immagine che scelsi, La Source France 1982 (tav. 2), era più difficile, comprensibile solo se osservata attentamente, andava letta non guardata.

CB: Rispetto a quegli anni, com’è cambiato il tuo modo di lavorare e soprattutto come è cambiata la fotografia?

OB: La fotografia quando iniziai era la tecnica più efficace e forbita per riprodurre l’immagine della realtà. Negli anni ho sempre aggiornato, servendomi delle nuove tecnologie, le possibilità che avevo per riprodurre/percepire l’immagine della realtà. Credo che la fotografia abbia smesso di esistere in quanto concetto, la prima volta che una fotografia è stata scannerizzata e spedita con un email. Questo fatto è uno spartiacque, esiste un prima e un dopo. In quegli anni eravamo spinti da una sensazione di urgenza, presto presto il mondo sta sparendo…

CB: Credi la fotografia possa esistere anche oltre il suo supporto materiale? Le nuove generazioni stanno già lavorando in questa direzione, che qualcuno ha definito “post-fotografia”…

OB: Le immagini sono solo immateriali, anche le immagini delle sculture lo sono. Certo, il supporto materiale lo possiamo chiamare fotografia. Il fotografo era qualcuno che andava in un luogo di cui non conosceva le sembianze e le tramandava. Ciò non accade quasi più. Si tratta di “post-fotografia”. Qualcosa di postumo. Forse un passo avanti.

CB: Hai detto che le immagini non sono diverse dalle parole. Dobbiamo però imparare a leggerle…

OB: A differenza delle lingue, le immagini sono universali, tutti i vedenti le vedono. Poi per intenderle o banalmente nominarle vanno trasformate in parole, e l’incantesimo si rompe.

CB: Cosa intendi tu con la parola paesaggio? Che significato daresti a questo concetto?

OB: Il paesaggio è un brandello di universo rappresentabile. Il fatto che abbia o meno un equilibrio in relazione alle nostre necessità contingenti lo fa sembrare desiderabile o temibile.

CB: Cosa significa oggi essere un fotografo di paesaggio?

OB: Non lo so perché non sono un fotografo di paesaggio. Ho solo “conservato” delle immagini che servivano per dare un senso alla storia delle immagini che le hanno precedute.

CB: In che modo la fotografia ha dovuto adattarsi ai suoi mutamenti?

OB: Il concetto paesaggio in quanto tale non è mutato. Visivamente il paesaggio è ciò che possiamo disegnare/dipingere, fotografare/filmare, mettere in codice. Forse siamo solo più consapevoli di quanto ci circonda, o cominciamo ad esserlo. Custodiamo nelle nostre menti un alias digitale del mondo, e fra un po’ anche dell’universo, più reale del reale.

CB: Come è nato il tuo interesse per il paesaggio illuminato dalle luci artificiali?

OB: A Milano vidi per la prima volta una grande retrospettiva di Henry Cartier-Bresson che mi impressionò. Provai una sindrome di Stendhal all’incontrario. Quest’uomo aveva visto tutto e fotografato tutto, in modo impeccabile. Cosa non aveva fatto? Fotografie a colori e di notte… La fotografia, il cinema, l’illuminazione e l’energia elettrica nascono nella stessa epoca e decretano la forma della città “moderna” che vive ventiquattro ore su ventiquattro. Grazie agli ascensori diventano possibili i grattacieli.

CB: Il poeta Paul Celan ha detto: «Chi impara realmente a vedere si avvicina all’invisibile». È così anche per te?

OB: Dalla fissità delle immagini si impara molto. Però è meglio dubitare di chi si avvicina all’invisibile. L’invisibile è un “non visto” di cui è meglio tacere. L’invisibile è ciò che vediamo. Fotografie, Raggi X, Mappatura dell’Universo, Mappatura del Genoma, WEB, Michelangelo, Caravaggio, Johann Sebastian Bach, Pablo Picasso, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Hannah Arendt, LSD, Beatles…

CB: Nel tuo lavoro, in che rapporto stanno vero e rappresentazione del vero?

OB: Nel mio lavoro c’è solo rappresentazione. È tutto vero.

CB: Dunque il modo in cui guardiamo il mondo è inscindibile dal modo in cui percepiamo e interpretiamo il mondo…

OB: Siamo solo una protesi atta a comunicare ciò che crediamo di vedere. Ci circondiamo di canoni e narrazioni rassicuranti che durano lo spazio di un mattino. Visti da lontano…

CB: Hai detto che non sei mai stato interessato alla fotografia, ma all’immagine. E che il tuo lavoro inizia dove finisce la fotografia. Spiegaci meglio?

OB: Le fotografie sono una matrice, le immagini il risultato. Ecologia dell’immagine.

CB: La tua fotografia ha sempre dialogato anche con altri linguaggi artistici, in particolare con il cinema. In che rapporto stanno nel tuo lavoro queste due forme espressive?

OB: Ho dialogato con il film, con la forma filmica, poco con il cinema, che è quasi sempre teatro. Le immagini ferme sono come il pensiero, le immagini in movimento come lo scorrere del tempo. Magnifiche entrambe.

CB: Più direttamente, il cinema, o meglio l’inquadratura filmica, ha influenzato le tue vedute, il tuo modo di fotografare, di mettere a fuoco la realtà? Penso soprattutto a certe tue immagini dall’alto delle grandi città. Tra l’altro proprio uno dei tuoi film ha per soggetto Las Vegas ripresa dall’elicottero.

OB: Alla fine degli anni Novanta, stanco della definizione che la fotografia fosse un ritratto “onesto” della realtà, adottai l’uso della tecnica del fuoco selettivo. Potevo indicare quale fosse il punto di inizio della lettura dell’immagine, come fosse una pagina scritta. L’effetto collaterale fu che tutto si trasformava in un plastico. Il rappresentabile diventava un alias di sé stesso, i rapporti dimensionali e cromatici mutavano…Se tutto visivamente mutava in un modellino in scala, cosa sarebbe accaduto se mi fossi alzato con un elicottero, e cosa sarebbe accaduto se mi fossi servito dell’immagine in movimento, del cinema? Las Vegas è già un alias dell’architettura più iconica…