Introduzione. Empathy.

«I work in a public library». Sono occasioni perfette per confrontarsi sul mondo della letteratura: avere uno o più libri con sé da sfogliare insieme a qualcuno. Da passare di mano in mano. Lasciare che l’altro si concentri per un momento, senza che nessuno parli – fidarsi che sia il libro a parlare. È un modo di presentarsi al prossimo, scegliere tra tutte la faccia del lettore. Una riga sottolineata a matita ci può dire molto su una persona. Ma non è questo il caso. In questa storia è l’indice a parlare e non per me, ma per il paese in cui vivo. Davanti, una bibliotecaria del Texas. Ci divertiamo a confrontare le prospettive, ma presto ci rendiamo conto che non è un gioco, che ciascuna fa luce sui problemi dell’altra. Mi chiede quali classici americani amiamo in Italia. È una domanda difficile, forse inutile. Però un libro, per qualche motivo, mi salta in mente: Il Giovane Holden. Lei non conosce l’italiano, ma una cosa la capisce: Holden non dovrebbe esserci nel titolo. Così traduco per lei la traduzione che abbiamo scelto in Italia, The ‘young’ Holden. Non ne capisce il motivo. The Catcher in the Rye: mi dice che siccome si legge a scuola, è un libro che gli americani odiano da adolescenti e che riscoprono da adulti. Immagino un professore americano che debba presentare ai suoi studenti J.D. Salinger e uno italiano Alessandro Manzoni. Un poco, invidio l’americano. Almeno da adulto potrebbe non essere così spaventato da un libro da non guardarsi più indietro. Cambio pagina, questa volta pronuncio il titolo in lingua originale: è vero che una parte della critica ce l’ha con To Kill a Mockingbird? Sì, mi dice: Harper Lee è una donna bianca che racconta il dramma degli afroamericani. Per quanto integerrimo, Atticus è comunque un avvocato che concede ai neri la benevolenza del bianco. Secondo alcuni. Credo che quella sia la cornice, ma che sia su Boo che si concentra l’abbraccio empatico di Harper Lee. Boo, il matto. Con l’empatia non si può abbracciare Boo? Alla parola empathy, la bibliotecaria texana sorride. Se una persona ha empatia, ha empatia.

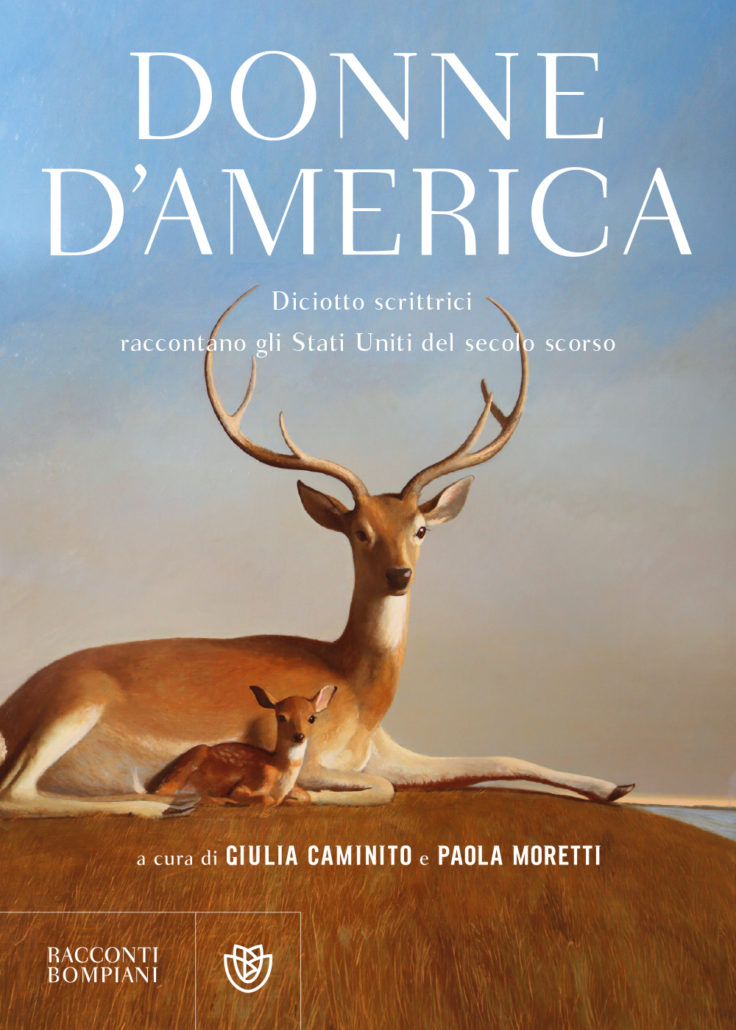

Così a un certo punto credo che entrambi abbiamo bisogno di carta. Ho con me Donne d’America a cura di Giulia Caminito e Paola Moretti per Bompiani (2022). Glielo porgo, dicendole che sono autrici tradotte per la prima volta in Italia. La bibliotecaria sfoglia l’indice in silenzio: Djuana Barnes, Gwendolyn Bennett, Alice Brown, Willa Cather, Kate Chopin, Alice Dunbar Nelson, Susan Glaspell, Rebecca Harding, Zora Neale Hurston, Sarah Orne Jewett, Charlotte Perkins Gilman, Jessie Redmon Fauset, Zitkála-Šá, Sui Sin Far, Virginia Tracy, Edith Wharton, Mary E. Wilkins Freeman, Madeline Yale Wynne. Poi esclama: «Really?» Certo, non ci facciamo una bella figura. «For the first time?» Mi correggo: «Insomma non sono state tradotte proprio tutte tutte per la prima volta, ma questo è un libro importante». E lo penso davvero. «Peccato ve le siate perse fino a ora». Anche lei lo pensa davvero. Vorrei spiare dalla sua biblioteca pubblica le autrici in lingua originale e leggere quali frasi i lettori abbiano sottolineato a matita.

Donne d’America. Self-made writers.

Donne d’America copre un periodo che va dalla nascita di Rebecca Harding a Washington, il 24 giugno 1831, alla morte di Djuana Barnes a New York, il 18 giugno 1982. Due secoli di letteratura negli Stati Uniti, che possiamo collocare sulla linea del tempo grazie a Una cronologia storica e letteraria americana in chiusura del volume, assieme alle schede biografiche delle autrici raccolte. «Letteratura come vita»: è l’equazione con cui è possibile leggere gran parte della narrativa americana, formula che aiuta anche a leggere un lavoro che mira a riscoprirne il ruolo avuto dalle donne. E non è solo un tocco di stile che ogni scheda biografica si chiuda con la descrizione di un ritratto o di una fotografia tentato dalle curatrici, per restituire non solo la voce, le parole; ma i volti. Ciò che emerge da queste storie è che spesso l’oblio è stato postumo: scrittrici che ebbero successo in vita, poi dimenticate. O cancellate. La curatela di Caminito e Moretti è capillare: per ciascuna autrice ci viene proposto un solo racconto, estrapolato molte volte da una produzione ricchissima. Pensiamo solo al caso di Mary E. Wilkins Freeman: «Lavorava più di dieci ore al giorno, e scrisse quindici volumi di racconti, cinquanta racconti singoli, quattordici romanzi, tre volumi di poesie, tre opere teatrali, otto libri per bambini e saggi in prosa» (p. 361). Così come il lavoro di traduzione, dove Moretti è affiancata da Amanda Rosso: il più delle volte le traduttrici non avevano modo di confrontarsi con altre edizioni italiane, hanno dovuto attraversare diciotto scrittrici, diciotto linguaggi differenti e la mutazione di una lingua che attraversa due secoli.

Per molto tempo, ha stagnato nella critica la ricostruzione teorizzata da F.O. Matthiessen di una «American Renaissance», che vedeva nel trascendentalismo di Ralph Waldo Emerson e soprattutto nella poesia di Walt Whitman e negli scritti di Henry David Thoreau la nascita di una letteratura nazionale, emancipata da quella europea. Un battesimo al maschile. A cui seguirebbe un periodo di assopimento fino circa agli anni Venti, con una nuova grande stagione per la narrativa americana, scossa da F. Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway. «E intanto le donne?» È la domanda che ci pongono, e a cui rispondono, le curatrici del volume. Scrittrici come Sarah Orne Jewett, Mary Wilkins Freeman, Kate Chopin o Willa Cather sono state rimpicciolite a lungo nella cornice del «local color», o regionalismo (Paola Nardi, 2017); a una scrittura da stato in luogo.

Oggi chi potrebbe davvero sostenere la tesi di Matthiessen, ignorando il contributo di una voce come quella di Emily Dickinson alla poesia americana? Accanto a questi recuperi però c’è ancora un intero mondo di carta sommerso, che fatica a riemergere; ma che ha tutta la forza di un fossile vivo. La critica femminista ha evidenziato l’importanza di una slave-narrative elaborata dalle donne, ponendo per esempio Vita di una ragazza schiava. Raccontata da lei medesima diHarriet Jacobs accanto alle autobiografie di Frederick Douglass. O ancora, che alla scrittura di denuncia da parte dei nativi americani, hanno contribuito anche scrittrici come Zitkála-Šá, che racconterà la propria esperienza autobiografica di costrizione in una scuola di bianchi missionari in I giorni di scuola di una giovane nativa americana, di cui è possibile leggere una parte nel volume. Caminito e Moretti propongono anche gli esempi delle scritture di Alice Dunbar Nelson, Jessie Redmon Fauset, Zora Neale Hurston o Gwendolyn Bennett, che hanno contribuito alla lotta di emancipazione nera e a quella spinta che porterà al Rinascimento di Harlem. Oppure di Sui Sin Far, che con La signora Spring Fragrance indaga le vite della comunità cinese emigrata negli Stati Uniti. È lo specchio di una scrittura collettiva che accoglie il multiculturalismo americano.

Proprio il periodo a cavallo tra i due secoli poi, giudicato silente da una parte della critica, è all’opposto abitato da una vitalità da parte delle voci delle donne, come hanno cominciato a dimostrare alcune studiose (Elizabeth Ammons, 1993; Elaine Showalter, 2009). Sfogliando il volume, ci si rende subito conto di questa concentrazione. E non è un caso. È solo negli Stati Uniti, tra Ottocento e Novecento, che quella della scrittura si trasforma a tutti gli effetti in una professione, quando il mercato editoriale cioè si organizza in una forma reticolare in modo che la produzione di uno scrittore possa essere accolta da una rete formata da editors, riviste e agenzie letterarie, tutti nodi in relazione tra loro. Gli scrittori partecipano così al mito dell’individuo che si fa da sé, trasformandosi in self-made writers, di cui Jack London è l’esempio più iconico del periodo. E se la produzione non si deve fermare mai, ecco che il racconto breve trova negli Stati Uniti una fioritura speciale e il mondo delle riviste esplode.

Donne d’America non ci propone solo delle scrittrici, ma delle scrittrici di professione. Charlotte Perkins Gilman sostenne che l’emancipazione femminile sarebbe dovuta passare soprattutto da una emancipazione economica, in La donna e l’economia sociale (1898). Qualche decennio prima, in Woman in the Nineteenth Century (1845) Margaret Fuller denunciava la condizione della donna che cercasse una emancipazione attraverso il proprio lavoro intellettuale, considerata dalla società come «manly woman». Quella della scrittura professionale è una delle vie intraprese. È un aspetto su cui vorrei insistere in questa sede così da unire una literary economics alla literary history, che è forse la peculiarità della letteratura statunitense: che siano autori o autrici, la scrittura è lavoro. Ci sono casi evidenti: Harriet Beecher Stowe sarà una autrice best-seller con Uncle Tom’s Cabin (1852). È con The Age of Innocence che Edith Wharton vincerà il Premio Pulitzer (1921), creato solo qualche anno prima (1917). Dalle biografie delle autrici raccolte nel volume, però, capiamo che non si può guardare alla letteratura americana lasciando al margine l’idea di una scrittura come una professione e insieme non cominciando a considerare il racconto breve come un prodotto eccellente e specifico di quel mercato in ascesa.

Anche se Vita nelle ferriere sarà pubblicato in forma anonima sull’«Atlantic Monthly», il racconto fece notare al pubblico dei lettori il talento dell’autrice: così Rebecca Harding continuerà a pubblicare centinaia di racconti su rivista, e quasi tutti sul «Peterson’s Magazine». Si è già citato il ritmo di lavoro di Mary E. Wilkins Freeman, che peraltro era dovuto alla tirannia di un marito alcolizzato da mantenere. Ma c’è un altro episodio che colpisce, quando l’autrice è ancora adolescente e la famiglia si trova economicamente a pezzi, perché è una prova ulteriore che vede nella scrittura professionale una possibilità di riscatto: «In quel periodo Mary vendette la sua prima opera, una poesia per bambini intitolata The Beggar King, per aiutare economicamente la famiglia». Anche di Kate Chopin si contano oltre cento racconti pubblicati su riviste. Charlotte Perkins Gilman dirigeva la rivista «The Forerunner». Willa Cather era nella redazione del «McClure’s Magazine» e vinse il Premio Pulitzer (1923). Susan Glaspel si occupava di cronaca nera su «The Des Moines Daily News» e pubblicò racconti su riviste come «Harper’s» e «The Ladies’ Home Journal». Un suo romanzo, The Glory of the Conquered (1909) diventò un best-seller per il «New York Times». L’opportunità offerta dalla rete delle riviste è colta anche dalle lotte delle minoranze. Zitkála-Šá era editor per l’«American Indian Magazine» e Jessie Redmon Fauset per «The Crisis» della National Association for the Advancement of Colored People. Donne d’America ci restituisce i ritratti di alcune self-made women che riuscirono a vivere della propria scrittura e, attraverso l’equazione letteratura come vita, a mettere uno specchio davanti a uno specchio. Il lavoro dei self-made writers è un polo elettrico: lo scrittore modella il testo e il testo mercificato modella lo scrittore come individuo di successo. Il self-made writer è uno scrittore di professione solo se il testo riuscirà ad assicurargli una buona entrata e il testo, il cui contenuto è la vita stessa dello scrittore, ne diventerà un exemplum di carta. Donne d’America ci dimostra che non ha funzionato solo con Jack London, F. Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway.

Piccola bibliografia

Ammons E. (1993), Conflicting Stories: American Women Writers at the Turn Into the Twentieth Century, Oxford University Press, New York.

Nardi P. (2017), Donne eccezionali: la narrativa femminile tra Ottocento e Novecento, in Iuli C., Loreto P. (a cura di), La letteratura degli Stati Uniti. Dal Rinascimento americano ai nostri giorni, Carocci, Roma.

Showalter E. (2009), A Jury of Her Peers: American Women Writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx, Vintage Books, New York.

Donne d’America. Diciotto scrittrici ricordano gli Stati Uniti del secolo scorso, a c. di Giulia Caminito e Paola Moretti, Milano, Bompiani, 2022, 408 pp., € 20.