In un mondo affascinato dalla propria stessa distruzione, è fin troppo facile trovare nei cinema, nelle librerie e nelle piattaforme videoludiche storie di realtà cupe, di società opprimenti e di futuri incerti.

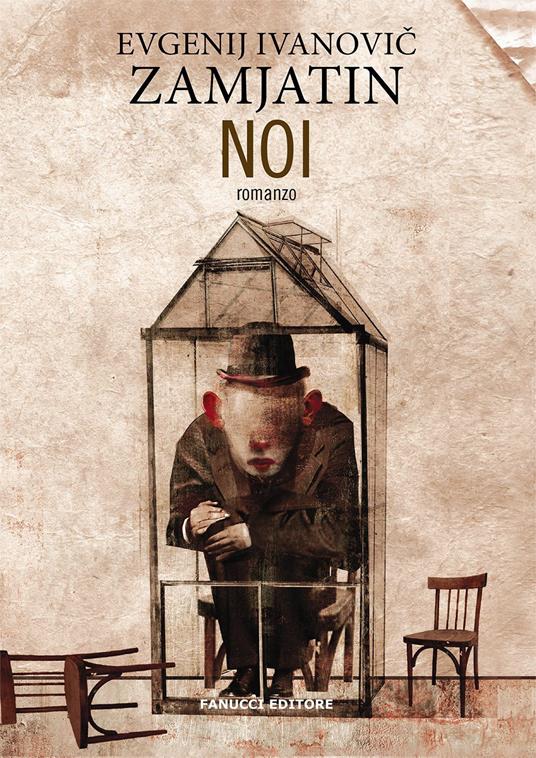

Andare a indagare le radici di questo filone narrativo può portare a delle scoperte interessanti, come accade nel caso di Noi, romanzo scritto tra il 1919 e il 1921 dall’autore russo Evegnij Zamjatin, recentemente ristampato da Fanucci. Cura, prefazione e traduzione sono di Alessandro Cifariello, e in appendice si trova una recensione di George Orwell.

Proprio l’opera più nota di Orwell, 1984, ritorna costantemente in mente a chi legga oggi Zamjatin. In Noi, in un futuro distante – la storia è ambientata mille anni dopo la nostra era – la razza umana è organizzata sotto lo Stato Unico, un regime totalitario nel quale l’individualità è repressa e limitata. Il regime è retto dal Benefattore, un amministratore supremo rieletto ogni anno all’unanimità, e controllato dalla polizia politica dei Custodi.

I cittadini vivono e lavorano in edifici di vetro, sempre visibili gli uni agli altri, in un’enorme città circondata da un muro gigantesco che la separa dal selvaggio mondo circostante. Le giornate sono scandite rigidamente, e ogni attività si svolge a un orario preciso: l’alzata mattutina, le uscite per andare a lavorare, le passeggiate, tutto è organizzato secondo schedari precisi che stabiliscono addirittura il numero di movimenti masticatori per ogni pasto. Sono concesse solo due ore di “tempo personale” al giorno, momenti nei quali è permesso calare le tende nel proprio appartamento e dedicarsi ad attività a propria scelta. Le analogie con 1984 sono evidenti: il Benefattore e il Grande Fratello, la visibilità dei palazzi di vetro e il controllo delle telecamere domestiche, la rigida organizzazione di ogni aspetto della vita umana. Eppure diverse peculiarità distinguono il modello distopico di Noi da quello di 1984, rendendo il primo, per certi aspetti, ancora più inquietante del secondo.

Nel romanzo di Zamjatin ogni individuo è contrassegnato non da un nome ma da una matricola: l’iniziale è una consonante per gli uomini, mentre è una vocale per le donne. Il protagonista, un ingegnere incaricato di costruire un razzo che porti la civiltà su altri pianeti, si chiama D-503; la donna di cui si innamora – e che nella intricata trama si rivelerà una terrorista intenzionata a sovvertire il regime – invece, è I-330. I due sono attratti l’uno dall’altra, ma il sentimento amoroso per come lo intendiamo oggi è vietato: non può esistere l’idea di legame univoco con l’altra persona, e la gelosia è vista come un’imposizione irrazionale (esemplificata dalla figura di O-90, una donna infatuata del protagonista). Anche l’autonomia del proprio corpo è mal vista, e l’attività sessuale è regolamentata secondo un sistema di “prenotazione” che permette di selezionare il partner mediante delle cedole rosa.

Questa mancanza di romanticismo non è l’unico elemento inquietante del mondo di D-503. A ben vedere, qualsiasi tipo di sentimento è proibito, ed è proprio da questo elemento che può partire un discorso sulla commistione tra riflessione politica e capacità espressiva che caratterizza questo romanzo.

Più che la trama, infatti, a sostenere Noi è un discorso politico continuo e intenso, una riflessione che Zamjatin conduce sulla società e sul suo rapporto con la razionalità. Il romanzo ebbe grossi problemi di pubblicazione in patria (se si esclude una pubblicazione pirata cecoslovacca nel 1927, il testo verrà pubblicato in russo soltanto nel 1988), ed ebbe guai proprio per le sue tesi sociologiche, che venivano viste come ambigue nei confronti del comunismo.

Ma, come nota Orwell nella recensione del 1946, la critica al totalitarismo condotta da Zamjatin ha un respiro più ampio, e non può essere diretta al comunismo degli anni Venti, che ancora non aveva conosciuto le purghe staliniane e le derive più estreme del controllo statale.

Probabilmente Noi venne percepito – e osteggiato – non tanto come un attacco all’Unione Sovietica, quanto piuttosto come un’opera pericolosa per la sua idea di fondo: immaginare che cosa possa accadere a una società che si fondi esclusivamente sulla logica, estremizzando la pulsione all’ottimizzazione e alla razionalizzazione che sono il nucleo della civiltà industriale, era una scelta che poteva mettere in discussione qualsiasi governo di inizio Novecento (e non solo). Noi è dunque «uno studio del Meccanismo», come sostiene sempre Orwell, un’analisi che discute «il genio che l’uomo ha fatto uscire sconsideratamente dalla lampada e non può rimettere al suo posto»: la ragione assoluta che schiaccia la vita e lo spirito.

Naturalmente, un’umanità dominata esclusivamente dalla logica è un sogno – o un incubo – particolarmente presente nella riflessione sociale e letteraria del XX secolo in tutto l’Occidente. Ma l’interpretazione che Zamjatin dà di quest’idea ha dei connotati propri, risultando un dipinto dai toni rifulgenti, che ferisce per la chiarezza delle sue linee.

D-503 vive con serenità (almeno inizialmente) la sua condizione di ingranaggio umano. È felice di rispettare alla perfezione gli orari, di non conoscere moti dell’animo, di passeggiare nelle file ordinate con i propri conoscenti, all’ora stabilita:

Anch’io – per meglio dire noi quattro – siamo una delle innumerevoli onde in questo flusso possente. Alla mia sinistra c’è O-90 (se lo scrivesse uno dei miei irsuti antenati di un millennio addietro – per chiamarla userebbe probabilmente quel ridicolo aggettivo qual è ‘mia’) (p. 41).

D-503 non solo non riesce a comprendere la gelosia, ma decisamente non vuole capirla – così come non vuole avere nulla a che fare con qualsiasi sentimento o pensiero che intacchi «la nostra mancanza di libertà – in altre parole la nostra felicità». (p. 100).

Nel mondo di Noi si deve agire sempre secondo chiarezza, rifiutando tutto ciò che non è matematico e logico. L’anima è letteralmente una malattia, la fantasia è un disturbo che va estirpato con un intervento chirurgico, e tutto ciò che fa deviare la mente dalla norma è un pericolo e un peccato. Si deve tendere solo al bene comune, alla gloria dello Stato Unico tramite l’annullamento di sé, tramite la propria diluizione in una coscienza comune che tutto deve vedere e niente deve sentire. E le eventuali incertezze davanti a questa dottrina sono accuratamente sondate dai Custodi, figure ammantate di un’aura mistica e che fungono da commissari politici e da pastori, quasi come se fossero degli inquisitori.

Non a caso in Noi i richiami alla religione e al cristianesimo sono continui. I cristiani del millennio passato sapevano che l’umanità è «un solo gregge’ e sapevano che l’umiltà è una virtù, e la superbia – un vizio, e che ‘NOI’ ha origine da Dio, e ‘IO’ – dal diavolo» (p. 175); da loro deriva l’esempio per una collettività fusa in un unico scopo. Ma nella nuova era la religione resta sempre un errore superato, e più che pretendere che lo Stato Unico sia ispirato da Dio, le coscienze di Noi credono che non ci sia bisogno di alcuna divinità. C’è necessità però del senso di colpa e di quello mistico, elementi indispensabili per costruire un senso di ineluttabilità nel proprio fondersi con la società.

Un simile senso spirituale si individua in un altro romanzo distopico, L’uomo è forte (1930) di Corrado Alvaro. Secondo l’autore e critico polacco Gustaw Herling-Grudziński, Alvaro ebbe modo di leggere proprio il romanzo di Zamjatin; eppure, anche non avendo certezze in questo senso, le similitudini tra i due testi sono evidenti. Anche in L’uomo è forte troviamo una società totalitaria e oppressiva, dove tutti osservano tutti, e dove gli Inquisitori si aggirano tra la gente per denunciare ogni mancanza verso lo Stato. Tanto Zamjatin quanto Alvaro guardano al Grande Inquisitore, trovando un modo di aggiornare all’epoca contemporanea – o futura – il religioso baratto della libertà con la felicità già ipotizzato da Dostoevskij.

Nel campo della riflessione socio-politica Noi si pone in linea con una tendenza comune ad altre narrazioni della prima metà del Novecento quali lo stesso romanzo di Alvaro, o 1984 di Orwell e Il mondo nuovo di Huxley, proponendo cioè una meditazione sul ruolo dello Stato nella vita dell’individuo. Nell’atto di esprimere questa meditazione, però, Zamjatin esercita un’operazione complessa, sforzando le potenzialità del linguaggio in modo estremo.

L’autore, nel rappresentare il pensiero di un individuo costretto tra gli ingranaggi di una civiltà di pura logica, mette in pratica lo straniamento narrativo postulato da Šklóvskij (come puntualizza Cifariello nella prefazione), descrivendo ogni oggetto non col nome già noto al lettore, ma come se fosse totalmente nuovo, “come se lo vedesse per la prima volta” (p. 21). Zamjatin applica questo meccanismo anche alla sfera emotiva, immaginando come si potrebbero descrivere dei sentimenti senza avere una chiara coscienza della loro natura e specificità. Ed ecco allora che l’attrazione amorosa è comprensibile solo attraverso similitudini fisiche: «È probabile che un pezzo di ferro provi altrettanta gioia nel sottomettersi alla legge – ineluttabile, esatta – per poi attaccarsi alla calamita. O una pietra lanciata in alto, nel breve esitare – per poi ripiombare giù, in terra» (p. 111); e ancora, l’insofferenza va resa con una metafora matematica: «Quella donna provocava in me lo stesso fastidioso effetto di un membro irrazionale irriducibile insinuatosi incidentalmente in un’equazione» (p. 45).

Il difficile rapporto di D-503 con i propri sentimenti è reso anche dal periodare incerto, a volte secco e a volte insicuro, con una sequela di parole troncate a metà e di punti sospensivi usati per dare maggiormente l’idea dei dubbi che attanagliano il protagonista.

A queste elaborazioni si aggiungono altre ricercatezze stilistiche, quali la creazione di neologismi attraverso la fusione di più parole che nella traduzione italiana viene resa tramite l’uso di trattini, come nel caso del cervello che è «un meccanismo accuratamente-regolato-dal-cronometro» (p. 69), o delle «gocce che-stillavano-affilate-dal-lavello» (p. 134) che scandiscono, con il loro suono ripetitivo, un momento di particolare angoscia per il protagonista.

Un’altra tecnica usata dall’autore consiste nell’associazione di certi suoni e immagini a specifici significati. In russo il nome del poeta R-13 ha un suono ricco di fonemi labiali e vibranti, che può richiamare quello di uno scroscio d’acqua – e in effetti R-13 quando parla lancia molta saliva attorno, è quasi una fontana, e ciò gli si addice perché la poesia è datrice di vita, «ogni ‘p’ – è fontana, i ‘poeti’ – sono fontana» (p. 77). Il dottore amico di I-330 invece è «super-acuminato: una lametta sfavillante – pareva il naso, forbici – le labbra» (p. 112) perché visto con diffidenza dal protagonista. La complessità della traduzione di queste sfumature di Noi è illustrata dallo stesso Alessandro Cifariello, in una prefazione che si rivela praticamente propedeutica alla lettura del romanzo, necessaria per comprendere molte delle sottigliezze che si è cercato di salvaguardare nel passaggio dal russo all’italiano.

Questi elementi formali pongono il romanzo in una posizione particolare rispetto alla tradizionale concezione della fantascienza. Nel mondo narrato sono presenti molti elementi di innovazione scientifica rispetto alla nostra realtà, quelli che il critico Darko Suvin in Le metamorfosi della fantascienza ha definito “nova”: le automobili volanti, il vetro super-resistente e versatile, le armi a energia elettrica e così via. Ma i nova non consistono necessariamente in invenzioni tecnologiche, e possono essere anche incarnati da diversità ideologiche o sociali; perciò è particolarmente interessante vedere come le cupe prospettive politiche di Noi vengano non tanto descritte con immagini, quanto manifestate attraverso l’uso di uno stile così complesso, che immerge il lettore in una prospettiva alterata. Suvin ha teorizzato che la fantascienza si basi su uno “straniamento cognitivo”, una forma di riflessione suscitata nel lettore tramite la comparazione tra la propria realtà e quella narrata. In Noi lo straniamento alla Šklóvskij si combina alla perfezione con quello di Suvin, coinvolgendo l’intera sfera dell’esperienza umana e il rapporto intimo tra l’Io, i sentimenti e la razionalità. Leggere il romanzo significa essere dentro la testa di D-503, nel suo tempo allucinato che pretende di essere meraviglioso.

Dunque, limitare Noi alla sola prospettiva storica equivarrebbe a un’ingiustizia verso Zamjatin. Il romanzo non vuole essere e non è un’allegoria del totalitarismo. L’autore ha certo aspirato a rappresentare un mondo angosciante e opprimente, ma ha soprattutto tentato di immergervi il lettore, di far “sentire” quella stessa fatica che D-503 prova nel descrivere sé stesso, avanzando con difficoltà tra le asperità di un animo schiacciato da un’oppressione di cui non riesce neanche a intuire i confini. È un esperimento narrativo, uno strumento per inoltrarsi in maniera crudelmente profonda in un universo cupo e verosimile, forse anche più efficace di altri equivalenti maggiormente noti come 1984. E proprio per questo Noi, nonostante i suoi quasi cento anni,si rivela una lettura vitale, moderna e raffinata, capace di fare scuola anche nella fantascienza contemporanea.

Evgenij Zamjatin, Noi, trad. A. Cifariello, Fanucci, Roma 2021, 300 pp. 10,00€

Immagine di copertina: Fortunato Depero, New York, 1930.