Questo testo compare nel catalogo della mostra Mario Giacomelli. Terre scritte edito da Silvana Editoriale. La mostra è a cura di Corrado Benigni e Mauro Zanchi in collaborazione con l’archivio Mario Giacomelli di Sassoferrato, è stata realizzata dalla Fondazione MIA e sarà aperta al Complesso Monumentale di Astino (Bergamo) dal 22 aprile al 31 luglio.

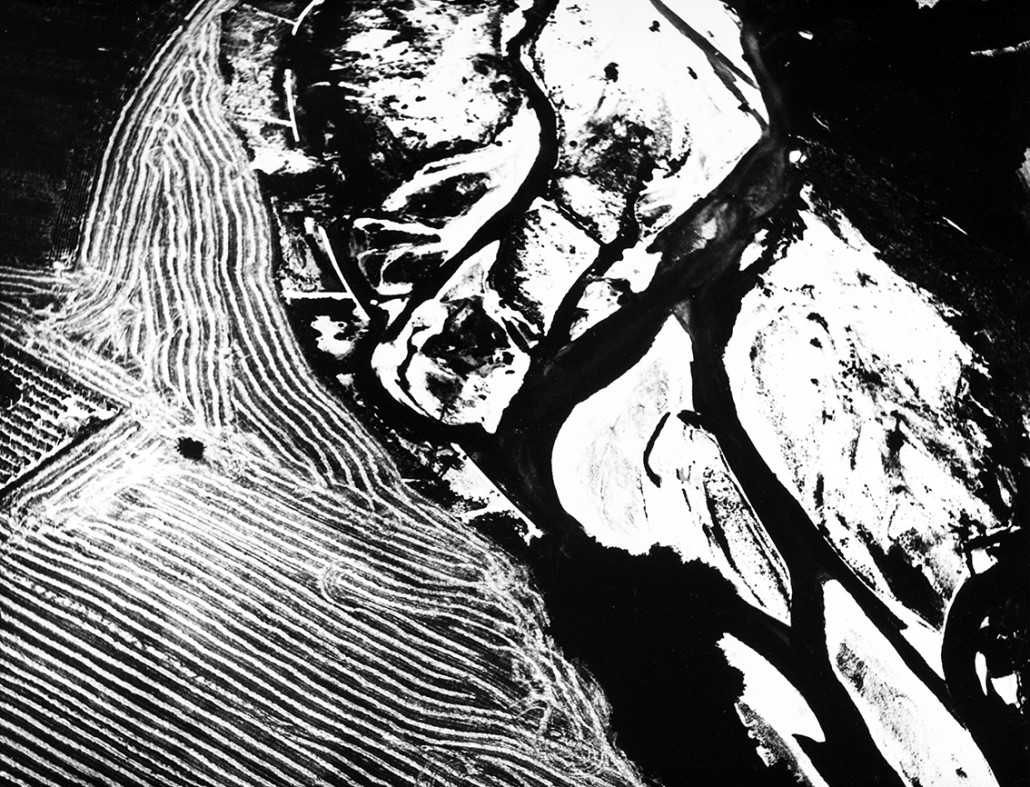

Attorno al 1955 Giacomelli inizia a incidere la neve sulla terra con linee e solchi[1]. Poi fotografa dall’alto, prima da colline e successivamente dall’aereo. Via via – per aprire ulteriormente la sua ricerca e per accogliere anche altre componenti che stanno al confine tra casualità e controllo – chiede ai contadini di arare i campi sempre con linee e segni diversi, con uno strumento discissore, che rompe lo strato superficiale del terreno e pratica solchi. Anche con i trattori[2] vengono riprodotti segni, a metà tra tracce lasciate al caso e disegni pensati dal suo desiderio di creare composizioni essenziali, scarne e grafiche, direttamente sulla terra[3]. Le sue verifiche sul paesaggio evolveranno nel tempo, così che gli interventi fisici sulla pelle dei campi daranno vita a diverse serie di Paesaggi: Memorie di una realtà, Metamorfosi della terra, La terra che muore (o Storie di terra), Presa di coscienza sulla natura. Circa un decennio prima degli artisti americani Dennis Oppenheim, Michael Heizer e Robert Smithson, che cominciano a intervenire direttamente sulla natura e realizzano opere effimere, Giacomelli individua nel territorio rurale la sua area operativa, utilizzando il medium della fotografia per documentare il suo processo concettuale, espresso attraverso i solchi tracciati nei campi e le mutazioni annuali delle terre tra semine e raccolti. L’artista marchigiano trasfigura però nella camera oscura le sue visioni dall’alto, agisce come un alchimista tra le opere al nero e al bianco, cercando di cogliere sulla carta i messaggi di luce sussurrati dalla terra, la qualità magica dell’immagine. La sua poetica si svolge entro una topografia spirituale, permeata di un animismo agrario. Per vent’anni utilizza la materia terragna del paesaggio: punta contemporaneamente sia al risultato grafico sia alla realizzazione di un’esperienza esemplare legata alle radici contadine, con richiami pure a temi ecologici, che contrappone all’urbanesimo esasperato della società contemporanea. Per lui le terre millenarie seguono con lentezza il loro destino che contempla l’eternità. Nel corso del tempo innumerevoli generazioni hanno lasciato segni e lavorato i campi, come se sentissero che dimenticare la terra – e soprattutto come arare e curare il terreno – significasse dimenticare le proprie radici e se stessi:

Apposta parlo di segni. Li potrei fare anche sulla carta, nel mare, ma sarebbero tutti voluti, quindi tutti falsi. A me interessano i segni che fa l’uomo senza saperlo, ma senza far morire la terra. Solo allora hanno un significato per me, diventano emozione. In fondo, fotografare è come scrivere: il paesaggio è pieno di segni, di simboli, di ferite, di cose nascoste. È un linguaggio sconosciuto che si comincia a leggere, a conoscere nel momento in cui si comincia ad amarlo, a fotografarlo. Così il segno viene a essere voce: chiarisce a me certe cose, per altri invece rimane una macchia[4].

Giacomelli sente che il senso profondo dell’agricoltura è la coltivazione e la perfezione degli esseri umani. Provenendo da una tradizione contadina ha una profonda vocazione a far parlare la terra dei suoi avi. Amplifica le parole dei sepolti attraverso una scrittura segnica, fatta di solchi. In queste azioni traduce la voce delle terre, le loro metamorfosi nel tempo sullo stesso spazio; sperimenta ogni volta una visione inedita, perfettamente in continuità con le immagini che aveva creato prima e quelle che sarebbero venute dopo. Nelle sue ricognizioni aeree sui paesaggi entrano anche i voli degli uccelli, richiamati dalle zolle arate dove sono affiorati lombrichi, i greggi delle pecore al pascolo sulle colline e nei campi, gli spostamenti silenziosi delle ombre nel corso del giorno, l’azione del vento sui raccolti o sull’erba. Le prime fotografie aeree sono state scattate durante il viaggio di ritorno in Italia da Bilbao, sorvolando la Spagna e la Francia, a grande distanza da terra, a circa novemila metri di altezza. Giacomelli racconta che sono nate in un momento difficile, mentre l’aereo era sballottato dalle correnti d’aria:

Quel viaggio mi ha dato l’idea del paesaggio dall’alto. Non l’avrei fatto perché sapevo che con un duecentesimo non era possibile. Quando è arrivato il momento di mangiare ci hanno detto di allacciare le cinture perché stavamo entrando in un temporale e l’aereo veniva sbattuto di qua e di là. Io ho avuto paura e ho tirato fuori la macchina per fotografare, così non avrei pensato alla possibilità di cadere: ho fotografato per paura di cadere. Solo per quello, altrimenti non ci avrei neanche pensato. La mia macchina non era adatta. […] Le ho fatte con la mia macchina, perché in aereo sembra di stare fermi quando si guarda giù; ho scattato a un duecentesimo e ho fatto queste foto, che avrebbero dovuto essere mosse ma data la grande distanza da terra risultano ferme[5].

Le successive serie di paesaggi dall’alto sono scattate da piper, perché Giacomelli vuole restituire un territorio con un alto livello di ricerca grafica, come se questi segni sui campi arati nelle colline marchigiane possano essere interpretati come messaggi inviati direttamente da una divinità femminile contadina, primordiale, delusa dagli uomini che hanno abbandonato[6] le terre al loro destino per andare nelle città, ma ancora fiduciosa del loro ritorno alle proprie radici:

La foto dall’alto nasce perché il contadino ha lasciato la terra. Il paesaggio vero nasce nel momento in cui ho capito che la terra era la grande Madre, non solo mia, ma di tutti noi. Una grande Madre con le braccia aperte, sempre calda, sempre pronta ad abbracciarci. Il contadino riponeva tutte le sue speranze in questa terra e questo per me era importante. Guardando le mani del contadino e la terra che lui lavorava, mi accorgevo che erano fatte della stessa materia, con gli stessi segni. Non ha la pelle liscia come la mia, il contadino: è ruvida come la terra; questi segni che vedi qui, queste venature, sono le venature che ha la terra; i fossi dove si fa passare l’acqua per me sono le vene della terra. La terra vive. Per questo dico che è la grande Madre. […] Se non fosse per i primi uomini che l’hanno lavorata, la terra non ci sarebbe più, sarebbe già partita da tempo, con le acque, con le piogge e i diluvi; è l’uomo, con il suo lavoro, che è riuscito a contenerla, a mantenerla, a tenerla chiusa, stretta nei suoi argini, nelle fossettine che fanno scorrere l’acqua perché non porti via la terra. Quindi adesso cerco i segni nella terra, cerco la materia e i segni, come può fare un incisore[7].

Anche quando Giacomelli fotografa i paesaggi dalla cima delle colline cerca di vederli come forme verticali, che vanno verso il cielo, pure quando lo scatto ha uno svolgimento osservato su un piano orizzontale: «il fatto che vada verso il cielo per me significa la spiritualità che è rimasta nella terra»[8]. L’artista presenta anche gli stessi luoghi ripresi in momenti diversi dell’anno, anche a distanza di anni, per documentare il cambiamento, cercando di rendere visibile la scrittura misteriosa della terra entro le infinite varianti di uno stesso soggetto o di un medesimo tema. Narra così per immagini la voce della natura che cambia, il movimento segnico della metamorfosi. Interpreta e legge la terra per trovare corrispondenze col suo pensiero sulla natura e sulla trasformazione delle cose: nello scorrere delle stagioni annota come cambiano i disegni della terra nella presa di coscienza sulla natura. Con i suoi scatti verifica i segni della mietitura, i mucchi tagliati e disposti come pecorelle, i tracciati degli aratri, le linee e le rughe dei campi, le tracce degli eventi meteorologici sulle terre. E poi interviene sulla terra, direttamente con le proprie mani o con l’aiuto dei contadini, prima di scattare le fotografie, perché l’atto di modificare il paesaggio e la natura lo fa sentire potente come una divinità, oltre ogni segno lasciato dal caso:

È stato importante intervenire sulla terra, prima di scattare, perché modificando la natura ci si sente come un Dio, ci si sente potenti; c’è una carica diversa, non è facile spiegarlo. Il paesaggio è tutto tuo, l’hai creato tu, insomma, invece in realtà l’ha fatto il caso, il contadino, ma lui non lo sa[9].

Giacomelli ha un’estrazione contadina e conosce in ogni suo aspetto i ritmi che scandiscono la vita in campagna, la ciclicità stagionale, il lavoro della civiltà legata alla terra, i profondi legami e le usanze tramandate da una generazione all’altra. Le terre che documenta sono permeate di queste verità, miste ai suoi ricordi dell’infanzia, e di un sapere che arretra ancora più indietro nel tempo, fino alla mitologia primordiale. Queste prese di coscienza del paesaggio non sono solo prolifici esercizi dello sguardo e nemmeno solo proiezioni formali, nel confronto con le sperimentazioni dell’arte di quegli anni, bensì testimonianze di intuizioni legate al rapporto diretto, in prima persona, tra uomo e terra, tra pensiero individuale e il mistero oggettivo della natura. E questo si può a ben ragione considerare un approccio che precorre la ricerca degli artisti americani sul territorio, prima della Land art, che, come è noto, inizia attorno al 1968. In linea coerente con i paesaggi, tra il 1967 e il 1969, realizza una serie di fotografie che ha come soggetto naturale le sezioni dei tronchi d’albero. Anche questi scatti paiono ricognizioni dal cielo, visioni su altri pianeti, su microcosmi, per indagare la complessa semplicità delle forme reali, vere e che l’esperienza riconosce subito, ma che la fantasia e l’immaginazione può interpretare come se richiamassero altre immagini e altre forme; da una parte volti, corpi, cose del mondo, e dall’altra flussi, campi magnetici, onde di energia, forme astratte:

Che cosa vuol dire fotografare? Che tu vedi una cosa che non vedono gli altri. […] Diverse persone nello stesso luogo fanno foto diverse, perché uno vede una cosa, che è più importante per lui, e un altro ne vede un’altra[10].

La propensione di Giacomelli all’approccio astratto è una via per vedere la realtà con una “seconda vista”, già posseduta milioni di anni fa dagli uomini primitivi, che percepivano la natura come un caos ostile, e che volendo approdare a una tranquillità interiore si rivolgevano all’astrazione come a una via efficace per alleviare gli shock provocati dal disordine del mondo. Le fotografie di Giacomelli testimoniano ogni suo “risveglio animista”, inteso come via per rappresentare le qualità divine della terra o per evocare il flusso primario del mondo, nel suo intimo e sottile rapporto tra visibilità e invisibilità: coniugano empatia e astrazione. In camera oscura Giacomelli trasfigura i suoi scatti, agisce sui toni neri e bianchi, cerca nuove visioni, messaggi di luce, una comunione col mondo spirituale contadino, una trascendenza, per trovare un legame profondo col flusso vitalistico, scavando nel nucleo immanente della natura.

[1] «Era il 1954-55 quando ho cominciato. La Land Art! Sembra che gli Americani inventino tutto e poi vengono gli altri, dopo, sono bravi per certe cose, ma… Un inverno aveva nevicato, e abbiamo creato delle righe, dei segni nel paesaggio. La Land Art! Mi piacerebbe vedere quando è stata inventata secondo loro. Io faccio l’esempio del 1955, ho due foto, una che mi piace moltissimo» (citazione in Giorgio Gabriele Negri, Mario Giacomelli. Storie di terra, Milano 1992, p. 90).

[2] «Mi ricordo che una volta abbiamo scelto il luogo – mia figlia Rita era piccola ancora – e le ho detto: “Guarda, ci sono già due segni fatti dal contadino attorno all’albero. Vengo su con te, parliamo con il contadino e gli diciamo che deve farne degli altri, girando con il trattore prima da questa parte poi da quella. Tu vai con lui perché può non capire”. E le facevo vedere la carta su cui prima avevo disegnato quello che volevo: “Vedi, qui c’è il nero: noi dobbiamo lavorare per ottenere questo nero, quindi vieni giù con il trattore, e qui, dove c’è questo segno, ne fai aggiungere altri. Dopo giri intorno all’albero, ne fai altri qui, qui e qui. Poi per ritornar su, passi da questo posto e così fai un’altra riga» (Op. cit., 1992, p. 90).

[3] A differenza dei disegni figurativi presenti sulle terre di Nazca, in Perù, Giacomelli incide i campi e le colline con segni primitivi di matrice geometrica e astratta: «Io ho più affinità con l’informale e l’astratto. Per questo, anche, credo che le mie foto siano diventate via via più astratte. Quando dipingevo ero un materico, informale e astratto al contempo, vicino all’arte povera. […] Guardando le opere di Burri io sento fortemente il paesaggio, come forza, come idea di partenza, per lui come per me» (Op. cit., 1992, p. 94).

[4] Op. cit., 1992, p. 68.

[5] Mario Giacomelli. La mia vita intera, a cura di Simona Guerra, Milano 2008, p.57.

[6] «Sulla terra c’è il contadino, che pianta le patate, e che non sa che quello che lui fa è per me un segno, che a me dà un’emozione diversa. Le rughe della terra e della pelle mi insegnano delle cose che non conoscevo, che il contadino non può conoscere, che quello che guida l’aereo non può sapere. Come se qualcuno illuminasse le cose magicamente. I neri nascondono, i bianchi mettono in evidenza certe forme, quello che si viene a creare sulla pellicola è un mondo diverso, certi paesaggi diventano come merletti ricamati. Se il contadino che ha abbandonato quella casa sapesse com’era bella la sua terra, vista così, forse non l’avrebbe abbandonata» (cit. in. Frank Horvat, Entre Vues, Editions Nathan Images, Paris 1990).

[7] Op. cit., 2008, pp.58-60.

[8] Op. cit., 2008, p.60.

[9] Op. cit., 2008, pp. 65-66.

[10] Op. cit., 2008, p. 121.

Le foto riprodotte in questo articolo:

- in copertina: Presa di coscienza sulla natura (anni 1976-80), Gelatin Silver Print, cm 30,3 x 40,3, Courtesy Archivio Mario Giacomelli – Rita Giacomelli;

- Presa di coscienza sulla natura (fine anni ’80-’90);

- Presa di coscienza sulla natura (1976-90);

- Paesaggio (1979), da Storie di terra, stampa alla gelatina bromuro d’argento, 39,5 x 30 cm (scansionata colore).