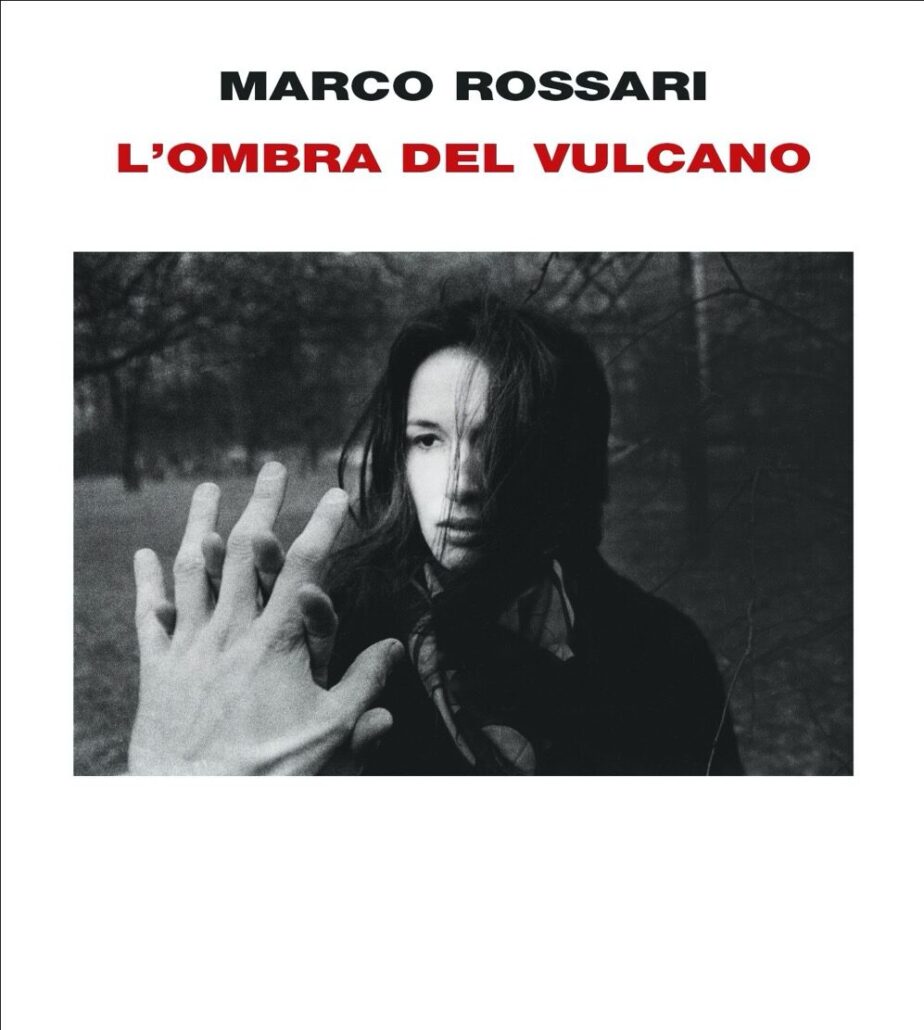

In attesa della cerimonia di premiazione della XLedizione del Premio Narrativa Bergamo, che si terrà sabato 27 aprile alle ore 18 al Teatro alle Grazie di Viale Papa Giovanni XXIII, proponiamo delle brevi interviste con i cinque autori finalisti. Cominciamo con Marco Rossari, in cinquina L’ombra del vulcano (Einaudi 2023).

L’ombra del vulcano racconta una storia d’amore, di epifania letteraria, di perdizione e abbrutimento sulle orme del Console di Malcolm Lowry. Già in Nel cuore della notte avevi raccontato la vicenda di un uomo che abbandona tutto e si perde dopo la fine di una relazione. La disperazione e la dissipazione appaiono tra le cifre predilette della tua scrittura: perché la narrazione di questa condizione esistenziale ti risulta così congeniale?

Ho scritto anche uno zibaldone isterico come L’unico scrittore buono è quello morto e un romanzone vonnegutiano come Le cento vite di Nemesio. Allora mi chiedevano come mai scrivere cose buffe mi risultasse tanto congeniale – e in fondo, si sa, tragedia e umorismo si tengono a braccetto. Non so, non è accaduto niente di specifico nella mia vita. A un certo punto mi è venuta voglia di raccontare la coppia, l’amore, lo smarrimento dei sentimenti da un punto di vista più maturo, e di volerlo fare con una scrittura nuova, che respirasse in modo diverso. Mi piace la prosa calda, erotica in senso lato, e la trovo non solo nel sesso ma anche nella disperazione e nella depressione. Come dire: la scrittura sale. A un certo punto, prima di questi ultimi libri, mi sembrava di dovere stemperare forzosamente tutto con un motto, una battutina. E invece sentivo il richiamo fortissimo di certi scrittori incendiati, di una prosa che va da Curzio Malaparte ad Antonio Moresco, passando – che so – anche per le lettere di Marina Cvetaeva. E tutta questa cosa si è tradotta in questi due romanzi, che in fondo parlano di sprofondamenti, inabissamenti, vertigini (dammi tre parole, intonava un motivetto leggero: eccole). Ma volevo anche che fosse una cosa dolce, e in un certo senso – nelle chat erotiche di Nel cuore della notte e nel Piccolo Console dell’Ombra del vulcano – ho cercato di fare entrare l’umorismo in modo diverso, più laterale, come contrappunto a volte acido e a volte rasserenante.

La traduzione di Sotto il vulcano offre al protagonista una traccia per comprendere ed esplorare la propria sofferenza sentimentale, l’inizio di una nuova vita solitaria. Ma Sotto il vulcano agisce già da prima, da quando ha suggerito il nome dell’amico Piccolo Console, e permette di capire che possono esistere attimi di felicità e di umana condivisione anche quando ci si sente persi e sprofondati nel proprio dolore. Si potrebbe dire che L’ombra del vulcano tradisce una fiducia sconfinata nei poteri della letteratura (che peraltro è un altro tema ricorrente nei tuoi libri): è così?

Io non so più cosa sia la mia esistenza al di fuori della letteratura: nella mia mente sono troppo intrecciate. Mi muovo in quello spazio. Penso di continuo attraverso i libri: con la traduzione di Sotto il vulcano il fatto è stato così eclatante che non potevo non scriverne. Il potere della letteratura è un fantastico potere di irrealtà: irrealtà concreta, con un effetto tangibile. L’altro giorno chiacchieravo con un amico che scrive, pur facendo altro di mestiere, e mi diceva di quanto era consolante per lui lavorare a un nuovo romanzo: avere quell’angolo, quella stanza tutta per sé (per allargare il motto woolfiano), quel progetto in un angolo della testa che lo aiutava in un periodo difficile. Quindi è un piccolo potere prezioso, ma è anche uno specchio deformante, ma è anche una lente di ingrandimento. È un nonnulla e un nontutto. Un libro è una tigre di carta? Forse. La letteratura è semplicemente là, come un doppio della vita, ma oggi forse il vero doppio letterario per la gente è la rete: che è finzione, personaggio, alterazione, eccetera. Soprattutto eccetera.

Il romanzo è costruito per brevi blocchi narrativi concatenati tra loro secondo un principio di montaggio giustappositivo e non di consequenzialità temporale. In alcuni passaggi si ha l’impressione che l’urgenza della voce (e della scrittura che la veicola) abbia prevalso sulla costruzione dell’intreccio. In questo senso, potremmo considerare la frammentazione del tessuto diegetico come un correlativo formale della disgregazione della vita del narratore-protagonista, come espressione testuale dell’impossibilità di raccontare la fine di un amore assecondando una traiettoria ordinata e lineare?

Vorrei tanto dirti che era esattamente la mia idea, e forse in qualche modo lo è diventata. In realtà il libro è nato con una serie di primi frammenti – frammenti ancora più sconnessi – scritti in un tempo piuttosto distante, ossia il 2018. A una prima lettura diverse persone mi hanno detto che mancava qualcosa. Il libro era più smilzo, più letterario e anche più vero, cioè non aveva nulla di romanzesco. Ma forse mancava il libro vero e proprio. Dopo un po’ di tempo ho cominciato ad ampliare, a spostare i frammenti, a scriverne di nuovi, a immaginare fatti inventati e così il libro è diventato questo strano ibrido che viene spesso comprensibilmente chiamato autofiction e che in realtà in Francia si chiamava roman à clef, ossia romanzo a sfondo autobiografico. Mi sembra che però alla fine questa frammentazione sia diventata ancora più efficace grazie alla cornice estiva, al martellamento di certe parole, a un’atmosfera complessivamente uniforme. Inoltre mi chiedo, immersi come siamo in un flusso contraddittorio di voci e immagini, se ormai la traiettoria lineare abbia più senso.

L’ombra del vulcano è un romanzo con un ritmo ben definito. Negli andirivieni tra il piano del presente – l’estate torrida a tradurre Lowry naufragando in solitudine – e il piano del passato – quello della storia d’amore nata, cresciuta e poi finita; nel procedere per piccoli frammenti narrativi, spesso conclusi da frasi apodittiche o audaci sentenze; ma anche nel ricorso a espressioni e suoni ricorrenti («moriremo tutti», il gorgoglio che si sente periodicamente nel cortile, il «tum tum» del cuore che batte) che fungono quasi da refrain al racconto. La narrazione acquista così anche una sua peculiare musicalità. Quanto la tua scrittura è influenzata dal cosiddetto orecchio del traduttore, cioè dall’abitudine che hai a intercettare il ritmo della prosa degli altri?

Moltissimo. Ti dirò: da piccolo a scuola ero quello che faceva le imitazioni dei professori di nascosto per far ridere la classe. L’imitatore di voci è un bel titolo di Thomas Bernhard. Questo bisogno – un po’ da ventriloquo, un po’ da camaleonte – non mi ha mai abbandonato. Il punto è che, come il protagonista del racconto eponimo scritto da Bernhard, a un certo punto rischi di non riuscire più a imitare la tua voce, o peggio di perderla. La traduzione può sovrastarti, annichilirti. Bisogna trovare un equilibrio, filtrare al setaccio la scrittura altrui e rafforzare la propria. In più la traduzione ti dà abnegazione, adesione alla pagina, una forza che non avrei mai trovato nella semplice vocazione letteraria, che per me è sempre stata un po’ vacua e indolente.

Infine, una domanda leggera, che rivolgiamo sempre ai finalisti del Premio Bergamo: quale tratto del tuo libro pensi possa farlo vincere?

Penso che sia un libro in cui sono entrato senza difese. Ma chissà se può aiutarmi. Può essere anche una cosa imperdonabile.