Anche la settimana dei consigli finisce – così come finiranno, ahinoi, pure le feste. Ci prendiamo qualche settimana di pausa, prima di riprendere le pubblicazini nell’anno nuovo, con rinnovato slancio e l’immancabile brio che contraddistingue la redazione. Prima di congedarci, però, il consueto carico di consigli narrativi, tra romanzi, graphic novel, riedizioni e suggerimenti in lingua originale.

Scegliete quel che più vi aggrada e comprate, regalate, prestate, leggete.

Buone feste dalla ciurma!

Julius Taranto, Come ho vinto il Nobel, trad. I. Oddenino, Blu Atlantide 2023 (Mattia Ravasi)

Helen è una scienziata che studia i superconduttori, un’area di ricerca promettentissima che potrebbe risolvere la crisi climatica e, potenzialmente, salvare il futuro dell’umanità – ma l’unica occasione di continuare il proprio lavoro comporta trasferirsi presso il RIP: un’università costruita su un’isoletta atlantica come rifugio per tutte quelle personalità razziste, moleste e controverse cadute in disgrazia a causa della cosiddetta “cancel culture.”

La carica provocatrice di Come ho vinto il Nobel, e la diabolicità faustiana dei suoi dilemmi morali, sono quindi chiarissime fin dalla premessa. Il romanzo d’esordio di Julius Taranto affronta alcuni dei dibattiti più virulenti degli ultimi tempi, declinandone le complessità attraverso le esperienze e i conflitti interiori di personaggi convincenti e imperfetti, e mostrando la facilità con cui queste diatribe ci incoraggiano ad abbracciare punti di vista semplificati ed estremi. Come ho vinto il Nobel è un romanzo che non ha paura di spingere i propri personaggi in situazioni sempre più anguste e scomode (la sua trama si sviluppa come un incidente osservato al rallenty, insieme prevedibile e scioccante), né di considerare il punto di vista di chi auspica un ritorno a una cultura omogenea, canonica e patriarcale. È solo esplorando con onestà queste attitudini conservatrici, in fondo, che se ne può apprezzare appieno la perniciosità, e si può capire perché risultino sempre popolari e invitanti.

Ambra Durante, Black box blues, Keller 2023 (Giulia Sarli)

Nel libro Uccidersi – il tentativo di suicidio in adolescenza (Raffaello Cortina Editore 2009), gli psicoterapeuti Gustavo Pietropolli Charmet e Antonio Piotti evidenziano un errore comune negli adulti che si trovano a doversi relazionare con un soggetto adolescente con disturbi depressivi, e cioè la tendenza a sminuire, ad arginare il problema negandolo. Passerà, è l’età, non è niente. Chi lavora nelle scuole entra spesso in contatto con ragazzi che covano un dolore. Il primo passo è l’ascolto. Perché, se un adolescente compie un gesto che evidenzia un bisogno di attenzione, è perché ha bisogno di attenzione. Vuole essere preso sul serio. L’editore Keller lo ha fatto, pubblicando per la prima volta un graphic novel, Black box blues. L’autrice, Ambra Durante, è nata a Genova nel 2000 ma vive in Germania e il suo libro è stato pubblicato in prima edizione dall’editore tedesco Wallstein: «non è un’analisi dall’esterno, ma il tentativo esistenziale di salvare se stessa» La scelta del bianco e nero e di un disegno elementare, in cui si stagliano immagini semplici e icastiche, marca l’urgenza di esprimere la propria sofferenza, che viene rappresentata come una nuvoletta di pioggia sopra la testa della protagonista, una finestra nera legata alla sua caviglia e che arriva a divorare ogni cosa fino a riempire l’intera vignetta; o come un uomo nero che richiama alla mente Kaonashi, lo spirito senza volto della Città incantata di Hayao Miyazaki, personaggio ambiguo, indecifrabile e complesso quanto la natura umana, che dietro a modi gentili nasconde un’istintualità distruttrice.

Quando si prova un dolore così grande, la cosa più difficile è parlarne, perché «lo rende ancora più reale ed è quello che vuoi evitare». Durante descrive come percepisce sé stessa e la realtà quotidiana un’adolescente con disturbi depressivi, mostra la fatica, i tentativi di reazione e le continue ricadute, la necessità di concedersi e di concedere tempo, di ricevere aiuto, di non vergognarsi del proprio dolore, di essere presa sul serio. Solo così la finestra nera può diventare un’ombra nell’armadio, un ricordo, un fumetto.

Enrico Terrinoni, La vita dell’altro. Svevo, Joyce: un’amicizia geniale, Bompiani 2023 (Cesare Sinatti)

«Ma lo sa che Lei è uno scrittore negletto?»: così James Joyce, giovane insegnante d’inglese del più anziano Ettore Schmidt (in arte Italo Svevo), ha riacceso nei primi anni del Novecento le ambizioni letterarie del suo allievo, aprendo inconsapevolmente un sentiero per il modernismo italiano. Ma al di là dell’aneddotica da manuale, la relazione fra Svevo e Joyce è complessa e presenta diverse zone d’ombra – zone che Enrico Terrinoni, dopo il suo dettagliatissimo lavoro sull’edizione bilingue dell’Ulisse uscita per Bompiani nel 2021, ha tentato di illuminare in questo libro. Come è avvenuto il primo incontro fra i due scrittori? Qual era la materia delle loro «conversazioni fittissime»? Quali sono i riferimenti cifrati dell’uno all’altro nelle rispettive opere? E come si articola, più in generale, quella letteratura segreta che è il centro degli anelli concentrici da cui si irradia l’opera di uno scrittore, fatta di prime impressioni, episodi personali, affinità elettive e inside jokes? La vita dell’altro tenta di rispondere a tutte queste domande e ne pone di nuove, avendo come maggior pregio quello di lanciarsi, talvolta, in esercizi di immaginazione su ciò che Svevo e Joyce avrebbero potuto pensare, discutere, sognare l’uno dell’altro.

Shirley Jackson, La strega, trad. S. Pareschi, Adelphi, 2023 (Michele Farina)

Lo scorso trentun ottobre, il giorno di Halloween, Adelphi ha pubblicato La strega, un libricino di Shirley Jackson con una maliarda copertina violetto: ho visto, ho comprato. Ora mi rendo conto di essere stato vittima di un’elementare trappola di psicomarketing, ma non importa, perché stiamo pur sempre parlando di Shirley Jackson, l’autrice della Lotteria. Le streghe, si sa, sono creature ostinate e resistenti, che ancora arredano l’immaginario dei bambini di oggi, nonostante tutto: vecchie da sempre, sembrano non invecchiare mai. I quattro racconti brevi e brevissimi di Jackson, però, tradiscono la promessa di facili incontri con le lugubri megere e sfidano la nostra capacità di osservazione; chi legge non è messo di fronte a streghe appariscenti, con gatto, scopa e tutto il resto, ma a scenette quotidiane e inquietanti, sottilmente freak, imperniate intorno a dialoghi incongrui e strabici, orchestrati con maestria. Gli spettri entrano dalle crepe delle conversazioni più sciatte, le apocalissi si consumano sorseggiando caffè e i diavoli dormono nella stanza accanto, nel lettuccio dei nostri figli. A leggere Jackson, pare che le streghe volino via dalle nostre bocche non appena cerchiamo di dire qualcosa, lasciandosi dietro l’alone delle loro agghiaccianti risate.

Hilma Wolitzek, Oggi una donna è andata fuori di testa al supermercato, trad. B. Cristiani, Mondadori 2023 (Alessandro Fabi)

Più di un minuto di silenzio: un libro, forse utile perché persino i più oltranzisti in fatto di ruoli possano decodificare ciò che le donne direbbero – o che quotidianamente già dicono – se solo si acquisissero le competenze per ascoltarle. Di fronte alla crudezza della Wolitzer, ogni retorica da proclama mediatico si polverizza all’istante: c’è un groviglio di insicurezze personali e coniugali, di corpi irriconoscibili dopo il parto o per l’avanzare dell’età, di pensieri orrendi e immorali sul sesso, sulla vita di coppia e sulla maternità che non lascia scampo al politicamente corretto né può essere censurato, ma pretende ascolto e rielaborazione. In questi racconti, fucilate che attraversano sei decadi e solo nel 2023 hanno beneficiato di una traduzione in italiano, c’è la femminilità più comune e al contempo fuori dal comune: che siano fruiti di séguito o singolarmente (eccetto l’ultimo, chiusura scoppiettante e gran finale), catapultano chi legge nell’universo dell’inconfessabilità, tra abissi interiori e rivendicazioni sconvenienti. Può accadere di sentire la voce di Cathy Sweeney in Tempi moderni (ma attraverso la mediazione di Claudia Durastanti), di ripensare alla voglia di scoprire il corpo de L’amante di Marguerite Duras o alle bizze rassegnate della Rosalinda Sprint di Patroni Griffi (Scende giù per Toledo); è assai probabile che si finisca, con l’autrice, per riconoscere l’amore come il più dolce dei mali, benché a caro prezzo.

Jean Rolin, Joséphine, trad. M. Cardelli, Quodlibet 2023 (Niccolò Amelii)

Quodlibet ha da poco proposto – nell’attivissima quanto sorprendente collana “Quodlibet Storie” – Joséphine di Jean Rolin, pubblicato nel ‘94 in Francia e tradotto ora per la prima volta in Italia. Si tratta di una sorta di diario di memorie sparse in cui l’autore ricorda per illuminazioni minime e frammentarie Joséphine, la donna con cui aveva una relazione, morta a trentadue anni nel marzo del ’93 per overdose. Nonostante si tratti di un testo di nemmeno cento pagine, la figura fantasmatica della protagonista emerge folgorante con sembianze di svagata bellezza che ricordano un poco la Nadja di Breton e un poco la Maga di Cortázar, tratteggiata con misurata delicatezza dalle parole di Rolin, che la costeggiano come si costeggia l’orlo di un burrone. Joséphine è un libro struggente – non uso questo aggettivo a cuor leggero – nella sua verticale compostezza, capace di raccontare un dolore rappreso sulla pagina, ma ancora pulsante nella scrittura, e la tristezza di un amore che, pur facendo i conti con il lutto e i sensi di colpa, si propaga oltre la tragedia e l’assenza. Sembra di assistere a una confessione privata, ma mai gravosa o retorica, e ci si sente persino in imbarazzo tanto è palpabile e vivida la tensione emotiva che scaturisce dalla narrazione, tanto sono evidenti, seppur in una equilibrata sobrietà, la pena e l’inquietudine dell’autore. Sebbene sia uno scritto – non uso volutamente la parola “romanzo”, che sarebbe qui illegittima – gravitante intorno alla fine di una vita giovanissima, al peso infinito di una perdita lacerante e alle difficoltà di conviverci, Rolin riesce a restituirci con poche significative descrizioni un volto, uno sguardo, una voce, un modo di camminare, di tenere in bocca la sigaretta, di indossare il montgomery, e procede nel rimescolare con uno stile asciutto e terso prosaiche epifanie quotidiane, piccoli ritratti di idiosincrasie, vezzi e stupori, ma anche di litigi, incomprensioni, sofferenze, attimi di affetto improvvisi, tanto che alla fine sembra persino di averla conosciuta Joséphine, di averla intravista per pochi secondi ad un angolo di rue Payenne «minuta, elegante e imprecisa».

Francesca Manfredi, L’impero della polvere, La Nave di Teseo 2023 (Ambrogio Arienti)

“Senza nonna, oltre i dintorni della casa, eravamo davvero una famiglia come le altre”. Valentina vive nella casa che tutti chiamano La casa cieca con la nonna e la madre, in una sorta di matriarcato sospeso ai margini di un piccolo abitato di provincia. Ultimo tassello di una famiglia che alcuni paesani dicono essere di streghe, segue una quotidianità rigida e inflessibile che rischia di crollare con l’arrivo del sangue, ossia della pubertà e dell’adolescenza. La casa subisce un attacco su più fronti: Valentina inizia a uscire con la sua migliore amica, Ilaria, e con Marco, che diventa il suo ragazzo, bucherellando il perimetro entro cui il potere della nonna è indiscutibile; intanto, nel segno di una supposta maledizione, la casa inizia ad animarsi, a scricchiolare e a sanguinare, e una serie di piaghe bibliche tempestano la proprietà (la moria degli animali, un’invasione di cavallette). Francesca Manfredi racconta una storia che è un racconto di formazione, una fiaba e una personalissima analisi sulla natura dei sentimenti e sui rapporti di forza in famiglia e nella nostra società con una lingua cesellata, misurata ed estremamente espressiva a un tempo. La ricaduta in tascabile di questo piccolo, spietato capolavoro, io credo, è buona occasione per consigliarne la lettura.

Han Kang, L’ora di greco, trad. L. Iavenitti, Adelphi, 2023 (Beatrice Carvisiglia)

A cosa serve imparare una lingua morta? Le motivazioni mi hanno sempre fatto sorridere: ti aiuta a comprendere il mondo attuale. Migliora la memoria. Sviluppa la logica. Ho studiato greco all’università e a tale domanda avrei voluto rispondere con la (mia) verità: il greco antico non serve a niente. È inutile, come molte altre cose difficilissime e per questo splendide, meravigliose. Costringe ad aspettare il senso, la parola che scardini le altre e renda all’improvviso possibile la traduzione; è un linguaggio complesso che necessita rigore e fantasia. Nel libro di Han Kang l’ora di greco è il rifugio di chi ha perso ogni facoltà di parola, e nell’estraneità più totale della prosa di Platone cerca l’eco di qualcosa, la risonanza lontana di un significato. Una poesia, un crepuscolo, un incontro. Una lingua sfilacciata nel corso di migliaia di anni, rattoppata, artefatta. L’amore di questo libro è muto e (quasi) cieco, ma sa scrivere e (forse) ricominciare a parlare in greco antico. Il mondo è un’illusione e la vita un sogno, “ma il sangue scorre e le lacrime sgorgano”. Il linguaggio è il nostro rifugio, e da questa tana cerchiamo corrispondenze con un’esistenza lontana secoli. Quando tutto collassa, le parole ci riportano a casa. Forse a questo prodigio serve il greco antico.

Giulia Scomazzon, La paura ferisce come un coltello arruginito, nottetempo 2023 (Martina Pala)

“Devo provare a scrivere qualcosa su mia madre”, così si apre La paura ferisce come un coltello arruginito, esordio letterario di Giulia Scomazzon. Ed è, effettivamente, questo il cuore del memoir: il tentativo di assemblare il ritratto della madre Roberta, quasi dimenticata. Roberta infatti, ex tossicodipendente operaia, muore di AIDS quando l’autrice ha otto anni. Scomazzon, però, scopre le cause della morte della madre solo undici anni dopo. Da qui la volontà di ribellarsi al tentativo anche esterno, di famiglia e società, di sradicare in Giulia bambina il ricordo materno, nel tentativo di proteggerla dal dolore e dal giudizio. Il recupero della memoria non è, però, mai rancoroso: le ragioni del padre e della nonna di Giulia, ad esempio, seppure accusabili di aver contribuito all’oblio, sono spiegate e comprese con tenerezza. Sono piuttosto l’ipocrisia della società e dell’ambiente provinciale ad essere criticati per l’inadeguatezza dimostrata durante una crisi generazionale (tossicodipendenza e AIDS) affrontata nel nome del moralismo e mai dell’empatia e le cui vittime non sono state solo i giovani morti tra gli anni ‘70 e ‘80, ma anche chi è sopravvissuto loro, compresa la schiera di orfani di cui Giulia Scomazzon fa parte. Il genere del memoir, allora, è il contenitore perfetto per accogliere una materia così eterogenea: la fallibilità della memoria – soprattutto se repressa e deliberatamente cancellata –, la vicenda personale e sentimentale della voce narrante, ma anche la riflessione politica e pubblica. Il risultato finale, e programmatico, è una forma frammentata e forse incoerente tanto quanto la vicenda ricostruita dai ricordi inaffidabili di una bambina traumatizzata. Un esordio maturo, dunque, che si appoggia, oltre che sul talento artistico dell’autrice, anche sulle competenze teoriche e letterarie di Scomazzon: a partire dalla definizione di passato di Christa Wolf, infatti, la narrazione esplora il concetto complicato di “trauma intergenerazionale” (“Mi chiedo cosa significhi sperimentare in un solo evento la nascita e la morte. Per me, penso, ha significato ereditare geneticamente tutta una serie di cromosomi traumatizzati”). In un periodo di grande successo per le storie che parlano di maternità (significativamente è di quest’anno anche Dove non mi hai mai portata, finalista al Premio Strega, in cui Maria Grazia Calandrone ricostruisce la storia della madre biologica mai conosciuta), Giulia Scomazzon si inserisce in modo originale e significativo in un topos editoriale affollato.

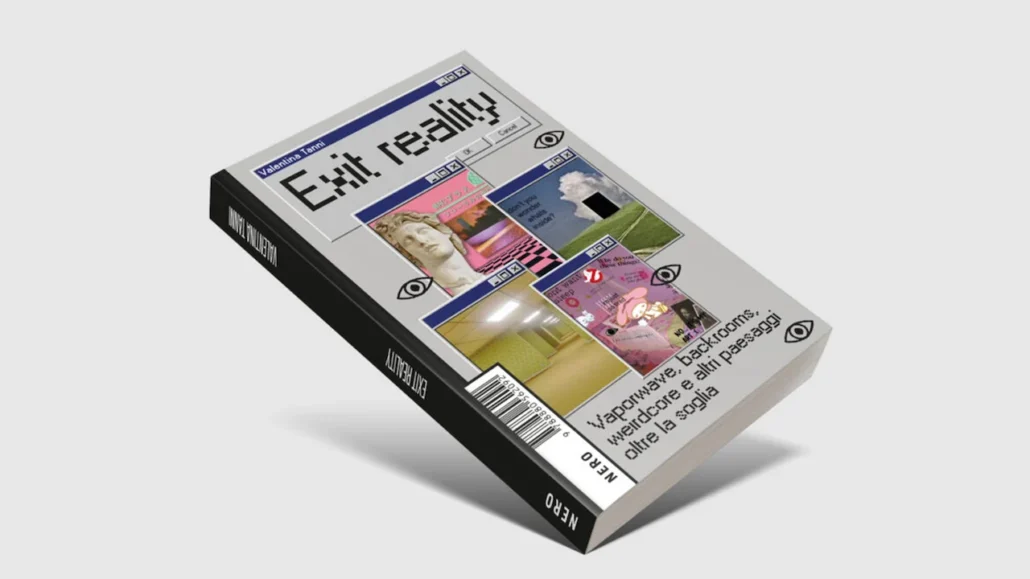

Valentina Tanni, Exit reality. Vaporwave, backrooms, weirdcore e altri paesaggi oltre la soglia, Nero, 2023 (Stella Poli)

Valentina Tanni, storica dell’arte e curatrice, torna, dopo Memestetica. Il settembre eterno dell’arte (2020) a riflettere su immagini e meccanismi di senso. Lo fa a partire dal presupposto che le internet aesthetics non siano minori, effimere, gerarchicamente ininfluenti rispetto al panorama artistico: al contrario, «le cosiddette “estetiche di internet” non sono la periferia dell’arte contemporanea: ne sono il centro».

Il viaggio si snoda fra realtà più o meno frequentate o conosciute (la vaporwave, le backrooms, l’ASMR, gli spazi liminali, alcuni aspetti della galassia meme, fino all’intelligenza artificiale), restando suggestivo e complesso anche quando la conoscenza diretta si fa più labile. «Nell’immaginario vaporwave, la bassa risoluzione, il glitch e l’interferenza sono una componente importante tanto quanto il lavoro sulla memoria. Sono ingredienti che ci costringono a fare i conti con l’aspetto materiale della tecnologia, con la sua intrinseca fragilità: la texture rigata dei VHS, le distorsioni del tubo catodico, i pixel giganti del videogame 8bit […] Tutti questi effetti emergono spontaneamente dai limiti della tecnologia stessa, eppure finiscono per delinearne l’estetica più riconoscibile».

Come molto opportunamente recita un blurb firmato Chat GPT: «Con linguaggio incantato, Tanni dissolve i confini fra l’umano e il digitale, aprendo porte verso mondi nuovi e inesplorati».

Mathias Enard, Déserter, Actes Sud 2023 (Giacomo Raccis)

Paul Heudeber è stato un insigne matematico, di più, un matematico intellettuale, capace di coniugare la profonda astrazione che richiede il pensiero scientifico con un concretissimo impegno politico nella Germania dell’Est. Il suo capolavoro, Les conjectures de Buchenwald, mescola diario di prigionia e speculazione matematica, racconto di un amore e poesia, è l’epitome della sua personalità, tanto vivida quanto misteriosa. Il 10 settembre 2001, la figlia e la compagna di una vita hanno organizzato un simposio accademico in suo onore, a diversi anni dalla sua misteriosa scomparsa. A delineare la sua figura sono così le voci dei colleghi, degli allievi, dei suoi cari, che tracciano un ritratto in qualche modo sempre sfuggente. E a sfuggire – o meglio, a disertare – è il protagonista della seconda linea narrativa, un uomo che dopo essersi macchiato dei più efferati crimini vuole abbandonare la guerra – una guerra qualunque, la guerra di sempre. Si può fuggire dal campo di battaglia ma non dalla propria indole: e un incontro inaspettato metterà quest’uomo di fronte ai suoi tormenti.

Dopo averci abituato a romanzi fiume, polifonici ma al tempo stesso univoci, Mathias Enard continua a esplorare le possibilità architettoniche del racconto, costruendo narrazioni composite, fatte di materiali e sguardi differenti, senza offrire al lettore una guida sicura. L’esperienza può essere spiazzante, soprattutto quando – alla sua solita maniera – si intrecciano profondamente nodi storici, culturali ed esistenziali. Forse, dopo il pantagruelico Banchetto, Enard sta ancora cercando la nuova cifra della sua scrittura; che mantiene, tuttavia, una profondità di scavo che rende l’esperienza di lettura sempre stimolante: “chaque jour qui t’éloigne de la vioence te rend plus fragile, / te dénude, / ta vie commence dans la guerre mais ne s’y achève pas”.