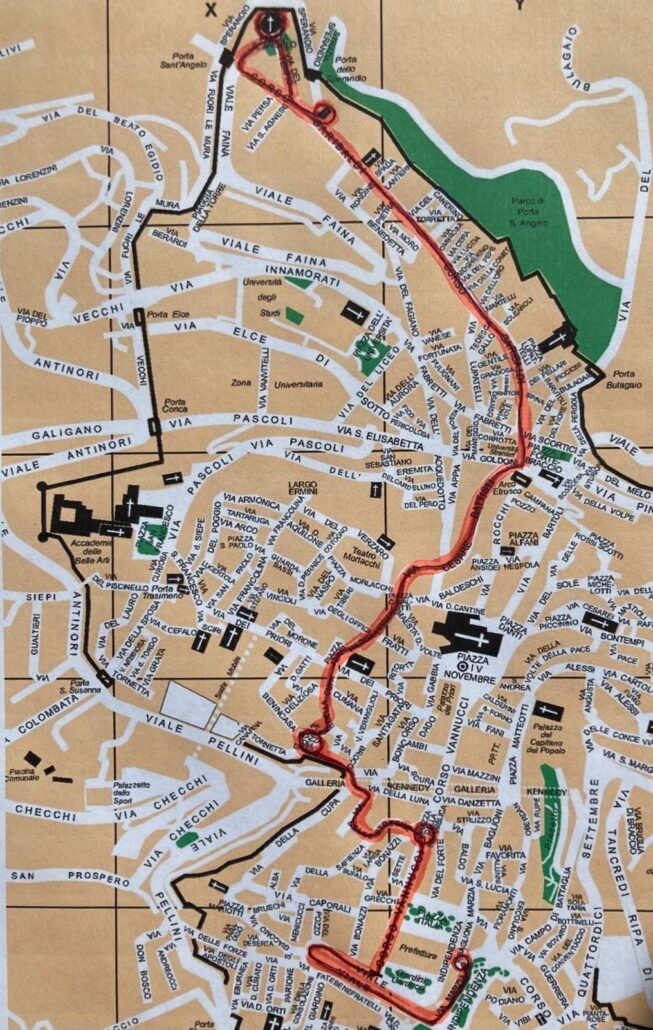

Per dare una misura al mio rapporto con la città in cui sono cresciuta ricorrerò a una linea rossa, che si ottiene unendo i luoghi di cui vi parlerò. È una linea che a volte si doppia, esita, riparte; il pensiero e i ricordi fanno avanti e indietro, si ingarbugliano poi riprendono a scorrere.

Eccola la mia impronta fantasma. Il negativo fotografico della bambina e della ragazza che sono stata. La traccia in cui inciampo ogni volta che torno e che ormai è troppo stretta perché io possa sentirmici a casa.

Il punto di partenza è questo: un convento di clausura, dedicato alla Beata Colomba, una mistica che nei santini ha sempre un giglio in mano e lo sguardo dolce. Ormai le suore rimaste sono poche, anziane e tutte con qualche acciacco, ma un tempo non era così. Mio padre è stato per anni il loro medico, l’unico uomo ammesso all’interno del convento vero e proprio. Noi potevamo entrare solo nella sala dedicata alle visite, al centro c’era un tavolo grande e scuro e in fondo una parete di grate. Loro allungavano le mani attraverso le sbarre e accarezzavano le nostre. Madre Albertina mi era particolarmente affezionata, sapevo che aveva voluto prendermi in braccio appena nata. Aveva un viso carico di rughe e le dita lunghe, come rami; la pelle la ricordo liscia e sempre fresca. In un angolo c’era una ruota di legno; dal loro lato del mondo posavano sul ripiano vassoi di biscotti e saponette, dal nostro lato ricevevamo i doni. L’ultima volta che sono stata lì ero già adulta, mi hanno fatto accomodare nell’atrio del convento. Niente grate, solo una luce azzurra e un San Giorgio che uccideva il suo drago ancora e ancora. Per l’eternità.

Proseguendo lungo la via, prima di arrivare al Cassero di porta Sant’Angelo, si piega a destra. Lì alla fine di una stradina c’è il secondo punto.

Il Tempietto è circondato da un piccolo spazio erboso, bordato da cipressi. Da bambina venivo qui con mio padre; è sempre stato appassionato della storia etrusca e medievale di Perugia e spesso portava me e mia sorella a passeggiare per le vie, lungo le mura. Ci diceva delle porte che facevano entrare i sogni e di quelle che facevano uscire gli incubi. Le cose che non dimentico del tempietto: le colonne romane arrivate forse da villa Adriana, le finestre di alabastro, i pomeriggi con il mio primo ragazzo seduti fuori sull’erba. Quando torno quassù sento la Caterina adolescente che pensa, pensa in continuazione, la vedo che mi passa accanto nei suoi vestiti sformati, le guance rosse di brufoli e la paura di rimanere indietro. Non le invidio il malessere che la rosicchiava, ma la facilità con cui sapeva trovare sollievo in questo luogo. La Caterina di adesso non ci riesce; quando sono qui la malinconia mi spennella i pensieri.

La linea sulla mappa percorre a ritroso corso Garibaldi, curva su piazza Gallenga, non si ferma davanti all’arco etrusco, prosegue lungo il belvedere, supera l’alberocicala – così lo chiamavamo io e mia sorella – nel suo cortile, taglia piazza Cavallotti e via dei priori. Sotto le volte c’è odore di umido e di pipì di cane, la pensione Anna con la sua stellina, le botteghe del calzolaio e del corniciaio chiuse da anni. Ed eccolo il terzo punto di questa mia personale orografia del distacco. Piazza del drago. Che ha un nome altisonante ma in realtà è piccola e quieta, con le finestre che spuntano dalle pareti di pietra e il muro della scuola elementare. Era giallo allora ed è giallo oggi.

Il cancello è chiuso, ma si vede quasi tutto il cortile, sulla sinistra ci sono ancora i tre ippocastani. D’inverno il terreno si copriva di ricci, le castagne dentro erano liscissime. Non c’erano, però, quando il terremoto del ’97 ci ha spinto fuori dalle aule, stretti senza cappotti in attesa che i nostri genitori ci venissero a prendere. La terra battuta era nuda. Ricordo questo delle elementari: il boato sopra le nostre teste quella mattina di settembre, i fagioli che facevamo germogliare in mezzo all’ovatta, le urla del maestro Lucio, i temi letti in piedi accanto alla cattedra. Nei corridoi in cui non posso più entrare, sotto quegli ippocastani, c’è ancora la bambina con un caschetto scuro e gli occhi tristi che a otto anni chiese a sua madre se un giorno sarebbe rimasta sola. E sono io ma anche, irrimediabilmente, no.

Da questo cancello chiuso la linea segue via della cupa, sale per via delle streghe dove mio padre si inerpicava con la vecchia cinquecento blu e io e mia sorella dietro, nel cruscotto un bruco di gomma che non abbiamo più ritrovato e un aquilone di plastica che aveva volato una volta sola. Le scalette sono immerse nella penombra dei palazzi, il fiato si spezza che ancora non si è nemmeno a metà.

La luce si riaccende in cima, quando la linea prende corso Vannucci. Dall’altra parte della strada oggi c’è un negozio di calzini, ma negli anni della nostra adolescenza il sabato pomeriggio ci davamo appuntamento davanti alla Sip, un vano buio con file di telefoni pubblici lungo le pareti. Rossi contro il grigio del fumo. Che io ricordi nessuno faceva mai delle chiamate. I ragazzi più grandi stavano dentro, noi appena fuori, con i nostri Bacardi Breezer e le nostre prime cotte. Ricordo questo: il cuore che mi batteva in pancia, la mia timidezza quasi dolorosa e la risata di Silvia come un salvagente che mi raggiungeva ovunque. Le mani della Caterina sedicenne continuano ad allungarsi e ad afferrarlo, ma le mie dita di adulta non lo trovano più.

La linea gira intorno alle fontane in piazza Italia, le sirene perennemente fuor d’acqua, taglia i giardinetti Carducci e saltella giù per le scale. Ancora una curva ed ecco l’ultimo punto.

Qui il confine è nettissimo, sotto questi alberi, nella piccola piazza addossata alle mura con la fontana al centro. Oggi è bianchissima dopo il restauro, nei miei ricordi è scura e coperta di muschio. Nella mia memoria Viale indipendenza è tutto verde, con le sue file di platani e la casetta di mattoni con i fiori appesi ai balconi, alle scale, alle finestre. Sognavo di vivere lì; era il mio posto preferito, l’ho addirittura scritto in un tema.

Ricordo quelle sensazioni, ma adesso non so più andare oltre l’asfalto della strada, i tubi di scappamento delle auto. Ho perso la chiave. Ormai ce l’hanno solo i fantasmi.