A distanza di cinquant’anni dalla prima al Festival di Cannes del 1973, dove vinse il Grand Prix Spécial du Jury, a metà marzo è arrivato nelle sale italiane La maman et la putain di Jean Eustache nell’edizione restaurata già presentata nel 2022 sulla Croisette. Di seguito si è tentato di penetrare all’interno del film (alla lettera, per quel che la lettera permette), partendo proprio dal suo centro, ossia da un’inquadratura apparentemente meno importante delle altre.

Si potrebbe, anzi si vorrebbe scrivere una breve storia del cinema girato a Parigi, o magari articolare una rassegna da proporre in qualche cineclub di periferia, intorno ai film che contengono in almeno una scena l’immagine del cosiddetto trou des halles, cioè l’enorme voragine scavata all’inizio degli anni Settanta nel primo arrondissement al posto dei padiglioni in ferro e vetro del mercato coperto ottocentesco, mirabilmente ricostruiti in studio nel 1963 da Alexandre Trauner per Irma la Douce di Billy Wilder. Al centro esatto di Parigi, dove oggi sorge il Forum des Halles (un formicaio di cemento armato nel ventre della metropoli, che comprende un centro commerciale, il maggior snodo urbano della metropolitana e della rete ferroviaria regionale, il multisala più grande d’Europa e più frequentato al mondo), nell’estate del 1971 cominciarono i lavori di demolizione dei padiglioni hausmanniani di Victor Baltard e in parallelo si inaugurò il cantiere del “buco”, che avrebbe ospitato la stazione principale del RER (Réseau Express Régional, ovvero i treni per le banlieue), operativa dal 1977, lo stesso anno dell’inaugurazione del limitrofo Pompidou. La “fabbrica” del Centre, e sullo sfondo le gru rosse del cantiere delle Halles, compaiono nei primi minuti di Beaubourg, il documentario che Roberto Rossellini girò quasi di nascosto proprio nei giorni dell’apertura del Pompidou, e che fu il suo ultimo film.

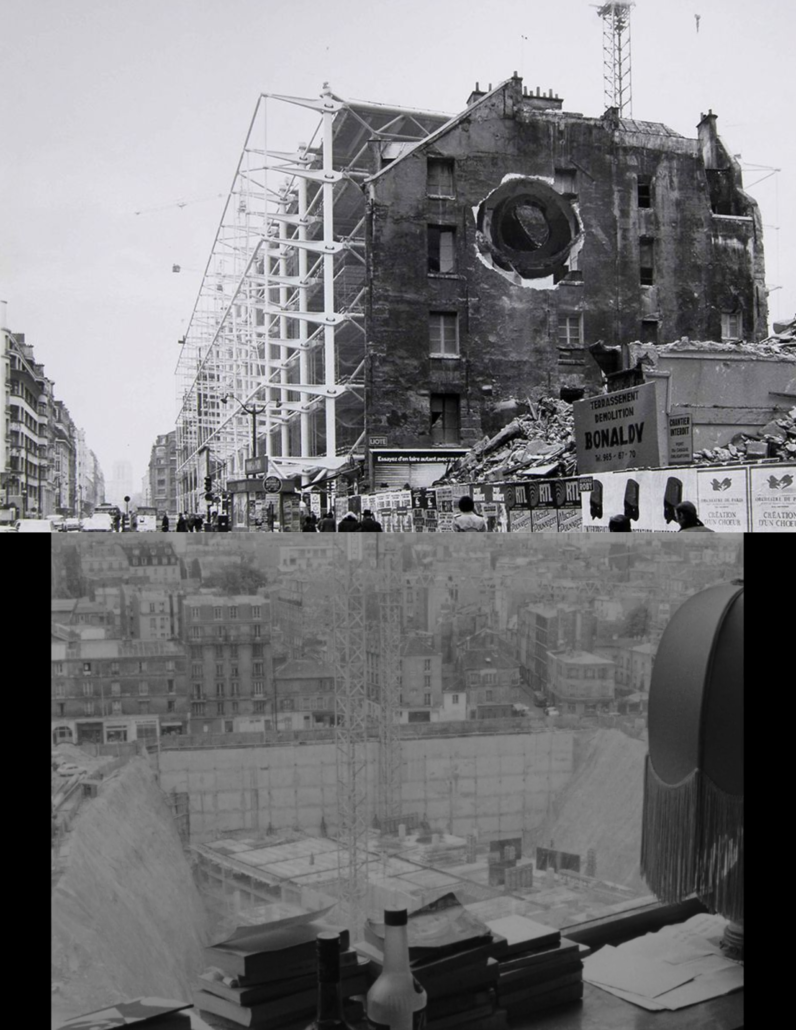

Andando a ritroso nella cronologia cinematografica del trou s’incontra Le locataire (1976) di Roman Polanski: in una delle poche sequenze in esterni Trelkowski, l’“inquilino del terzo piano” interpretato dal regista, e Stella (una fremente Isabelle Adjani in montone e occhialoni da vista) vengono fermati da un clochard di fianco ai lavori in corso, che s’intravedono appena ma i cui rumori in sottofondo scandiscono il dialogo. Con Non toccare la donna bianca (1974), approfittando dell’intervallo tra lo sventramento del mercato e l’avvio della ricostruzione, Marco Ferreri riallestì in versione scalcinata e grottesca la storia della battaglia di Little Bighorn proprio nella zona delle Halles (si riconoscono la chiesa di Saint-Eustache e la Bourse de Commerce, oltre agli inconfondibili palazzi parigini e ad alcuni padiglioni allora superstiti), ambientando la vittoria dei nativi sulle truppe del Settimo cavalleria guidate dal generale Custer nella profondissima, assurda buca che aveva sradicato la brulicante vita popolare del quartiere. La nascita di questo involontario e irripetibile set a cielo aperto scavato dalle ruspe è stato documentato da Philippe Haudiquet in un corto del ’73 intitolato semplicemente Les Halles: in appena sette minuti si assiste alla dismissione del mercato in vista del trasloco a Rungis e alla Villette, e poi all’abbattimento degli edifici circostanti, che implicò la chiusura di café e bistrot frequentati da lavoratori, clienti e prostitute e costrinse gli abitanti ad abbandonare case che possedevano da decenni per dislocarsi ai margini della città.

Solo due anni dopo, a pochi isolati di distanza, tra i civici 27 e 29 di rue Beaubourg, a ridosso del Centre Pompidou all’epoca ancora in via di completamento, Gordon Matta-Clark realizzò per la Biennale di Parigi del ’75 Conical Intersect, uno dei più radicali tra i suoi interventi di “anarchitettura”, ovvero un “nonumento” in forma di taglio periscopico che, incidendosi con un angolo di 45° attraverso due stabili del xvii secolo destinati alla demolizione, permetteva di scorgerne dalla strada sottostante l’endoscheletro fino a offrire ai passanti la vista dei ponteggi del controverso progetto di Renzo Piano e Richard Rogers. Scolpendo per rimozione di blocchi cementizi una sorta di cannocchiale di rovine all’interno di caseggiati secolari che verranno di lì a poco abbattuti dalle macchine, Matta-Clark esibisce l’espressione di un vuoto imminente, rende visibile per l’ultima volta un pezzo di storia urbana subito prima della sua definitiva sparizione, e sostanzialmente apre un altro buco che, rivolto verso l’alto, si oppone al trou, voragine interrata rimasta per più di un lustro a sostituire le biografie disperse delle Halles e la memoria di una Parigi che, dopo il maggio ’68, non poté più esistere.

In basso : Le maman et la putain (1973) di Jean Eustache

A ripensarci, il trou des halles sembra ricoprire tale ruolo nell’inquadratura fissa di pochi secondi tramite cui fa una comparsa anche in Le maman et la putain, il primo lungometraggio non documentario di Jean Eustache, recentemente restaurato da Les Films du Losange e distribuito nelle sale italiane da IWonder Pictures a metà marzo. Per chiunque abbia avuto la fortuna di vedere a Venezia 79 Mes petites amoureuses, secondo e ultimo lungo del regista di Pessac, anch’esso in versione restaurata, non poteva esserci ritorno maggiormente desiderato di questo film-conversazione di tre ore e quaranta che a partire dal triangolo parigino tra Alexandre (Jean-Pierre Léaud), Marie (Bernadette Lafont) e Veronika (Françoise Lebrun), trova sempre le parole più giuste e gioiose e gravi per trattare dell’amore, della giovinezza, del cinema stesso, e di tutto il resto. Sarà per questo che in una cronaca dal Festival di Cartagena dell’aprile ’76 lo scrittore colombiano Andrés Caicedo, intendendolo come un attestato di merito, ascrisse il film di Eustache alla corrente del cinema “troppo parlato” («demasiado hablado» in originale) avviata da Godard, che con La maman et la putain – per molti versi una risposta esasperata e viscerale a Masculin féminin – avrebbe raggiunto la perfezione. Sin dall’inizio in effetti passa sullo schermo un film fatto di dialoghi che eccedono ogni misura, logica, consuetudine, aspettativa, sostituendo alle azioni il loro récit, persino quando si tratta di fumare, bere (whiskey o pastis) oppure scopare, e contribuiscono così a restringere progressivamente lo spazio intorno ai tre protagonisti: dal Jardin du Luxembourg del prologo con la separazione tra Alexandre e Gilberte, la sua ex, alla strada dove Alexandre abborda l’infermiera Veronika, dalla terrasse alla sala interna dei due ormai inutilmente iconici caffè, sempre gli stessi (il Deux Magots e il Café de Flore, uno di fianco all’altro sul boulevard Saint-Germain), dall’appartamento dove, in mezzo a dischi di Damia, Deep Purple, Marlene Dietrich e bottiglie di J&B, Marie mantiene Alexandre alla mansarda di Veronika in cui il film finisce tra riso osceno, urla e vomito.

La maman et la putain è senz’altro il capolavoro riconosciuto di quel cinema ecolalico e nervoso che perennemente rimedia per verba ai vuoti lasciati dalle emozioni, ed Eustache lo fa tramite una parola ribadita, citazionista, filmata, che non si limita ad approfittare del fiato degli attori per essere detta, ma riesce a consumare anche l’aria intorno ai loro corpi, fino a ridurre quella a disposizione alla quantità sufficiente per stare dentro mura e tetti sempre più addossati ai tre amanti. Mentre l’atmosfera si fa irrespirabile, carica com’è di troppe sigarette spente e trasgressioni mancate, Alexandre, ventenne eterno, vaneggia ma in maniera geometrica, non improvvisa mai («il n’est pas question d’improviser», gli intima l’amico senza nome) e recita la sua parte di insopportabile e irresistibile narcisista senza crederci fino in fondo, perché siano le donne a farlo al posto suo. A furia di fingersi un altro e simulare certi sentimenti («parler avec les mots des autres… c’est peut-être ça la liberté» e «le faux, c’est l’au-delà»: due tra le sue invenzioni più belle e manipolatorie), Alexandre finisce per dire ogni tanto qualche verità e così per farsi amare, e quanto disperatamente, da Veronika come già da Marie. Ed è solo davanti alla nudità delle due donne, integrale e statuaria, sinceramente romantica, quella di Marie, indovinata e lacunosa, più ambigua, nel caso di Veronika, che egli riesce ad agire o a tacere. D’altronde, esisterebbe mai Alexandre senza gli occhi, la bocca, le gambe, il seno, senza il sesso di Veronika e di Marie?

In quanto lungo studio per immagini sui posizionamenti reciproci e le occasioni d’incastro tra i corpi, sui desideri paralizzanti e le paure che eccitano, Le maman et la putain è anche un seducente film somatico, in cui la camera fissa e i ridottissimi movimenti di macchina affiancano le scene, specialmente i chiaroscurali notturni erotici, come fossero tavole di un atlante anatomico-sentimentale dell’età ingrata che seguì il Sessantotto, non solo in Francia. Se la sceneggiatura di Eustache è talmente nitida da tenere insieme il piacere inatteso dell’innamoramento e lo sconforto assoluto degli abbandoni (è noto che il copione era pronto mesi prima dell’inizio delle riprese, e che il regista, il quale lo conosceva a memoria, non avrebbe accettato di girare con attori diversi da quelli per cui lo aveva scritto), i volti e i corpi dei tre protagonisti, sempre più isolati man mano che si spogliano e aumentano i loro contatti fisici, passano dall’euforia che solo le prime volte sanno dare alle crisi incontenibili tipiche della fine di un amore. Parallelamente le transizioni a iride (omaggi appassionati ad altrettanti artisti del muto menzionati da Alexandre: Murnau, Chaplin, Renoir, Bresson) lasciano dietro di sé la gran luce dei boulevard, crocevia di promesse, per aprirsi sempre più spesso su corridoi, scalinate, abitacoli e interni vari sommersi dalla notte parigina, viscosa e ostile. Secondo la stessa dinamica, già durante i primi venti minuti del film colpiscono, nella loro struggente semplicità, le inquadrature di una panchina, della sedia di un dehors, di una sedia a dondolo, rapidamente quanto prevedibilmente rimaste vuote. Nel “troppo” pieno della parola post-Nouvelle Vague e della sessualità “liberata” dal Sessantotto che scavano la distanza tra Alexandre, Marie e Veronika, Eustache scopre insieme a Lebrun, Lèaud e Lafont il “troppo” vuoto di un’intera generazione, e magari anche di più. Dentro la camera da letto, una voragine.

Ecco perché contano tanto quei cinque secondi di rumori soffusi – momento raro in un film così saturo di volti, mani e voci – in cui la macchina da presa, ferma di fronte a una finestra nell’appartamento dell’amico di Alexandre, inquadra dal punto di vista del padrone di casa, al di là di una mensola ingombra di libri, bottiglie, giornali, il buco al centro di Parigi, ferita immensa apparsa nello stesso tempo, nella stessa città di quella che alla fine si aprirà tra i tre protagonisti: epifania di una voragine in terra, una voragine interna. Eustache filma il buco e basta, senza commenti o analogie esplicite. Subito dopo Alexandre riprende a parlare, mentre il cantiere rimarrà lì in mezzo ai palazzi ancora per anni, e nel film non comparirà più, ma la voragine sarà, almeno per Marie e forse per Veronika, sempre più presente, più larga e più vuota.

Eppure tra Alexandre e Marie e Veronika*, prima della gelosia e dei ricatti, delle mani in faccia e dei giuramenti strappati a forza, ma anche prima della felicità a tutti i costi, solo due alla volta, ci sono stati i sorrisi, il primo bicchiere insieme, l’incertezza – prima dell’inesistenza al fondo del trou, tutta la vita delle halles. Non lo si potrà dimenticare mai.

* Vale anche per Truffaut e Godard, padri putativi de La maman et la putain, la cui amicizia finì proprio nel maggio del 1973, quando a Cannes arrivò fuori concorso La nuit américaine, come testimoniano le lettere pubblicate anche in italiano in Autoritratto di Truffaut.