A metà febbraio è tornato per pochi giorni nelle sale italiane 2001: Odissea nello spazio, il capolavoro fantascientifico di Stanley Kubrick del 1968. Questa riedizione in alta definizione è stata l’occasione per riflettere su cosa effettivamente si vede nel film.

Forse non tutti sanno cos’è il National Film Board of Canada, la compagnia pubblica canadese che dal 1939 produce e distribuisce documentari, corti d’animazione, filmati educativi e video interattivi ma anche, seppur più raramente, lungometraggi di finzione (molti dei quali peraltro disponibili in streaming sul sito dell’ente). Fuori dai confini del Canada, e in particolare tra le persone nate o cresciute negli anni Novanta come chi scrive, lo si conosce soprattutto per aver dato il nome ai Boards of Canada, duo di musicisti scozzesi i cui dischi potrebbero far da colonna sonora elettronica a tanti documentari del NFB (o ONF, se si preferisce la dizione francese: Office national du film du Canada). Tra le diverse combinazioni possibili io ne ho tentata una sola: ho scelto Universe, un pioneristico documentario del 1960 sull’universo e le sue meraviglie, e ho sostituito al commento sonoro e alla voice over i diciassette brani dell’ultimo LP dei Boards of Canada, Tomorrow’s Harvest del 2013, i cui suoni sembrano suscitati dal magnetismo terrestre e da fenomeni astronomici più che da macchine e strumenti.

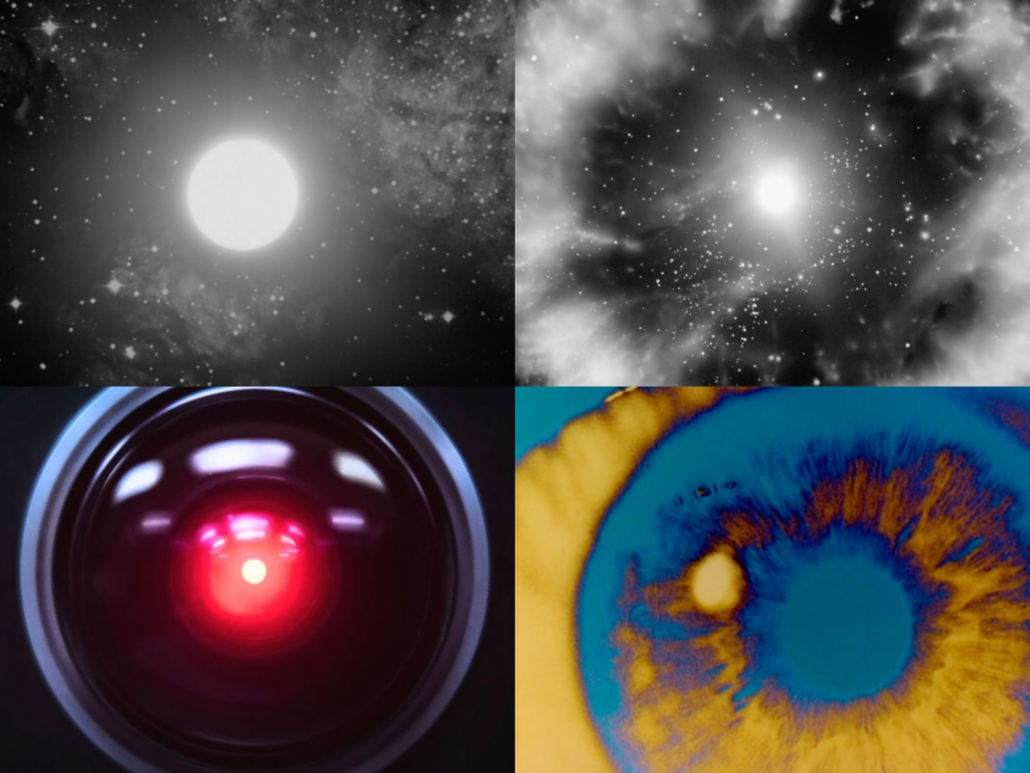

Mentre si assiste al passaggio di stelle e galassie, reso ancor più ipnotico dall’accompagnamento musicale d’occasione (“please try this at home”), ci si accorge che le immersive animazioni in bianco e nero riproducono una soggettiva: il punto di vista sul cosmo in espansione non è quello dell’astronomo che mette in uso un enorme telescopio nel primo segmento del film, ma quello di un ipotetico viaggiatore che attraversa la Via Lattea, sorvola la superficie di pianeti e satelliti, inciampa nelle nebulose. Sotto il suo sguardo scivolano creste lunari e crateri, vortici e scie cometarie, tutto il traffico siderale ricostruito in studio fino ai vertici virtuosistici di striature e puntinismi ai limiti dell’astrazione. Universe è un’esplorazione oculare dei corpi celesti ricondotti alla loro geometria fondamentale: la macchina da presa inquadra fasci, nervature, aloni ma l’occhio del cosmonauta si apre soprattutto su curve, cerchi, anelli, spirali e sfere. Ritrova, cioè, la propria morfologia nel fondale cosmico. Due esempi: l’immagine incipitaria del sole e l’esplosione della supernova a circa due terzi del documentario, che assomigliano rispettivamente a una pupilla isolata e a un’immensa iride, come se l’occhio fissasse sé stesso nello spazio profondo, o almeno una sua duplice variante dilatata dalla luce stellare (e non ristretta, come sarebbe fisiologico per il riflesso fotomotore). Ma dove si era già vista tale corrispondenza tra forme astrali e occhio umano?

Forse non tutti sanno che il narratore di Universe, Douglas Rain, prestò la sua voce asettica (eppure pacifica e allarmante allo stesso tempo) ad HAL 9000, il computer di bordo del Discovery One, l’astronave diretta verso Giove in 2001: Odissea nello spazio. Le storie del cinema ci informano che Kubrick scelse Rain proprio dopo aver visto il documentario del NFB, e anche che il regista tentò senza successo di assumerne la squadra degli effetti speciali per lavorare alle sequenze del valzer planetario cui sono incorporate le note del Danubio blu di Johann Strauss. Universe, che dura appena 27 minuti, è insomma una delle fonti d’ispirazione figurativa più note per il lungometraggio del 1968, appena rivisto al cinema a quasi sessant’anni dalla sua genesi. Ma a prescindere dal debito contratto da Kubrick rispetto alla messa in scena del balletto interstellare, quel che si ritrova in 2001 è il rispecchiamento tra dimensioni dell’occhio e contorno dei fenomeni astronomici, considerato che i veri protagonisti della parte centrale del film, quella in cui l’astronave si avvicina alle stelle fino a trapassarle, sono appunto due bulbi oculari: la lente convessa di HAL, che ha al centro un pupilla rossa analoga a un sole circondato da un alone galattico, e il particolare psichedelico dell’occhio dell’astronauta David Bowman, virato in una decina di colorazioni che sempre più lo assimilano alla deflagrazione di una supernova.

In Universe l’andamento quasi lirico e la brevità della rappresentazione inducono l’occhio del viaggiatore a mantenere il proprio sguardo sulle cose del cosmo senza mostrarsi mai in quanto organo di senso. Invece l’epopea kubrickiana sul mistero della coscienza (rappresentato dal monolite) è una storia di peripezie spaziali viste da due occhi inquadrati sempre più in primo piano, e difatti è strutturata intorno alla manifestazione di una serie di forme elementari che l’occhio per primo percepisce. In un’intervista rilasciata a Playboy nel settembre 1968, all’indomani dell’uscita del film, Kubrick lo ha descritto come un’esperienza visiva e non verbale, facendo notare che in due ore e venti minuti circa figura poco più di una quarantina di minuti di dialoghi. E infatti 2001 è (anche) un’avventura fenomenologica e lisergica della percezione, condotta attraverso la fibra del canale ottico: fuori e dentro l’occhio attraverso il tempo, e viceversa, fino alla sequenza allucinatoria dello Stargate nella quale, una volta che il monolite si è allineato ai pianeti, David entra in una sorta di quarta dimensione. Perciò i campi statici, le lente carrellate in avanti e persino certi cut-in vengono in diversi momenti saturati da circonferenze riconducibili alla morfologia oculare: l’architettura delle astronavi e i loro interni, compresa la ruota abitata dal capitano Bowman e dal suo vice Frank Poole; i pianeti del Sistema solare e le orbite satellitari; la navicella rotonda usata per le riparazioni, col suo oblò attraverso cui David si vede invecchiato nella stanza settecentesca; il globo in cui fluttua il feto astrale, sul cui occhio illuminato termina l’ultimo fotogramma. Oltre al cerchio, la macchina da presa si sofferma poi su altre forme basiche che rappresentano i tasselli minimi della vista, tanto per l’immobile occhio riflettente di HAL quanto per quello organico di David: il parallelogramma del monolite e dei moduli rettangolari nell’unità centrale di HAL, il quadrato della scacchiera su cui giocano Frank e il computer, l’ottagono ricorsivo del corridoio di stoccaggio percorso dal capitano, i triangoli che compongono il varco circolare dell’astronave e che, schiudendosi, diventano cuspidi.

Si scopre allora che il Discovery, sfera caudata che ha uno scheletro di poligoni enfatizzati dall’alternanza tra panoramiche e primi piani, altro non è che l’equivalente fantascientifico della corazzata Potëmkin, che Ėjzenštejn filmò alla stregua di un colossale poliedro d’acciaio isolandone di volta in volta le figure geometriche fondamentali. Analogamente alla maniera costruttivista in cui Ėjzenštejn riesce a far interagire le componenti del Potëmkin e la gestualità degli attori, Kubrick rende espressive e significanti le singole parti del Discovery (e più di tutte l’occhio di HAL) includendole in una vera e propria anatomia geometrica della macchina. Estendendo il paragone tra le due navi alle pellicole, sarebbe affascinante intendere 2001 al pari di una prosecuzione massimalista delle intuizioni sul carattere continuo della relazione tra uomo e macchina già proposte nella Corazzata, che d’altronde è a sua volta un film concentrato sull’occhio, come avevano ben capito Salce e Villaggio. Lo dimostrano i primi piani sui volti delle donne nella scena della scalinata di Odessa, dallo sguardo della madre che assiste alla morte del figlio – citato filologicamente ne Il secondo tragico Fantozzi – all’occhio maciullato da una pallottola dell’anziana col pince-nez.

Come tutti sanno, dopo il prologo preistorico la vicenda sci-fi di 2001 comincia con una prodigiosa ellissi temporale, lo stacco di montaggio grazie al quale il movimento dell’osso scaraventato in aria da un primate prosegue nel volo di un’astronave sospesa nello spazio. Quindi si conclude, prima dell’epilogo da camera, quando l’unico astronauta sopravvissuto viene scaraventato in un orizzonte trascendentale che recupera le atmosfere di Universe in chiave ergotica, acutizzata dalle Atmosphères di Ligeti. Subito dopo aver disattivato HAL (e quindi spento il suo occhio), in quello di David, penetrato in una dimensione dove non vige più la separazione tra il corpo e le configurazioni canoniche del mondo conosciuto, s’infiltrano pianure frattali, cristalli aperiodici, globuli fiammeggianti, ragnatele colloidali, costellazioni al collasso, iniezioni di fluidi cangianti, fino ai paesaggi primordiali di una Terra non ancora (o non più?) popolata dagli esseri viventi. Verso l’inizio del film compare una forma semplice, cioè un parallelepipedo di traverso che, per merito della violenza insita nella tecnica appena scoperta dai progenitori della specie umana, rende un’arma rudimentale e un incrociatore futuristico due esemplari della medesima categoria di invenzioni, suggerendo l’implacabile continuità del progresso. Quasi alla fine l’apparato di forme emerse man mano di fronte alla macchina da presa viene smaterializzato e traslato su un piano anti-cartesiano, dove ciascuna forma trova la propria versione ulteriore e astratta. Kubrick riesce così a incorniciare il racconto della spedizione verso Giove tra gli estremi dell’indagine morfologica e fenomenica dell’occhio, cioè lo schema basilare dell’evoluzione secondo la tecnica da un lato, dall’altro l’oltrepassamento delle frontiere della visibilità. Anche se bisogna ammettere che, almeno per quanto riguarda il significato metastorico del match cut tra la clava e la piattaforma spaziale, il regista statunitense fu anticipato da Buñuel, che nell’ultima, geniale dissolvenza di Simon del deserto fa coincidere la colonna ormai vuota del monaco stilita e i grattacieli di New York, dimostrando istantaneamente che questi ultimi non sono che la moltiplicazione della prima.

Infine, forse non proprio tutti sanno che fino alla primavera del 1965, quando Arthur C. Clarke doveva ancora finire di scrivere l’omonimo romanzo e la sceneggiatura era incompleta, il titolo provvisorio del film era Journey Beyond the Stars. Ne è rimasta traccia nella terza e ultima didascalia, che precede l’irradiazione prismatica nell’occhio di Bowman durante il prefinale: «Jupiter and Beyond the Infinite». Ma prima di prendere alla lettera questa formula (poi resa celebre nella variante del motto di Buzz Lightyear) interpretando il film come un’epica metafisica proiettata oltre le stelle e l’infinito, va riconosciuto al capolavoro spaziale di Kubrick un carattere prepotentemente sensoriale. 2001 è un’Odissea del vedere: un viaggio attraverso l’occhio, al di là delle forme che l’occhio può percepire.

D’altra parte «il film non si pensa, ma si percepisce» (M. Merleau-Ponty).