Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall: tutti quei materiali, insomma, di cui autrici e autori si servono per raccogliere le idee, organizzarle e svilupparle in un’opera narrativa. In senso letterale le opere letterarie sono il risultato che viene fuori da questi schemi.

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico (ad esempio l’organizzazione della trama, lo sviluppo di un’idea, la caratterizzazione di un personaggio, una certa soluzione narrativa), abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. In questo senso, Fuori dagli schemi dovrebbe rappresentare, in ambito letterario, quello che nel mondo cinematografico è la celebre rubrica Anatomy of a Scene del «New York Times», dove registi o sceneggiatori sono invitati a dissezionare la scena di un proprio film.

Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Giorgio Fontana

Dal suo esordio con Mondadori nel 2007, Giorgio Fontana (Saronno, 1981) ha pubblicato cinque romanzi – gli ultimi quattro con Sellerio –, una raccolta di racconti, un saggio sul berlusconismo e un reportagea fumetti. Nel 2014 ha vinto il Premio Campiello con Morte di un uomo felice, che forma un dittico con il romanzo precedente, Per legge superiore (2011). Oltre a collaborare con diverse riviste e giornali, è sceneggiatore per Topolino e insegna scrittura creativa alle scuole Holden e Belleville.

All’indomani del Campiello, Fontana ha dichiarato di aver interpretato il premio come «una pacca sulla spalla per lavorare meglio». L’incoraggiamento ha dato i suoi frutti: all’inizio del 2020, dopo un decennio di lavorazione, è infatti uscito il suo romanzo più impegnativo, Prima di noi (Sellerio), una imponente saga familiare che narra la storia della famiglia Sartori dalla disfatta di Caporetto fino agli anni Dieci del nuovo millennio. In Prima di noi si riallacciano alcuni temi, problemi e ambientazioni già toccati nei romanzi precedenti, come il conflitto tra esigenze o impulsi inconciliabili, le ragioni dell’individuo di fronte a quelle della giustizia o della Storia, e poi la Guerra partigiana, il terrorismo, la condizione dei provinciali sradicati dai luoghi di origine.

Non ancora quarantenne, Fontana è uno scrittore tra i più interessanti dei nati negli anni ’80, con alle spalle una notevole esperienza sia come narratore sia come saggista e articolista. Gli abbiamo posto alcune domande sul suo mestiere, sollecitandolo su alcune questioni di metodo a partire dalla lavorazione del suo ultimo romanzo, che si è appena aggiudicato il Premio Mondello.

In Prima di noi racconti un secolo di storia della famiglia Sartori che, se non ho contato male, comprende undici personaggi principali, intorno ai quali ne orbitano poi molti altri. A livello di struttura che tipo di lavoro preliminare ha comportato una narrazione di oltre 800 pagine, senza un protagonista e una focalizzazione fissi, che si sviluppa su un’arcata temporale così ampia?

Quando cominciai a riflettere su Prima di noi avevo soltanto un incipit (la diserzione di un soldato dall’esercito e la sua seguente diserzione dai doveri famigliari) e, in modo assai più nebuloso, un’idea di finale (quattro generazioni dopo, qualcuno che tirasse le fila del nucleo narrativo di fondo). Troppo poco per un libro: e infatti c’è voluto moltissimo tempo prima di scriverlo. Nei fatti, dopo un lungo lavoro di ricerca generale, sono andato in ordine cronologico proprio come il romanzo stesso: mi concentravo su una parte, lavoravo sui personaggi in gioco, ne approfondivo i dettagli storici e sociali; e quindi passavo alla successiva.

Naturalmente non era possibile avanzare sempre così, vista la dimensione del progetto narrativo; con il progredire della storia ho cominciato a pianificare quello che mi attendeva, immaginando i nuovi personaggi e le interazioni con quelli precedenti. La scaletta delle parti da scrivere restava comunque in forma abbozzata, diciamo più una serie di indicazioni generali che una vera e propria suddivisione in capitoli: quando poi le affrontavo, essa acquistava subito un carattere più concreto; e come spesso accade, scaletta e romanzo si influenzavano dialetticamente fino a raggiungere una forma definitiva. Inoltre avere chiara la distribuzione dei caratteri delle parti già scritte mi consentiva di evitare contraddizioni o ripetizioni. In questo mi era d’aiuto il principio compositivo scelto fin dall’inizio — ogni capitolo una focalizzazione diversa e un personaggio principale a rotazione.

La difficoltà principale del lavoro, prevedibilmente, era la vastità dell’arco temporale — cui seguiva, secondo l’impostazione e il tiro scelti all’inizio, una mole di pagine che già presagivo assai robusta. Non avendo mai scritto nulla di così lungo, ho imparato in fretta che simili dimensioni implicano problemi diversi non solo di grado ma anche di sostanza rispetto a quelli che avevo affrontato in precedenza.

Dovevo tenere saldo il controllo su ogni singolo capitolo, su ogni parte, e nel contempo sull’intera struttura: un occhio al microscopio e uno al telescopio. La preoccupazione era che il romanzo reggesse, e uso questo verbo in senso quasi ingegneristico, come per le varie campate di un ponte: distribuire con cura i pesi narrativi per garantire compattezza ed equilibrio.

Un esempio del metodo: ecco la scaletta definitiva della seconda parte del romanzo:

1. Gabriele, fine autunno 1930

2. Nadia, inverno 1930

3. Maurizio, primavera 1931

4. Gabriele, estate 1931

5. Renzo, gennaio 1932

6. Domenico, agosto 1932

7. Nadia, maggio 1933

8. Renzo, marzo 1934

9. Gabriele, aprile-giugno 1935

10. Maurizio, ottobre 1935

11. Domenico, febbraio 1936

12. Gabriele e Renzo e Domenico, novembre 1937

13. Nadia, maggio 1938

14. Renzo e Maurizio, 20 settembre 1938

15. Gabriele, aprile 1939

16. Maurizio e Domenico e Renzo e Gabriele e Nadia, fine agosto / settembre 1939

17. Maurizio, dicembre 1939

Nella scaletta, per ognuno dei capitoli focalizzati su un personaggio avevi anche qualche riga di sinossi? Oppure sei partito da una sinossi generale in cui la storia di Gabriele prevedeva gli eventi X, Y, Z, per cui X è stato sviluppato nel cap. 1, Y nel cap. 4, ecc.?

Questa scaletta è per così dire un’ossatura conclusiva, priva di altri elementi che c’erano durante la stesura: appunto una brevissima sinossi dei vari capitoli. (Ad esempio per l’ultimo della seconda parte avevo scritto qualcosa come Camminata notturna di Maurizio. Soccorre la ragazza. Ritorno del cjaljcut e morte. Poche righe, solo per identificare al volo quanto accadeva. (Il fatto di avere capitoli brevi era molto d’aiuto, in questo). A partire dalla prima riscrittura generale, una volta verificata la coerenza interna delle singole parti, cancellavo queste micro-sinossi dalla scaletta: è il mio modo per dire che il lavoro lì è finito. Dovevo però tenere una scaletta “leggera” con i vari personaggi e le date per le ultimissime revisioni e per controllare che l’orchestrazione delle voci (il loro alternarsi) fosse efficace e senza ripetizioni. Come avrete notato non vado molto per il sottile con gli schemi di lavoro: li uso, poi li sfrondo o addirittura li butto.

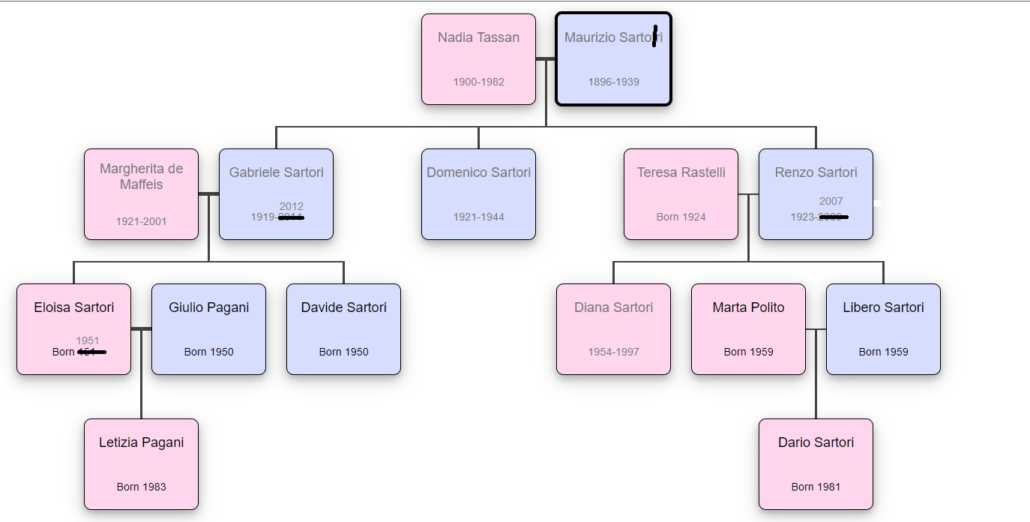

Per ogni capitolo ho indicato il personaggio (o i personaggi) attraverso i cui “occhi” si svolgeva la storia; e il periodo in cui essa avviene. Quest’ultimo dettaglio era fondamentale sia per un fattore di coerenza storica, legato alla ricerca, sia per dosare con fluidità lo sviluppo della storia — evitando balzi eccessivi o non giustificati. Anche quando nel romanzo il periodo non è chiaro o non viene nominato, nella scaletta doveva essere identificato una volta per tutte. (In altre parti usavo anche dei colori per evidenziare i personaggi secondari). Un albero genealogico sempre a disposizione, con date di nascita ed eventuale morte di ogni Sartori, completava il materiale di supporto alla scrittura vera e propria.

Questo per quanto riguarda la macrostruttura. A livello microstrutturale, ho lavorato affinché vi fossero dei richiami verticali fra un personaggio e l’altro, anche a distanza di generazioni: talenti, ossessioni o caratteristiche che venivano trasmessi o riapparivano di colpo: ad esempio il disegno per Nadia e Dario, o un certo spirito ribelle per Maurizio ed Eloisa, e così via. Lo stesso per alcuni motivi fondamentali, che si manifestano o scompaiono a seconda del momento e del flusso narrativo: l’altruismo, la solitudine, l’indole artistica, eccetera. Qui dovevo usare un pennello più fine, per così dire, per restituire al lettore l’impressione di una completa naturalezza. Mi ispiravo, metaforicamente, anche a certe strutture musicali: penso ad esempio alla musica da camera di Brahms che tanto amo. Purtroppo non ho più gli appunti e schemi al riguardo: uno in particolare, scritto a penna, impostava graficamente l’idea.

Infine, occorreva gestire una questione che mi sta molto a cuore — quella del tempo. Prima di noi ha due vettori temporali: uno cronologico, ovvio, quello che porta la storia dal 1917 al 2012; e un secondo più elusivo, che in realtà il titolo già preannuncia: ovvero il tentativo di riappropriarsi del tempo perduto e accumulato alle nostre spalle, delle vicende di chi ha vissuto e sofferto “prima di noi”, appunto — non una semplice ricostruzione del passato, insomma: motivo per cui l’etichetta di “romanzo storico” non mi piace. Come ho raccontato diverse volte, l’ispirazione viene dalla seconda delle Tesi di filosofia della storia, dove Benjamin scrive: «C’è un’intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra. Noi siamo stati attesi sulla terra». Naturalmente lui sta impostando un pensiero di carattere filosofico, politico e parzialmente teologico; mentre in Prima di noi c’è un libero tentativo di elaborare narrativamente quest’idea. Ci sono dei punti — pochi ma precisi — in cui i Sartori, voltandosi, tentano di fare il «balzo di tigre nel passato» di cui parla Benjamin: e solo alla fine all’idea di tempo «omogeneo e vuoto», per continuare con il lessico del filosofo tedesco, si sostituisce un’idea di passato «carico di attualità». I Sartori, anche quelli scomparsi, sono tutti presenti e uniti nella pietas.

Il tuo ultimo romanzo è – da quanto hai dichiarato in alcune interviste – il libro che volevi scrivere e che hai elaborato negli ultimi dieci anni. Come si lavora a intermittenza su un libro (se è questo il caso) e come si “riscrivono” epoche di cui si è già scritto in altri romanzi, senza ripetersi (la lotta partigiana, la fine degli anni di piombo). Significa rielaborare il proprio sguardo sulla storia o adattare quello che già si è sviluppato a una nuova vicenda?

La prima metà di questi dieci anni se n’è andata un po’ fantasticando e un po’ in ricerca, spalmata nel poco tempo che avevo a disposizione o che riuscivo a dedicare per questo progetto. Ciò detto, lo scrittore che ero cinque anni fa è diverso dallo scrittore che ha chiuso, nel dicembre 2019, Prima di noi. Per il primo periodo, l’intermittenza era data per scontata: lavoravo ad altro e soprattutto non avevo assolutamente i muscoli narrativi per sollevare un macigno del genere. (Scrivere Morte di un uomo felice mi ha aiutato parecchio, in tal senso). Per il secondo periodo, in cui mi sono dedicato completamente a Prima di noi, c’era senz’altro il rischio di seguire strade già tracciate; ma la collocazione geografica e il punto di vista sugli eventi, molto diversi da quelli scelti in precedenza, mi hanno aiutato a evitarlo. La rielaborazione dello sguardo è stata dunque piuttosto naturale, benché abbia dovuto sforzarmi molto in alcuni punti che trovavo molto complicati da scrivere, non solo per la distanza temporale che mi separava da essi ma per il tipo di personaggi messi in campo.

Il fondale storico del romanzo lascia intravedere, insieme al lavoro sulla scrittura e sui personaggi, un enorme lavoro di documentazione. In parte si indovinano fonti sul pensiero anarchico, gli anni di piombo o le lotte di fabbrica, di cui sei un esperto. Per le epoche più lontane, immagino che tu abbia dovuto metterti letteralmente a studiare. Ecco, come ha interagito la tua scrittura romanzesca con le fonti? Per restringere il discorso, prendiamo un esempio: in un bellissimo capitolo, Domenico Sartori fa visita al signor Olbat, che da anni colleziona monete preziose per poi farne dono a Vittorio Emanuele III. La descrizione degli oggetti che si trovano in casa Olbat (siamo negli anni ’30) è vivida e precisa. Tra le monete della collezione, ad esempio, si cita un «aureo di Diocleziano». Com’è nato questo capitolo? L’idea romanzesca è venuta dalla consultazione di documentazione sulla numismatica (e sull’oggettistica), che ti sei trovato tra le mani mentre studiavi l’ambientazione storica oppure si è affacciata prima un’idea narrativa, che poi ha chiesto di essere popolata con oggetti documentabili?

Sì, ho studiato davvero molto. Questo per due ragioni: una di onestà intellettuale, per cui se mi prendo l’impegno di raccontare un dato periodo storico, devo essere il più preciso possibile — e soprattutto devo essere concreto.(La genericità è una malattia letale della scrittura). E quindi quale tipo di frutta si vendeva al mercato, come ci si vestiva, come si parlava, com’erano le osterie o le fabbriche o i circoli, com’erano i campi e gli attrezzi di lavoro… La seconda ragione è squisitamente narrativa: se fatta con criterio — con il piglio dello scrittore e senza la pretesa di completezza dello storico — la ricerca non mortifica affatto l’immaginazione; al contrario, la esalta e la spinge verso nuove direzioni. A volte bastava un piccolo dettaglio ulteriore — un tipo di gioco fra bambini, ad esempio — per farmi comprendere meglio come potevano comportarsi i miei personaggi e calarli con più forza nel proprio contesto sociale.

Qui poi c’era il problema di ogni ricerca per fini narrativi: fare in modo che non si veda, che non funzioni da abbellimento bensì si fonda con freschezza al racconto. Detesto quando nei romanzi lo scrittore vuol dar prova di sé e mostrare la mole di lavoro svolto. (Intervistato da Arbasino, Céline disse: «Chi prende una nave desidera svagarsi; mentre io sono giù alle macchine e lavoro alle prese con nafta e carbone… Ma questo non riguarda il passeggero che ha pagato la crociera, e ha il diritto di divertirsi…»).

Vengo ora all’esempio che citi: da ragazzino avevo tante passioni, fra cui — per un periodo, e chissà perché — quella della numismatica. Mi affascinavano le monete dei tempi andati, questi reperti non solo legati alla sfera economica ma anche a quella estetica. Mentre mettevo ordine ai libri mi è capitato fra le mani un volumetto sui conii romani; sfogliandolo ho fantasticato un personaggio collezionista, ancora senza nome né ruolo; e la sera, a cena, il signor Olbat ha cominciato a prendere forma: collezionava monete antiche, e aveva un aureo di Diocleziano (qui mi piaceva soprattutto l’allitterazione di-dio; e poi è un bell’oggetto, dal grande valore storico). Ma dove le custodiva? Non so perché — è davvero difficile raccontare il momento in cui un’idea ti colpisce — ho pensato alle gabbie dei piccioni. E quale senso avevano per lui? E che se ne faceva dei piccioni? E come si rapportava tutto questo alla sua condizione di padre che ha perduto un figlio? Ecco, più o meno ragiono così. Poi si tratta di scrivere, e lì inizia il difficile.

Attraverso quale processo sei arrivato alla “postura” del narratore che noi lettori, adesso, troviamo sulla pagina? Poteva esserci, ad esempio, la tentazione di cambiare voce, stile, ritmo passando dalle vicende della Prima Guerra Mondiale a quelle degli anni ’70 e poi ai primi anni Duemila. Invece ascoltiamo una voce che tiene tutto sommato un tono costante (cioè equilibrato, medio e ben distanziato dal racconto che ci porge) per oltre 800 pagine. Questa voce è scaturita naturalmente da subito o è il frutto di tentativi ed errori?

Da un lato è scaturita fin da subito — è il mio modo di raccontare — dall’altro ha richiesto un lungo lavoro di uniformazione, proprio perché brani scritti tre o quattro anni fa andavano portati all’altezza dello stile che sento di possedere oggi. Del resto, è proprio così: la voce di Prima di noi doveva essere piuttosto costante dall’inizio alla fine. Una scelta compositiva fra le molte disponibili, ma che mi appariva la più coerente con le vicende dei Sartori.

Ma non solo: su questa uniformità volevo anche imporre lievi variazioni nel corso del tempo. Questo non riguarda solo l’uso di lingue locali o dialetti, o della diversità di sguardo di Renzo bambino rispetto a Diana adulta, per esempio: le scelte stilistiche dovevano rispondere sempre, ma in modo sottile e non troppo evidente, ai sommovimenti narrativi e al periodo storico. Ad esempio le prime due parti a volte indulgono in toni da narrazione orale; ci sono colori più caldi rispetto alla lingua decisamente più fredda usata in certe altre zone del romanzo. Altrove ci sono punte di lirismo. Altre parti sono quasi cronachistiche. È vero dunque che nel complesso l’impasto linguistico non conosce grossi smottamenti; ma qualche piccola variazione c’è. Il tutto provando sempre a mantenere un principio di concretezza, materialità e precisione.

In generale, volevo garantire attraverso la lingua un certo brio. Guardavo al magistero di Stendhal, per fare un nome che forse suonerà un po’ inattuale. A costo di sacrificare l’indugio o la mera bellezza espressiva in certi punti, volevo che la narrazione procedesse spigliata — non per ragioni estrinseche al testo, come la volontà di avvincere a forza il lettore, ma ancora una volta perché era la decisione a mio avviso più coerente con il libro nella sua interezza. E sottolineo quest’ultimo punto: a volte ci si inebria per una bella frase o una bella pagina dimenticando che un romanzo non è fatto di singole belle frasi o pagine estraibili a piacimento, bensì un organismo estremamente complesso fatto di molte componenti, e che deve mantenere la propria identità e coerenza dall’inizio alla fine.

E ora un esempio pratico: l’incipit. Non ho conservato la prima versione, ma posso dire con certezza che era completamente sbagliata: sia dal punto di vista storico che dal punto di vista linguistico: era una lunga frase priva di veri appigli che dava al romanzo una tonalità quasi sperimentale. Ho buttato tutto e così ho fatto con altri tentativi andati a vuoto.

Questa invece è la versione più antica che conservo, del settembre 2018; il romanzo era già in fase molto avanzata di stesura, ma l’inizio era ancora traballante:

Il soldato semplice Maurizio Sartori si voltò a guardare la fila di uomini che avanzava sotto la pioggia. La ritirata aveva avuto inizio alle undici e quaranta del giorno precedente: il tempo di caricare gli asini, urlare di muoversi, ed eccoli lungo la strada — lui fra i primi. Ballarin dondolava al suo fianco con gli occhi socchiusi, baciando di tanto in tanto un crocifisso di rame.

Il suo battaglione riuscì a ripiegare in fretta, arretrando da Caporetto verso ovest. La paura si dissolse prima del previsto; erano così felici di essere lontani dalle trincee che qualunque imboscata sarebbe stata nulla al confronto.

Mancano molti dettagli; manca, ancora una volta, la concretezza. L’immagine della ritirata è vaga e imprecisa, si passa dallo sguardo di Maurizio a un piccolo flashback del tutto inutile narrativamente (e poi, perché “le undici e quaranta?”) e non ci sono particolari memorabili. Di tutto questo ho conservato solo il crocifisso di rame di Ballarin. Poco più avanti introducevo addirittura un altro personaggio secondario, un tenente, che non sarebbe più riapparso: via tutto senza pietà.

Se non sbaglio, nella redazione definitiva non compare mai la parola Caporetto (i soldati attraversano il Tagliamento). Perché hai deciso di lasciare ambigua (o meglio di affidare all’enciclopedia di un lettore medio-colto) la localizzazione dei fatti narrati?

Da un lato mi sembrava ovvio che si stesse parlando di quella ritirata, visto che siamo in Friuli nell’autunno del 1917; ma c’è una anche una ragione di equilibrio puramente romanzesco. L’inizio del libro è quasi privo di specifiche geografiche: non si sa quale sia “il ponte” che Maurizio e compagni passano poco dopo; non si sa dove sia esattamente il casale dei Tassan; e nemmeno il paese di origine di Maurizio. A questa vaghezza corrisponde una sorta di confusione interiore del protagonista della prima parte, ma non solo: è richiamata alla fine del romanzo, quando Letizia — dopo aver viaggiato verso est con dovizia di riferimenti geografici — approda in un Friuli occidentale altrettanto vago: nella mia testa, la sospensione della coordinata precisa doveva alimentare un senso di straniamento, e allacciarsi idealmente con quello provato da Maurizio all’inizio. Il cerchio così si chiude a tutti i livelli.

Ecco una riscrittura successiva:

Il fante Maurizio Sartori guardò la massa lungo la strada. Un ferito al suo fianco sputò e si calò l’elmetto sul viso, mentre un cane abbaiava al blindato. I cannoni abbandonati giacevano nella luce grigia. Molti erano ubriachi e si toccavano gli occhi e il collo e il naso, increduli. Più in là, fin dove arrivava la vista, la piana era interminabile e confusa nella pioggia, e il fumo dei magazzini incendiati si avvitava nel cielo.

Già meglio: lo sguardo di Maurizio apre il panorama visivo, lo seguiamo nel suo guardarsi intorno. Però le frasi sono un po’ troppo secche, c’è la sensazione di un accumulo troppo stringato di elementi, e manca qualcosa.

Qualche giorno dopo lessi Caporetto di Barbero e mi accorsi che a essere carente era soprattutto l’elemento carnascialesco della ritirata. Dovevo aggiungere una pennellata per così dire breugeliana, che desse maggiore vitalità al testo. Immaginai dei soldati ubriachi con del cibo sulle baionette inastate, e mi piacque: era realistico, un po’ grottesco, e restituiva l’atmosfera senza bisogno di alcun commento o introspezione.

Ma ancora non bastava: perso fra i commilitoni, lo sguardo di Maurizio difficilmente avrebbe potuto andare più in là di qualche testa. Decisi allora di innalzarlo, facendolo salire su uno dei carri; più precisamente lo feci issare. E arriviamo così alla versione definitiva:

Issatosi per un momento sul carro, il fante Maurizio Sartori guardò la massa di uomini che avanzava lungo la strada. Un ferito al suo fianco sputò e si calò l’elmetto sul viso, mentre un cane abbaiava al blindato, correndo con la lingua penzoloni. I cannoni abbandonati giacevano nella luce grigia. Tre commilitoni tornarono in colonna ubriachi persi, agitando sacchi di farina e salami rubati dai casolari, e tocchi di formaggio sulla punta delle baionette: «Dio, che festa!», gridavano. Più in là, fin dove arrivava la vista, la piana era interminabile e confusa nella pioggia, e il fumo dei magazzini incendiati si avvitava in piccole volte.

Confrontando prima e seconda versione si riscontra bene il procedimento a cui alludevi prima (sacrificio e recupero). Nella prima frase hai eliminato «sotto la pioggia» (poi sostituito con «lungo la strada»), ma hai recuperato il dettaglio della pioggia qualche riga sotto: «la piana era interminabile e confusa nella pioggia». Ti capita altre volte di scartare materiale, tenerlo da parte e poi riusarlo?

Sì, senz’altro. Qui banalmente ho spostato l’elemento climatico dandogli un carattere un po’ diverso, ma capita; a volte fra una stesura e l’altra si perdono dettagli che vengono recuperati successivamente, perché conservati in un file di appunti o nelle varie sintesi dei saggi letti. Devo dire però che mi capita più spesso di sfrondare.

Nella versione definitiva, a proposito del cane che segue il blindato, hai aggiunto un dettaglio: «correndo con la lingua penzoloni». Ricordo di averlo trovato molto bello: non solo è potente nell’evocazione visiva ma sembra alludere all’incoscienza dell’animale e alla sua “spensieratezza” rispetto alla tragedia che gli sta attorno. Conservi memoria di com’è nato?

Purtroppo è difficile ricordare la genesi di tutti i dettagli, ma mi pare fosse connesso all’elemento carnascialesco di cui parlavo: prima il cane abbaia soltanto, ora invece è come dici tu spensierato, gaio, corre, si diverte — mentre la colonna di esseri umani è in rotta sotto la pioggia.