Leggere Tutti Vivi, ultimo lavoro di Valerio Millefoglie (Mondadori, 2024), significa assistere al viaggio iniziatico che l’autore ha deciso di intraprendere a partire dalla storia di Elisa, Domenico, William e Costantino, i quattro ragazzi che il Trebbia, un’automobile e un’atroce fatalità hanno privato della vita nel gennaio del 2022. Nel fare i conti con la morte (quella dei giovani piacentini, quella dei propri cari e forse anche la sua), Millefoglie (uno che «per lavoro sente le voci») si serve di un Tascam per consegnare ai lettori un’idea vivida e definitiva di cosa comporti il mestiere del cronista, inteso quale reporter e giornalista sul campo: questa la sola certezza che rimane al termine di un itinerario, lungo e impervio, finalizzato ad aprire fenditure esistenziali e porre interrogativi che tutto contemplano, tranne una risposta certa. Alcuni esempi: come ci si muove nelle stanze – mai del tutto vuote – di chi è scomparso? Che ne è della madre, del migliore amico, della ex fidanzata di chi non c’è più? È lecito immaginarsi l’esistenza che avrebbe condotto chi ci ha lasciati? Nel domandarsi quale sia il senso – ammesso che esista – di avvenimenti tanto terribili quanto inspiegabili, Millefoglie le prova tutte: si affida prima alla razionalità, ovvero la ricostruzione degli eventi attraverso i luoghi, i parenti e gli oggetti materiali dei ragazzi; quindi, optando per l’irrazionale, fa visita ora alla religione (sarà peraltro ricevuto da Papa Francesco assieme alle famiglie dei ragazzi), ora alla divinazione. Se appare ovvio che un testo, letto o ascoltato a posteriori, possa risultare non privo di premonizioni e di qualche vaticinio, è sinistramente inquietante la frequenza con cui, nei brani del gruppo fondato da Wollas, il Dome e Milions (pseudonimi di William, Domenico e Costantino), ricorre un nesso profetico come «Wollas lo sapeva già».

Con Tutti vivi si prende parte al tentativo, portato avanti da un uomo che sul momento semplicemente non era presente, di recuperare l’esame autoptico sfuggito in tempo reale: per ciò, dunque, Millefoglie tiene tanto a ricostruire nascita ed evoluzione di un trauma collettivo, benché la portata di quest’ultimo non si riferisca al pianeta in toto, ma attraversi borghi di provincia, periferie, singoli quartieri e zone industriali; si tratta, dopotutto, di una vicenda insinuatasi subdolamente nell’inconscio di moltissimi e che rasenta la flashbulb memory (per intendersi: il motivo per cui si ricorda, con rara esattezza, dove ci si trovasse l’11 settembre nel momento in cui si è appreso del crollo delle torri). La fatica dell’autore mira però a un obiettivo che rispetto al resoconto documentario è al contempo più ampio – perché lo sono le domande cui ci si riferiva poco sopra – e più intimo – almeno stando ai molti spunti che lo scrittore estrapola per poterli riferire (anche) a sé e dissemina senza preavviso tra pagine legate in successione diaristica e dialoghi spesso sbobinati.

Sul versante dell’indagine analitica – e a suo modo filosofica –, si ambisce nientemeno che alla scoperta della verità: è una verità che giace al fondo e per cui non basta, perché soluzione semplicistica e bonne à tout faire, un muor giovane colui ch’al cielo è caro. Si va anzi a scavare, tra continui appuntamenti, pranzi, memoriali e concerti-tributo, nell’animo dei genitori cui quei figli sono venuti a mancare. Il candore e la gentilezza con cui Millefoglie è in grado di farsi accogliere, diventando a suo modo uno di famiglia, è già evidente dalla maniera in cui si maneggia il tema della morte, parola compresa: nonostante il termine e la sfera semantica ad esso connessa ricorrano, come è inevitabile, in più di un passaggio, diventano secondari rispetto alla vitalità – pulsante e tangibile – di parenti sì a lutto, ma che accettano di condividere il dolore. E all’autore, che alla morte risponde con la vita, viene fuori quasi senza volerlo una rivisitazione di Buzzati, un esperimento da ribattezzare Una cosa che comincia per emme. Grazie a questo peculiare aspetto – la custodia di ricordi, l’archeologia di una memoria che sfugge alla musealizzazione – Millefoglie può permettersi di rispondere a sé stesso: l’operazione (la missione, si dirà) cui è chiamato consiste forse, in ultima istanza, nell’essere testimone di testimonianze altrui, biografo e archivista al servizio di genitori divenuti archivisti della vita dei figli, ma senza agiografie. E ci si spinge addirittura oltre, collezionando – in maniera compulsiva – interviste o riferimenti a chi abbia vissuto vicende analoghe a quella occorsa ai quattro giovani. La casistica messa insieme, per cui si attinge tanto a esempi di personaggi illustri quanto a storie comuni apprese per caso, risulta non solo pertinente, ma particolarmente funzionale a indirizzare la ricerca, altrimenti cieca e spasmodica, condotta dall’autore: così questi trova conforto nel confronto con Loredana Rotondo, documentarista per radio e televisione, che sembra la sola collega in grado di comprendere a pieno un lavoro come quello in corso di svolgimento; lo stesso – ma per un altro verso – vale per il ricorso a Brent Larsson, padre del più celebre Björn, che lasciò orfano il figlio per non rinunciare a un giro in barca, e a Victor Hugo, la cui primogenita Léopoldine se ne andò in maniera straziante e molto simile a quella di Larsson e dei quattro giovani. Si va poi a frugare altrove: evocatori di spiriti, perché in contatto con voci “vive”, sono Friedrich Jürgenson, regista svedese di documentari e «pioniere della metafonia», nonché una donna – giusto una comparsa, menzionata nella prima metà del libro – che lavora a Matera e confessa «di sentire le voci». E non è da meno il contributo di Katia Tarasconi, consigliere regionale dell’Emilia Romagna ed ex assessore a Piacenza, che ha perso un figlio e cui Millefoglie fa notare che l’algoritmo, collegato alla playlist del ragazzo, le permetterà non solo di risalire alla musica che il giovane ascoltava, ma anche di scoprire canzoni nuove o che devono ancora essere composte. Il padre di Elisa, dalla sua, racconta del proprio debito verso Hotel California degli Eagles, che lo riempì di energia nei momenti più duri del servizio militare; Francesco, il padre di Costantino, è invece l’unico anello superstite di una catena, avendo conosciuto la morte del proprio figlio come già, decenni prima, quella del proprio padre.

Nel contesto di una simile raccolta di suggerimenti e strategie per mantenersi in vita, la musica entra in gioco con prepotenza. A farsi sentire è qui il retroterra culturale dell’autore, che parla in vece di musicofilo, critico ed ex giovane con velleità compositive. Vero è che un sottofondo non poteva mancare e che la canzone più rappresentativa – oltre alle molte del trio emiliano – finirà per essere quella che lo zio di Domenico iniziò nel 1983, poi conclusa nel 2022 e “messa” nella bara del nipote (ne scaturisce, più o meno, un prosimetro tutto contemporaneo); d’altra parte, la presenza di riferimenti non al solo mondo hip hop, ma legati a un immaginario vario che spazia dall’underground al pop più sfrontato (e comunque molto meno trap rispetto a quanto ci si aspetterebbe), offre una scansione cronologica parallela a quella, tutto sommato diacronica e lineare, degli eventi messi in fila da Millefoglie: è in sostanza un vero valore aggiunto, impensabile senza l’apporto dell’autore. E mentre compare pure Mezzosangue senza che – come per altri artisti cui si allude – se ne faccia mai esplicitamente il nome, prende corpo una scaletta che inizia con la struggente Mezza siga di Nerone (artista troppo spesso confinato, da chi non ne ha approfondito l’ascolto, al rap della tv), prosegue con l’emblematica My life di The Game (produzione di Cool e Dre; featuring con Lil’ Wayne) e si sofferma su un cavillo testuale di Più su di Renato Zero, in particolare sul sintagma «all’eternità» (n.d.a.: e se si fosse voluto, con una certa faciloneria nell’usus, semplicemente cercare un sinonimo per il più gettonato «all’infinito»?). Quindi si passa a Giungla di cemento – brano, questo, proprio di Wollas – che non può non rimandare a Il ragazzo della via Gluck e Giungla di città, per cavalcare l’onda che vuole in Celentano il primo mc italiano di ogni epoca; si vola quando Johnny, fratello di Domenico, ricorda il 2002, i Planet Funk e Who said (Stuck in the UK), mentre è piuttosto sincopato il passaggio dalla filosofia di Billie Eilish (il pezzo è Bury a friend, da When we all fall asleep, where do we go?, che Millefoglie rende con «quando dormiamo dove andiamo tutti?») allo spirito rivoltoso dei Prodigy di Music for the jilted generation, di cui si celebra con ragione l’illustrazione di Les Edwards, dall’interno della copertina del disco. Contribuisce in qualche modo alla colonna sonora anche il personaggio del parrucchiere-dj (Dj Tramelli, direttamente dal Salone Carla: «mi piaceva il rock, arrivo dai Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Rolling Stones»), che rispetto ai ragazzi si era posto con curiosità e voleva fungere, a sua volta, da ponte intergenerazionale al di là di ogni schematismo. E se alcuni stralci testuali ci dimostrano che – con buona pace dei puristi – esiste una zona franca che congiunge il rap e la trap, da Gemitaiz a Thasup (la canzone è proprio Vivi: «Triste e cruda questa vì, / stretta e buia la mia vì, / sembra un tunnel gallerì, / ma la luce si avvicì»), il percorso sembra chiudersi idealmente con Father time, di Kendrick Lamar (in collaborazione con Sampha).

Se un libro sulla continuità e su ciò che rimane non può non rivolgersi alla questione della genitorialità, della preminenza attribuita al tema si ha una prova tramite ulteriori dettagli isolati da Millefoglie con grande finezza: così accade specialmente quando si assume la prospettiva del figlio, di ogni figlio che si chieda come fossero i suoi a vent’anni, prima e senza di lui (maestro, in questo, si è rivelato Richard Ford, con il suo piccolo capolavoro Tra loro); lo stesso tono si coglie nel racconto di come un Domenico bambino, ma già alle prese con la musica nel 2014, vivesse la casa nei pomeriggi in cui i genitori, al lavoro, gliela lasciavano vuota e in custodia, tanto da renderla un luogo ancora inesplorato. L’amicizia che si crea tra le quattro famiglie, così come la solidarietà che può esistere solo tra padri che abbiano perso un figlio, è tratteggiata con un garbo che rientra in pieno tra i pregi dell’opera (spiccano le parole di Ulisse, professore di agronomia: «Non si smonta mai. Diventi ex marito, ex moglie, ex amico o amica ma mai ex padre, ex madre, non esistono gli ex figli»). Senza che si trovi una ragione ad accadimenti che restano inspiegabili, la risposta di Millefoglie sembra comunque emergere per conto proprio: essa pare consistere in un attaccamento alla vita “per reazione”, come per l’Ungaretti di Veglia o per la Sunny di Bobby Hebb. La sensazione di continuità che si percepisce al termine della lettura si poggia, in buona parte, sul valore simbolico attribuito alla cerimonia dei quattro alberi piantati a scopo commemorativo: e si tratta – non è un caso – di ginkgo biloba, le cui proprietà benefiche giovano, come è noto, a livello mnemonico. Al prezzo di un anno vissuto due volte, Millefoglie è riuscito e sta riuscendo egregiamente nell’intento di tramandare un corredo di fotogrammi e affetti che non smetteranno di circolare. Anzi: testatone l’assetto, da ora sono pronti ad andare da soli per il mondo.

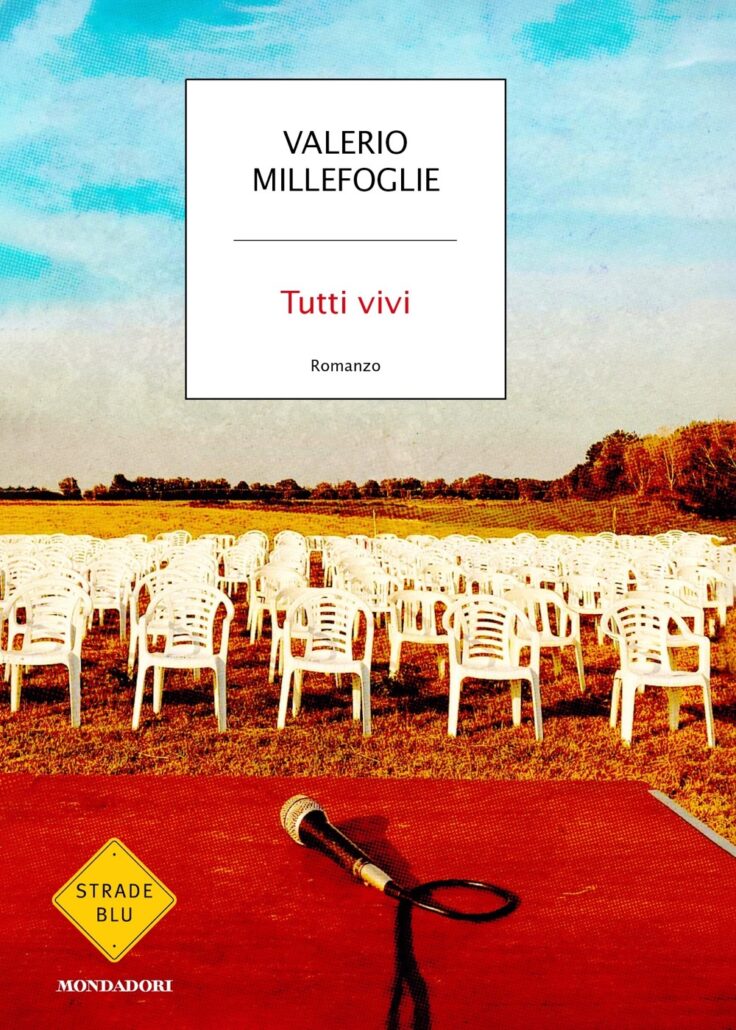

Valerio Millefoglie, Tutti vivi, Milano 2024, pp. 360, € 19,00