C’è un testo di Calvino contenuto nelle Città invisibili che racconta di una città, Despina, che prende forma dal deserto a cui si oppone: il marinaio, dopo essere stato per mesi in mare, scorge in essa i contorni di un cammello; il cammelliere, invece, «pensa a una nave, sa che è una città ma la pensa come un bastimento che la porti via dal deserto, un veliero che stia per salpare». Despina diventa così il simbolo delle aspirazioni mancate, il riempimento dei vuoti che queste hanno lasciato: un luogo del sogno e del desiderio, multiforme e immaginifico. Nell’esordio di Clyo Mendoza, Furia, pubblicato di recente da Polidoro editore, accade invece il contrario, ed è il deserto a dominare la narrazione, quasi che la possibilità stessa di costruire, immaginare Despina si sia persa insieme al desiderio che avrebbe dovuto darle forma. I protagonisti del romanzo di Mendoza non riescono ad emanciparsi dai ‘rami secchi’ delle proprie vite (cito di nuovo Calvino: «I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi»): si ritrovano costretti ad abitare le macerie dei loro amori guastati, a nutrirsi di quel senso di perdita; a diventare, per una sorta di maleficio, prolungamenti naturali dell’ambiente arido in cui il destino li ha confinati. Sono animali selvatici, voraci, desideranti in forma bestiale e ribelle, che assumono la forma di deviazioni mostruose: immagini di un’umanità che ha smarrito sé stessa nell’abisso della solitudine per non farvi più ritorno.

Dai grandi romanzi sudamericani, che costituiscono evidentemente un modello per Mendoza, Furia riprende anzitutto la struttura a incastro, che rivela solo alla fine il disegno complessivo su cui si tengono insieme i cinque capitoli di cui è composto – la traccia di un unico, immenso, destino condiviso. A costituire il fil rouge di questo complesso gioco di rimandi è un amore che diventa ben presto morbo, ossessione, ferita aperta, rovello: il gene comune di una stirpe di uomini e donne al margine, ritratti in quel perenne stato d’attesa che è proprio del soggetto di desiderio:

«Juan è lì ma ormai è il guscio di un uomo senza più un uomo dentro. Un fantasma, una triste traccia nel tempo, è tutto quel che rimane del soldato che Làzaro amò. Il dolore lo ha trasformato in uno spettro. […] Guarda questo poveraccio, Làzaro, dice Juan, manifestati, dimmi qualcosa. E rimane lì a mugolare finché non è colto dal sonno, appena comincia ad assopirsi sente ancora una volta l’oscurità perseguitarlo come fosse la propria morte, apre subito gli occhi, in cui è visibile il riflesso di quel sogno fugace dove riverbera il sangue» (p. 209).

I protagonisti di questo romanzo sono fratelli, madri, padri, amanti, sconosciuti incontratisi per caso: superstiti, tutti, di una devastazione che è tanto letterale quanto simbolica (lo sfondo arido e sabbioso delle vicende è la trasposizione visiva di una condizione al limite, quasi post-umana). Per quanto diversi e distanti, nelle loro vene scorre lo stesso sangue avvelenato, la stessa maledizione, che li condanna a una vita di passioni feroci e consumanti in grado di trasformarli in esseri bestiali, mostruosi perché devianti dalla norma:

«Mio padre […] non era un essere umano, era qualcos’altro. Un cane, ma non del tutto un cane. […] La sua famiglia non ci mise molto a voltargli le spalle e relegarlo in una stanza buia; alla catena. Si trasformò in un cadavere vivente; come un amore andato a male […] Ecco cos’era successo: veleno, mio padre aveva il veleno negli occhi» (p. 131).

Così accade a Juan, il personaggio che apre la narrazione sotto il nome di Soldato Uno. La sua condizione liminale, di soldato al fronte e sopravvissuto, si complica quando il personaggio si lega a un altro soldato (nel romanzo Soldato Due o Làzaro), diventando assoluta nel momento in cui quest’ultimo muore lasciando in eredità un segreto che infrange l’ultima possibilità di redenzione dei due e conduce Juan alla follia. L’evento è il primo di una serie di snodi metamorfici che scandiscono il ritmo del testo: in questo caso, la regressione verso una condizione spettrale e sub-umana è la traduzione narrativa della perdita e dello stigma che opprime il personaggio (e infatti, secondo Goffman, lo stigma funziona come marchio sociale di dis-umanità o a-normalità). Allo stesso modo, le altre figure presenti nel testo – Marìa, che viaggia nel deserto insieme al suo amato Salvador, destinato a trasformarsi in un cane-lupo; Cástula, soggiogata dal desiderio di amare; Vicente Barrera, che tiene le fila dell’intero racconto secondo modi che si chiariranno solo al termine della lettura – danno forma a un mosaico in cui tornano, come costanti, i temi della vita, della morte, del sogno, del destino, della colpa, della redenzione, del maleficio e dell’amore-odio.

A partire da questa cornice, Furia esplora le ambiguità e i limiti del desiderio mediante una narrazione che forza continuamente il senso comune di ciò che può considerarsi plausibile, reale e quindi accettabile:

«Chi è lei, chiese Cástula mentre la donna le apriva il sesso come se dovesse rovistare il fondo di una rosa. Senza rispondere, la donna si mise in bocca la sua mano. […] Sono cieca, le disse la donna tra un gemito e l’altro, il latte materno cura la cecità. E mentre le parlava, Cástula vide che la bocca della donna era senza denti. La mordeva forte, a gengive nude, e il latte colava addosso a entrambe fino alle cosce. Guarda cos’ho qui, disse poi la cieca, e avvicinò la candela al triangolo scuro del suo pube, ci frugò dentro come fosse un cespuglio, ne tirò fuori un piccolo pene e le conficcò nella povera Cástula che all’istante sentì di concepire. Allora lei è anche un uomo, disse sospirando come se le facesse male» (p. 66).

Il patto siglato con il lettore assume, così, una funzione ulteriore rispetto a quella tradizionale di precondizione del racconto (accetto di credere a quello che scrivi affinché la narrazione possa esistere e si tenga in piedi), e diventa esso stesso l’oggetto di una riflessione narrativa che scardina i paradigmi del realismo per evidenziarne gli impliciti normativi e le ingiunzioni, la struttura che determina lo spazio di ciò che è pensabile come umano. Judith Butler lo spiegava così in Questione di genere: «le norme di genere – dimorfismo ideale, complementarità eterosessuale dei corpi, ideali e canoni per definire la mascolinità e la femminilità appropriate o meno […] – stabiliscono che cosa sarà e che cosa non sarà intelligibile come umano, che cosa sarà e che cosa non sarà considerato “reale”, stabiliscono anche l’ambito ontologico nel quale ai corpi può essere data legittima espressione». Per questa ragione, man mano che si procede nella lettura i personaggi assumono contorni sempre più imprecisi, deformi, inumani: riflessi di quella sostanza sfuggente – il desiderio – che Mendoza insegue pagina dopo pagina:

«Il terzo giorno l’uomo che diceva di chiamarsi Marìa sembrava un cane rabbioso. Sputava, abbaiava, ululava, si lanciava su di me a morsi, tanto che ho dovuto legarlo a un albero. […] Il corpo di Salvador era lì, ma lui se n’era andato. Nella sua mente proseguiva la strada del deserto. […] A volte, quando rimaneva in silenzio, sentiva la voce di Marìa. Inseguiva l’ombra di un cactus e notava che, con il sole che tramontava così presto, le ombre delle cose sembravano prendere vita. E che la yucca aveva l’ombra di una donna» (p. 223).

Il desiderio si attesta, così, come forza ribelle, contro-normativa, mostruosa, appunto: perché capace di sbaragliare le carte, sovvertire gli schemi, confondere il binarismo e produrre alternative impensabili:

«Il mercante raccontò di una ragazza che si lanciava sulle donne per morderle e con la sua saliva seminava anche in loro il desiderio per lo stesso sesso. La prima vittima che aveva morso disse di aver sentito il cuore trasformarsi: si era messa a correre dietro alle lunghe chiome inseguendo un profumo che solo lei percepiva. Vagava tra le donne come un cane smarrito finché una di loro non la prendeva per mano e la portava via» (p. 27).

Se la circolarità della narrazione, il senso dell’incombenza del destino e la dimensione esistenziale delle vicende collocano questo romanzo in continuità con la migliore tradizione narrativa sudamericana (penso a Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che basa la sua struttura su queste stesse caratteristiche, o Pedro Páramo di Juan Rulfo, dove la compresenza tra il mondo dei morti e quello dei vivi è centrale come in questo romanzo), il modo in cui Mendoza risignifica quegli elementi di surrealtà (le allucinazioni, gli incubi, le metamorfosi, gli oggetti magici) che pure a quella si rifanno, dà al lettore la misura di quanto sia unica e originale la sua voce, che prova in questo modo a significare ciò che, rimanendo ai margini della cultura e della coscienza del soggetto, rimarrebbe altrimenti in-significato e insignificante. In questo senso, Furia è un romanzo che tenta di fornire un orizzonte narrativo a quei contenuti che, per citare Virginie Despentes, non riescono ad «accedere al piano del simbolico»: i traumi, le violenze, i desideri non convenzionali, i soggetti marginalizzati, i corpi non conformi. È per questa ragione che leggendolo si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un testo distopico: perché non esiste ancora un immaginario narrativo, una grammatica che sappia darne rappresentazione in una forma alternativa a quella frammentata, discontinua e post-umana su cui si fonda il racconto. Paul Preciado ricorre alla stessa strategia narrativa in Sono un mostro che vi parla: «Io, corpo che il discorso medico e giuridico ha marchiato come “transessuale”, che la maggior parte delle vostre diagnosi descrivono come soggetto di una “metamorfosi impossibile” […] Ebbene, è da questa posizione di malato mentale a cui mi relegate che mi rivolgo a voi, in quanto scimmia-umano di una nuova era. Sono il mostro che vi parla. Il mostro che avete costruito con i vostri discorsi e le vostre pratiche cliniche. Sono il mostro che si alza dal lettino e prende la parola, non in quanto paziente, ma in quanto cittadino, in quanto vostro pari mostruoso».

Furia è quindi un romanzo sulle possibilità del reale e, al tempo stesso, sulle possibilità di racconto del reale; è un testo che prova a restituire la forza di quel desiderio che confonde i confini dell’identità, del corpo e del genere e produce immagini impreviste, che appaiono disumane e incomprensibili solo di conseguenza:

«Qualcuno racconta sottovoce che il signor Juan ha un cane senza pelo, che hanno sentito dei colpi, che lo sguardo diabolico del cane ha ammutolito i marmocchi per diversi giorni. […] I bimbi dicono che, quando hanno guardato il cane negli occhi, sembrava un uomo ma anche una donna, e quella confusione gli bruciava nel cervello come veleno, si sono dovuti sdraiare, ad alcuni sono perfino venute le bolle e ad altri la febbre. […] Le mie figlie sono tornate, dice dona Ligia, ma due non sono più vergini. [….] Sono tornate con le ferite di un cane che è saltato fuori di notte, un cane che sembrava un uomo» (p. 237).

Impiegando, da una parte, i codici specifici della forma romanzesca, che consentono di esplorare l’impossibile, e piegando, dall’altra, a nuovi significati l’immaginario narrativo tradizionale di matrice epico-mitica, l’esordio di Mendoza tenta insomma un’operazione avanguardistica e militante: quella di dare voce a ciò che è rimasto inespresso, muto, inimmaginato e inimmaginabile proprio a partire da quelle strutture narrative e culturali che lo hanno confinato nello spazio del rimosso. L’obiettivo, riuscitissimo, è rivelare la sostanza umana di ciò che appare mostruoso per svincolarla dalla gabbia della devianza e restituirla alla possibilità della narrazione, in uno sforzo immaginativo che fa anche, come tutta la buona letteratura, da «antidoto alla solitudine».

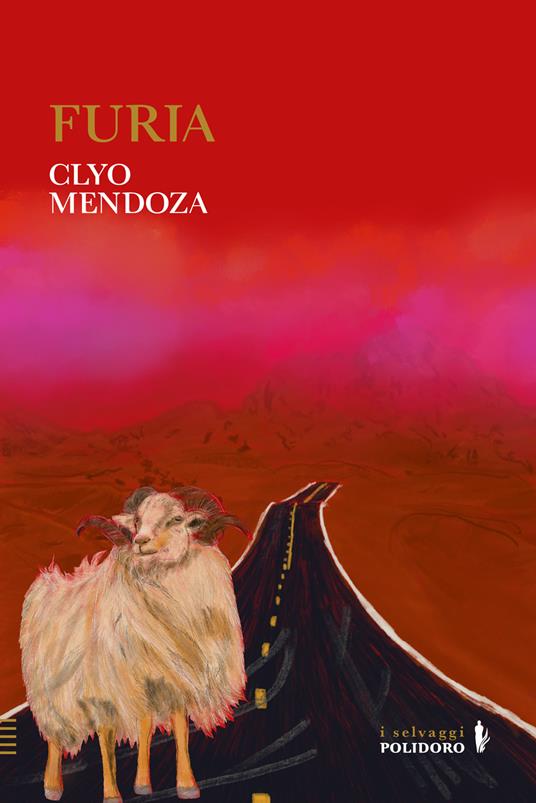

Clyo Mendoza, Furia, traduzione di Massimiliano Bonatto, Napoli, Alessandro Polidoro Editore, 2023, 305 pp, 18 €.