Alain Mabanckou, autore franco-congolese già noto ai lettori italiani, almeno dalla pubblicazione, tra il 2007 e il 2009, di tre libri da parte di Morellini (basti ricordare Memorie di un porcospino, premio Renaudot 2006) e ancor più in seguito alla notevole proposta da parte di 66thand2nd di alcuni romanzi più recenti, a partire da Black bazar per arrivare a Domani avrò vent’anni (Premio George Brassens 2010), trova ora un nuovo spazio editoriale grazie alla traduzione di Lorenzo Alunni, per Edizioni E/O, del suo ciclo di lectures dal titolo Otto lezioni sull’Africa, uscito a luglio.

Figura colta, eclettica, tradotto ormai in tutto il mondo, lo scrittore è stato anche finalista al Man Booker International Prize nel 2022 con il suo Peperoncino (Black Moses) e insegna letteratura di lingua francese all’UCLA.

Nel 2016 viene assegnata a Mabanckou, prima volta nella storia per uno scrittore puro, la cattedra di Creazione Artistica al Collège de France e questa occasione diviene il pretesto, o per meglio dire il contesto, da cui parte tutta la riflessione che porta avanti nelle pagine di Otto lezioni. Perché egli è sì uno scrittore, ma prima di tutto un autore africano francofono con un’autocoscienza fortissima, che ha a cuore la storia letteraria e politica del continente nero più della sua poetica personale.

Così, facendo appello alle proprie origini, Mabanckou mette in campo una commovente e spietata rappresentazione dei rapporti di potere, linguistici e spaziali, nascosti dietro la nascita e lo sviluppo della letteratura africana. Un’Africa capace finalmente di strapparsi dai pregiudizi che l’hanno costretta al silenzio per secoli, e in grado di parlare con una voce unica, altra, attraverso autori e opere magnificamente richiamate nelle 175 pagine del libro. Egli sposta il centro di gravità della lingua francese dal Collège de France a quei territori un tempo stereotipati, oscurati – le terre della colonizzazione. Disloca fuori dalla Francia, per così dire, il centro dell’attenzione critica sulla langue.

Centrale nelle pagine di Otto lezioni è quindi la questione identitaria e la possibilità di costruire un dialogo tra le opere nere di lingua francese e la narrativa d’Oltralpe. In qualche modo il gesto di Mabanckou somiglia in queste lectiones a quello di un agrimensore della lingua, sorta di geografo capace di segnare punti d’inizio, limiti e approdi nella metamorfosi estetica delle scritture africane. Moltissime sono le opere richiamate in una sorta di tour de force di riappropriazione e riabilitazione del linguaggio francofono africano, in una continua apertura di orizzonti: come Batouala di René Maran, premio Goncourt 1921, oppure Lo sciopero dei mendicanti (1979)di Aminata Sow Fall, per citarne un paio.

Nella prima lezione, forse la più importante per stessa ammissione dell’autore, intitolata Lettere nere: dalle tenebre alla luce, pronunciata il 17 marzo 2016, Mabanckou, con grande finezza e coraggio, rimuove la patina di leggende assurde tramandate sul continente nero, affrontando senza vergogna la miserabile storia delle rappresentazioni oscurantiste che nel corso dei secoli uomini europei o meno fecero del mondo africano – condensati nella Banania di De Andreis – tramite scritti d’esplorazione o romanzi d’avventura ottocenteschi. L’Africa in tal modo divenne «una terra dello strano e della fascinazione», schiava di un esotismo vuoto e menzognero.

Non risparmia nemmeno il Conrad di Cuore di tenebra, colpevole di rappresentare l’Africa come il «mondo della bestialità», luogo oscuro di stregoneria, antitetico rispetto alla civiltà europea. La persona africana è sempre messa in secondo piano, vista da lontano come in un grande zoo umano.

Fondamentale è stato invece il ruolo di certi scrittori viaggiatori, e in particolare le visioni offerte da autori di romanzi come Griaule, Leiris, Céline, Gide, Londres; L’africa fantasma, Viaggio al Congo, Viaggio al termine della notte, Terra d’ebano sono opere decisive per un nuovo sguardo su quel continente, un occhio più umano e consapevole, che finalmente mostri tutte le violenze, i soprusi e la disumanizzazione inflitti e capovolga l’idea di mondo coloniale fino ad allora in auge. Ciò fa sì che gli stessi uomini e donne africani prendano coscienza di sé stessi e diano vita a una propria letteratura, contrapposta all’ideologia dominante.

Da questo momento in poi la prima lezione diventa una sublime carrellata sulle principali opere africane di lingua francese, della cui ricchezza credo pochi lettori italiani siano a conoscenza. Qui sta sicuramente uno dei punti di forza del libro: la ventata di novità nel nostro panorama editoriale, la capacità di parlare di testi inediti da noi o altrimenti dimenticati, da riscoprire. Viene in mente, ad esempio, tra i tanti libri citati, Dovere di violenza di Yambo Ouloguem, premio Renaudot 1968, uscito per il Saggiatore nel 1970 e mai più ristampato.

Nella mia vita non ho letto molti autori di origine africana, lo confesso, e quei pochi li ho incontrati grazie a Editoriale Jaca Book, circa dieci anni fa: Ngugi Wa Thiong’o, Wole Soyinka e René Depestre. Per cui non immaginavo la ricchezza di stili e temi della narrativa africana, qui esibita nella sua bellezza! Mabanckou fa proprio questo: varca soglie, svela un mondo nuovo al lettore, lo stesso della cover, cioè libri su libri di autori africani in Italia sconosciuti ai più, colori diversi, veri e propri campi di senso da attraversare.

Se da una parte siamo rimasti orfani di quel progetto di Jaca Book – specchio di un certo fervore accademico spinto dalle vicende politiche del Terzo Mondo e capace di dar voce, prima con la collana Mondi letterari e poi con Calabuig, dagli anni ’80 in poi, ad autori come Achebe, Sembène, Diop –, dall’altra s’intravede oggi in certa editoria una sorta di rinascita africana, che spero prenda presto il largo, anche grazie a iniziative come CaLibro Africa Festival, che si terrà a Città di Castello alla fine del mese. Basti pensare a I soli delle Indipendenze di Ahmadou Kourouma, uscito nel 2004 e mai più ristampato, fino a pochi giorni fa, grazie proprio alla stessa E/O.

Nel prosieguo della lezione inaugurale Mabanckou spiega come l’avvento del jazz, delle danze e delle culture nere in Europa, e l’apporto di studiosi come Frobenius, abbia portato infine a tre figure fondamentali in questa storia, più volte citati dall’autore come padri del pensiero nero: Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor e Léon-Gontran Damas. Prima con il loro apporto alla rivista Présence africaine, fondata nel 1947; poi con la definitiva presa di consapevolezza sedimentata nel concetto di Negritudine. Emancipazione, risveglio, tradizioni ancestrali, contro acculturazione, corruzione e sfruttamento: questi sono i temi cari ai romanzi degli autori africani dagli anni ’40 in poi, nel periodo postcoloniale. Scrittori impegnati, mai indifferenti alla liberazione dal dominio. Momento spartiacque di questa storia, si capisce, è stato sicuramente il Congresso degli scrittori e artisti neri tenutosi nel 1956 alla Sorbona, proprio vicino all’istituzione da cui Mabanckou parla.

Sono pagine preziose, queste, qualcosa da conservare gelosamente in ogni biblioteca e rileggere spesso, per decolonizzare la mente, filtrare il pensiero unico, spesso eurocentrico e incapace di guardare le cose come sono. Non manca l’attenzione alle donne, sia nel discorso di apertura, sia nel seguito del ciclo, sottolineando la loro importanza in vari passaggi, ideatrici di riviste e antologie, o vere e proprie animatrici del pensiero nero: Christiane Yandé Diop e Paulette Nardal, tra le altre, furono centrali. La rassegna di Mabanckou è ricchissima e va ammirata con grande rispetto e consultata per trarre vari spunti di lettura: difficile qui restituirne la profondità di indizi. Vorrei però citare un bel passaggio che chiude un capoverso verso la fine del primo cours:

Scrittori che rompono le barriere e che rifiutano la suddivisione dell’immaginazione in compartimenti stagni, perché sanno che la nostra salvezza sta nella scrittura.

La seconda lezione è proprio dedicata a quella Negritudine cui si alludeva poco sopra, perché è un nodo da cui lo scrittore nero francofono prende parola, reinterpretandolo. Mabanckou mostra come tramite il Rinascimento di Harlem e l’indipendenza haitiana, quello spirito di rivalsa sia arrivato fino alla Parigi degli anni ’30, per costruire l’orgoglio consapevole dell’anima negra: America e Africa s’incontrano in Francia, dando luogo a un cortocircuito creativo distillato in alcune poesie e traslato nella prosa. La Negritudine urla le proprie origini contro il razzismo, le sa cantare, le fa esplodere. Nascono riviste, gli studenti neri possono confrontarsi circa i loro antenati e ridefinire continuamente la Negritudine stessa, concetto sempre in divenire. Passaggi molto caldi, questi di Mabanckou, colmi di citazioni e capaci di restituire il clima fervente di quegli anni, la nuova luce scesa su un manipolo di letterati e letterate capaci di influenzare un popolo intero.

Di base la Negritudine non è un affare di neri fra neri, ma un modo di ripensare il nostro umanesimo.

Il terzo corso si addentra invece in alcuni temi peculiari della letteratura africana francofona. Dagli anni ’30 in poi si trovano romanzi storici dall’intrinseco portato etnografico, quasi epopee precoloniali – con al loro centro imperi, tradizioni, feste, genealogie, cerimonie – che lasciano poi lo spazio alla descrizione dell’epoca coloniale, e all’apparizione di alcuni pionieri del romanzo africano, come Bernard Dadié, autore di Climbié (1956)o Camara Laye, con Un bambino nero (1953). Autobiografie, critica sociale e il richiamo all’Africa dell’infanzia. L’autore colonizzato è scisso tra il legame con l’animismo della tradizione e la cultura francese moderna. Ancora una volta Alain Mabanckou dà voce a diverse opere meritevoli di approfondimento e letture future, in un’esposizione ricca e stimolante, tracciando un fil rouge di temi e costanti, come, ad esempio, l’impegno politico o i costumi africani delle origini.

Con gli anni Sessanta arrivano i primi libri dedicati all’indipendenza, che presto si liberano dell’illusione dell’emancipazione e mostrano l’orrore dell’ondata di dittature locali che si susseguirà in diversi Paesi del Terzo Mondo. Il caos regna nelle società postcoloniali e gli scrittori africani, a volte anche con ironia e originali trovate stilistiche, riescono a mostrarle dall’interno.

Attraverso alcune scrittrici donne, che parlano anche, ma non solo, di poligamia, condizione femminile e patriarcato, fa capolino nella narrativa il tema dell’immigrazione, che poi si svilupperà negli anni Ottanta e oltre. L’esilio in Francia, vissuto con tutto lo straniamento che si porta dietro, dà luogo a un’etnologia di ritorno, capace di zoomare su pregiudizi contemporanei e cliché della Francia d’oggi, ben condensanti nelle idee di clandestinità e integrazione. Spunta così un afflato più sociologico anche nei romanzi africani.

Nella quarta esposizione l’autore mostra come l’editoria francese porti avanti da sempre quella ch’egli definisce «un’illustrazione tipizzata, sociologica, etnografica, politica e periferica delle culture africane», quasi ghettizzandola e tenendola fuori dalla “vera letteratura”. In più Mabanckou invita a considerare le copertine di opere di autori africani uscite in Francia e negli USA. Ne viene fuori un’idea esotica, colonialista, piena di stereotipi, simboli di un’Africa ideale abbastanza superficiale, irreale, solo buona per il commercio: le acacie, la savana, le donne con il velo, magari un sole e il deserto… Anche la fondazione di collane specifiche dedicate alla letteratura africana è sviante, in quanto non considera che la maggior parte di quelle opere è scritta proprio nella lingua che si parla nel paese dove escono, il francese. Così facendo, mostra gli errori da evitare nella rappresentazione futura della cultura africana, in qualsiasi ambito.

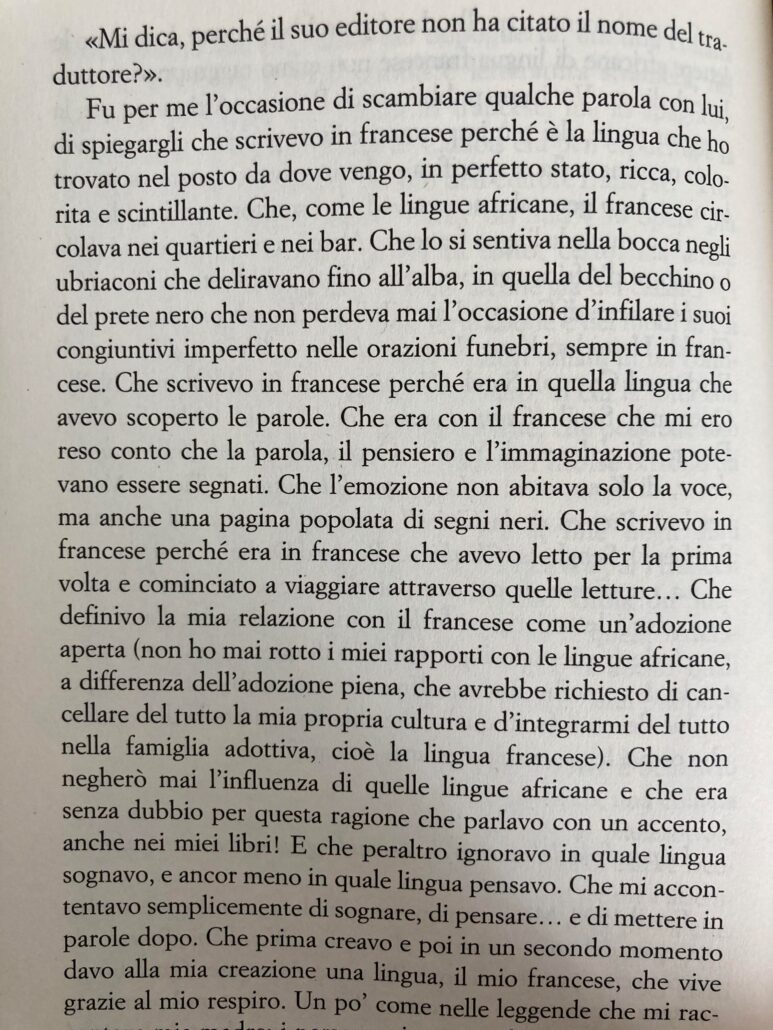

Le pagine 108-109 sulla lingua francese vissuta sulla propria pelle da Mabanckou, e cresciuta con lui, andrebbero citate in toto, per come riecheggia da esse tutta la sua poetica, la sua stessa personalità. Eccole:

.

Qui c’è la testimonianza di quella commistione di lingue e culture cui Mabanckou sembra alludere di continuo nel corso dell’opera, l’idea che le identità, così come i linguaggi, siano fluidi e sempre in divenire, e che l’incontro con l’altro sia un arricchimento, mai una perdita.

In questo modo si apre la questione affrontata poi nel quinto studio, ossia l’idea che secondo alcuni la letteratura nazionale africana debba svincolarsi dalla lingua francese, quella del colonizzatore. Ma Mabanckou smonta questa tendenza, spiegandone l’insensatezza di base, in nome della libertà creativa e della capacità dell’artista di incantare. Certo, è importante preservare le lingue locali, ma prima di tutto vanno strappate all’oralità attraverso dizionari, grammatiche e insegnamenti scritti.

Nella sesta conferenza Mabanckou, dopo aver messo sul tavolo la questione della cittadinanza di quei neri di Francia ancora lungi dall’avere un riconoscimento istituzionale in terra transalpina, narra di un episodio sgradevole che lo ha ispirato nella scrittura del suo libro Le sanglot de l’homme noir. Un duro scontro con un afroamericano discendente di schiavi africani; il tema della schiavitù e il collegamento con quei negrieri neri che avrebbero pari responsabilità degli occidentali nella tratta degli schiavi, e il rovesciamento di fronte, per l’attribuzione di una colpa di quella barbarie allo stesso Mabanckou, per riflesso. Da quell’assurdo episodio egli trae linfa per ridisegnare i pesi e le misure di quella colonizzazione e quella schiavitù, colpa non solo dei bianchi, ma spesso e volentieri di “notabili africani”, per mostrare che quindi non tutti i mali del continente nero vengono dall’Europa: l’obiettivo è quello di favorire uno scambio di idee multilaterale, quel melting pot culturale di cui lo stesso Mabanckou è oggi uno dei migliori rappresentanti.

Gli ultimi due interventi sono dedicati, rispettivamente, alla rappresentazione del topos del bambino soldato in una certa letteratura africana e alle scritture del genocidio del Ruanda. Le guerre civili nel continente nero hanno condizionato molto le lettere di alcuni Paesi. Ed è accaduto anche qualcosa di atroce e incomprensibile, l’emergere di una figura come quella dei minori combattenti. Prima nella realtà, e poi, giocoforza, nelle opere scritte. In nome di un sensazionalismo dell’orrore che rende ancor più aberrante l’idea trasmessa, il bambino soldato viene rappresentato con dovizia di particolari e senza remore, quasi a voler alimentare lo choc del lettore. Solo in opere come Allah non è mica obbligato, di Ahmadou Kourouma o Piccolo paese di Gael Faye accade qualcosa di diverso. Nel primo il narratore è proprio un bambino soldato, che descrive con ingenuità gli atti di violenza. Il lettore può però empatizzare con esso, cercare di comprendere la sua assoluta fragilità, senza per forza far dilagare il godimento del terrore e della ferocia. Nel secondo, ambientato in Burundi, il narratore meticcio ricorda la terra del padre, la sua infanzia, per poi arrivare fino all’epoca del genocidio spietato dei Tutsi degli anni Novanta. Il suo sguardo retrospettivo è commovente. La differenza sta proprio qui: nella rappresentazione di una gioventù meticcia e felice in Africa.

Questo serve a Mabanckou per introdurre il tema del suo intervento finale, incentrato sulla possibilità della scrittura dopo il genocidio programmato di un popolo, quello dei Tutsi in Ruanda. Storia e strategie politiche s’intrecciano dando luogo a ferite e guerre tra fratelli. Divisioni create a tavolino dai coloni, formazioni paramilitari, giochi di potere, e persino una letteratura nociva creata ad hoc per instillare una disuguaglianza all’interno della razza nera.

Di fronte al trauma di un milione di morti, l’immaginazione e il pensiero devono reggere lo scontro con l’attualità, contestando sì, ma anche lasciandosi andare, e indicando continuamente le malattie del potere, le disfunzioni sociali e le strategie atte a umiliare le menti. L’autore indica tre opere, come punto di riferimento, tutte uscite nel 2000: Boubacar Boris Diop, Rwanda. Murambi, il libro delle ossa; Tierno Monenembo, Il grande orfano;Abdourahman Waberi, Mietitura di teste.

Si fa strada un approccio agli eventi più esplicativo e pedagogico, ma anche critico. Finzione e testimonianza s’intrecciano, e la lingua è ora d’autore, perfino umile nell’ammettere moralmente la condizione di testimone esterna dei fatti.

La ferita indelebile del genocidio resta, dice Mabanckou, e ogni scrittore africano non può far altro che considerarsi come creatore artistico del post-genocidio, da quel momento in poi. L’unica cosa da fare è prenderne coscienza, avendo a cuore prima di tutto la dignità del continente nero, il suo presente: una scrittura impegnata, e capace di «decostruire il legame coloniale», verso il cambiamento.

Otto lezioni sull’Africa è una meravigliosa presentazione della ricchezza del pensiero e delle lettere africane di lingua francese, capace di sfaldare pregiudizi, aprire nuovi spazi editoriali e all’occhio del lettore indicare altre vie per lottare, pensare e sognare.

Alain Mabanckou, Otto lezioni sull’Africa, trad. L. Alunni, E/O, Roma 2023, 192pp. 18,00€