Classe 1988, Iacopo Barison è alla sua terza prova romanzesca, dopo Stalin + Bianca (Tunué), candidato nel 2015 al premio Strega, e Le stelle cadranno tutte insieme (Fandango, 2018). Con Autofiction, ancora per i tipi di Fandango, l’autore racconta da testimone e protagonista la generazione di cui fa parte: quei trentenni che faticano ad assumersi le responsabilità degli adulti, a collocarsi in una dimensione generazionale che non sia quella dei nati troppo tardi o troppo presto per, e a tagliare il cordone ombelicale che li tiene legati ai propri genitori.

Ancora più vero, questo, per i due protagonisti del romanzo. Orlando e Sofia sono due gemelli ormai prossimi al traguardo che li porterà alla svolta anagrafica dai “venti” ai “trenta”. Vivono, ancora immaturi e insoddisfatti, vite separate ma comunque parallele: non propriamente fratello e sorella affettuosi l’uno con l’altra, ma connessi dalla propria sotterranea condizione di gemellanza e da un perdurante e leggero disagio di vivere, generazionale e familiare. Sono nati da Agata e Leone, genitori un po’ avanguardisti, un po’ nostalgicamente hippy, un po’ radical chic, ma soprattutto registi del film cult La musa divoratrice e vittime di un tragico incidente aereo che li allontana dai figli quando questi hanno appena compiuto vent’anni. È insomma, la loro, una famiglia infelice a modo proprio (per parafrasare Tolstoj), in cui «i grandi […] si dimostrano più propensi a ricordare quello che vivono, mentre i bambini vivono senza sapere che un giorno dovranno ricordare» (p. 366).

Orlando (che deve il suo nome al capolavoro ariostesco) è il disilluso social media manager di un museo del cinema, senza particolari aspirazioni né legami sociali; l’unica parvenza di relazione che riesce a coinvolgerlo è quella pseudo-amicale con Emma, collega dell’ufficio stampa e madre separata; almeno, finché la sibillina figura di J non subentra nella seconda parte del romanzo, a insinuare dubbi e generare confusione nel lettore e nei protagonisti.

Sofia (un altro omaggio onomastico, stavolta alla Loren nazionale) è invece un’aspirante artista, ancora lontana dal raggiungere un pur minimo risultato in termini di affermazione e successo professionali, e forse per questo altalenante nelle diverse relazioni sentimentali che stringe e slega nel corso della storia (con Monica, Anna, Marta).

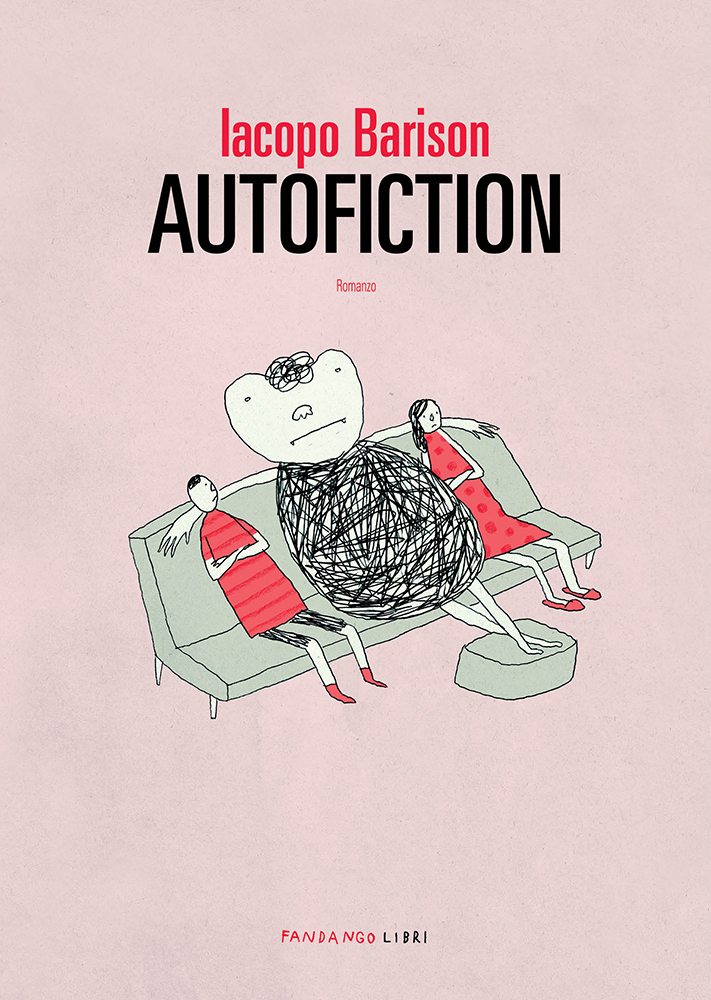

Questa condizione di stasi confusa, in cui i due gemelli nuotano sballottati fin dall’inizio del romanzo, subisce una scossa quando il Museo del Cinema decide di dedicare una retrospettiva ad Agata e Leone, in particolare a La musa divoratrice, e soprattutto quando, complice un provvidenziale allagamento nella vecchia casa di famiglia, Orlando ritrova una sceneggiatura scritta dai genitori (dal titolo Autofiction, appunto), in cui si fa accenno a uno sconosciuto terzo fratello. I due gemelli dovranno quindi confrontarsi con quel passato silenzioso ma ingombrante, un po’ cuore un po’ cervello aggrovigliato, che li separa e al contempo unisce (si veda la sintetica ed evocativa illustrazione di copertina, ad opera di Brian Rea); con l’eredità dei genitori, e la necessità di slegarsene senza rifiutarli; e, soprattutto, con loro stessi.

Ora: se, a prima vista, quella del trentenne medio che, nel secondo decennio del ventunesimo secolo, non riesce a tagliare il cordone ombelicale con la famiglia d’origine e con le proprie coperte di Linus può risultare un’immagine a tratti stereotipata, a tratti già scandagliata (basti pensare, su tutto, alla recente produzione fumettistica e seriale di Zerocalcare), è pur vero che l’autore di quella generazione fa parte, e la racconta dall’interno in una storia la cui trama può sì presentare qualche tratto di romanzesca inverosimiglianza, ma che sembra poggiarsi sul piano solido di un contesto realmente vissuto. Lo stesso titolo, Autofiction, e la dedica alla madre e al padre «perché non tutti i genitori sanno essere genitori» (p. 5), sembrano indizi premessi dall’autore a suggerire una qualche forma di legame autobiografico con la storia narrata.

Occorre inoltre aggiungere che, pur nel loro collocarsi in una generazione fin troppo caratterizzata, di Orlando e Sofia emergono tratti di atipicità e originalità dovuti alla propria storia particolare, sia come singoli individui, sia soprattutto come fratello e sorella, gemelli e figli di genitori tanto liberali nelle scelte educative e pedagogiche, quanto inconsapevolmente ingombranti. È infatti la personalità di Agata e Leone, così artistica, estrosa e a tratti fuori dagli schemi, a renderli genitori che costituiscono, pur da morti, una perenne pietra di paragone, termine di confronto a cui i ricordi e le azioni di Orlando e Sofia rimandano continuamente. Basti pensare alle scelte professionali dei due gemelli, che rimangono nel solco tracciato dalla carriera indie ma scintillante dei genitori: Orlando tocca di lato il mondo del cinema, raccontandolo svogliatamente attraverso il filtro dei social network; Sofia, nel tentativo rincorso di affermarsi come artista, prova neanche troppo implicitamente a percorrere una strada parallela ma vicina a quella dei genitori. Lo stesso titolo del film che ha decretato il successo di Agata e Leone, La musa divoratrice, sembra quasi preannunciare un’ironica condanna, nella figura di un’essenza divina, onnipresente e a tratti sfibrante, attaccata alle vite di chi, come Orlando e Sofia, quella musa l’ha vista nascere, crescere e imporsi come croce e delizia della propria infanzia e adolescenza.

Ma La musa, per Orlando e Sofia, costituisce anche il giro di boa per riavvolgere il nastro dei propri ricordi, e ricostruire la propria identità e il proprio rapporto di figli e gemelli. I protagonisti della storia tentano infatti, piano piano, di ridisegnarsi una famiglia a ritroso, attraverso i film, realizzati e non (La musa divoratrice e quell’Autofiction di cui Orlando ritrova la sceneggiatura), che in qualche modo la raccontano. E, pian piano, un disegno ne esce, proprio come in quelle figure umane stilizzate che, nel volume, segnano un graduale passaggio dalla prima alla seconda parte, in un’efficace e intrigante commistione tra segno alfabetico e segno grafico.

Il romanzo di Barison ha una prosa di ampio respiro, che si snoda per circa 450 pagine in sezioni i cui titoli rimandano all’elementarità di un gioco salva-noia (Animali, Nomi, Città, Cose, Immagini), e in un alternarsi cinematografico di narrazioni, ritratti, flashback e immagini evocative che il lettore segue a volte accompagnato per mano, a volte un po’ spaesato, a volte incuriosito e intrigato. La prima parte, in cui conosciamo i protagonisti e il loro ecosistema di relazioni familiari e sentimentali, è forse più organica ed efficace, mentre la seconda risente di un certo sfilacciamento nella conduzione narrativa e nell’introduzione di nuovi personaggi. La lettura avrebbe forse beneficiato di una maggiore concisione nella trama, per non far incappare il lettore nel rischio di perdersi, e la storia in quello di disperdersi.

Per costruire il tutto, l’autore attinge volentieri e con rispetto ad altri prodotti della letteratura più o meno contemporanea: se si è già fatto cenno ad alcune situazioni che strizzano l’occhio a certe vignette di Zerocalcare (basti pensare al gemello maschio, Orlando, che trascorre le proprie serate solitarie con cibo cinese e video porno), l’impalcatura del confronto tra fratello-sorella-genitori evoca una certa narrativa delle contraddizioni familiari, rappresentata, tra gli altri, dal recente Lacci di Domenico Starnone; fino ad arrivare a un omaggio esplicito a David Foster Wallace, tramite l’uso di una nota a piè di pagina esageratamente espansa e integrata nel racconto.

Barison si serve inoltre di una propria scrittura fresca, colorata e concreta, che rielabora in modo originale immagini e metafore per metterle al servizio della psicologia variopinta dei personaggi. Tutte le figure che popolano il romanzo sono infatti ritratte tramite una forte caratterizzazione di gesti, oggetti, ambienti e abitudini, tanto che alla mente del lettore può risultare spontaneo immaginarseli come personaggi recitati in un film dalla sceneggiatura già scritta, immerso in atmosfere malinconicamente pop. Sentimenti ed emozioni prendono corpo in metafore e simboli che non stonerebbero in una scena del Favoloso mondo di Amélie; un esempio su tutti: le classiche farfalle nello stomaco si dettagliano in «uno sciame di farfalle monarca […], che sbattono le ali per migrare da una parete all’altra, impregnate di mucosa gastrica» (p. 334).

Nell’ultima parte del romanzo, emerge (anche tipograficamente) la parola umami, termine del lessico gastronomico giapponese che indica un “quinto” sapore, né dolce né salato né acido né amaro, ma tautologicamente “saporito” (tipico, ad esempio, dei brodi e degli arrosti, e appunto di molte pietanze della cucina nipponica).

Ecco: Barison, con il suo stile, le vicende e i personaggi raccontati, le invenzioni di Autofiction, ha il merito di proiettare davanti agli occhi del lettore una sequela di diapositive colorate, un girotondo di fotogrammi in cui si osservano relazioni altalenanti, statue antropomorfe con teste canine, fratelli misteriosi, festival in Costa Azzurra, dialoghi, chat e immagini.

Il lettore, specie se più o meno coetaneo dei protagonisti, ritrova in questo snodarsi malinconico di colori una sinestetica sensazione alternata di dolcezza, tristezza, allegria, ironia, disincanto. Proprio come in un piatto dal retrogusto umami, al contempo genericamente e specificamente saporito; come in un film impossibile da incasellare in un genere preciso; come nella vita di chi, appena compiuti i trent’anni, trae forza e sapore dal proprio ricercarsi e definirsi.

Iacopo Barison, Autofiction, Roma, Fandango 2022, pp. 448, € 20.