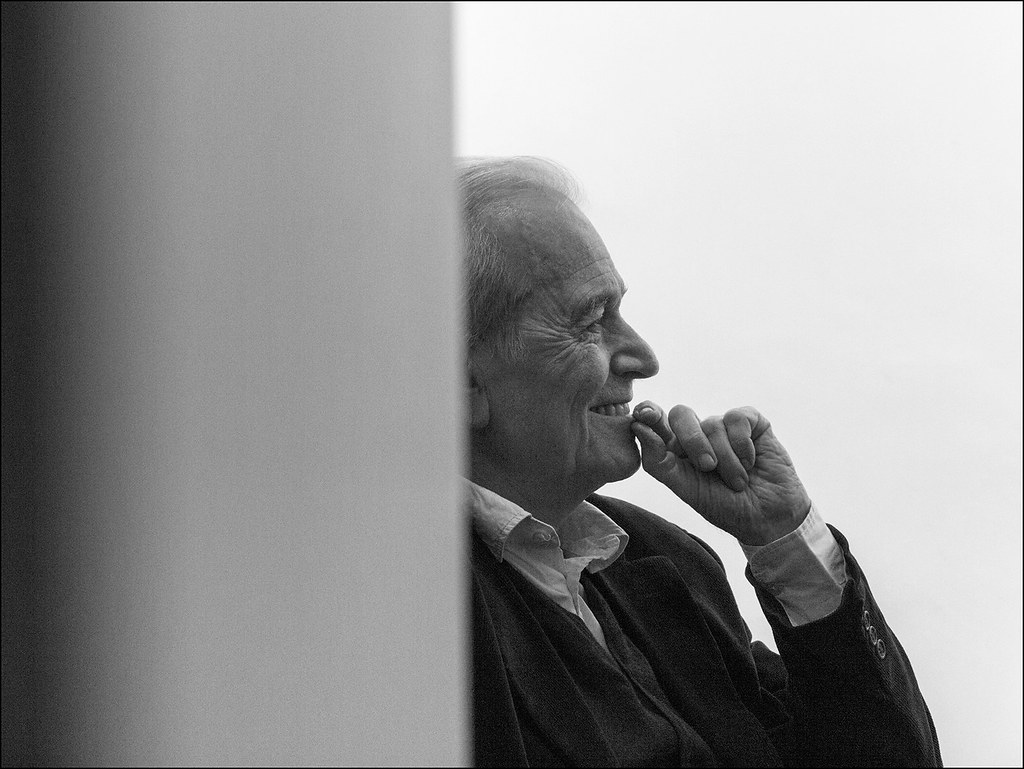

Nanni Balestrini, Ora si battono le piste importanti, 1972 (particolare)

A pochi giorni dalla morte, Nanni Balestrini viene ricordato, e non senza ragioni, come lo scrittore che maggiormente ha incarnato, nel panorama letterario del secondo Novecento italiano, da una parte il paradigma dell’intellettuale politicamente impegnato, e dall’altra quello del radicale sovvertitore della lingua.

Come se queste due componenti abbiano sempre corso in parallelo, nel suo itinerario creativo. Conciliate soltanto con la forza, quasi ammettendo con esitazione l’inaderenza tra forme di scrittura considerate oggi poco fruibili, alla soglia dell’incomprensibilità e relegate a una stagione letteraria ormai superata (il Gruppo 63), e la volontà di dare voce direttamente al tumulto e alle agitazioni di un contesto socio-politico (i movimenti rivoluzionari antagonisti sorti a seguito del ’68) altrettanto dato per vinto.

Rileggere Balestrini a distanza di tempo (certamente “a caldo” rispetto alla sua scomparsa, ma “a freddo” in relazione ai fatti che animano i suoi libri) consente per contro di provare a risolvere questo conflitto. E di reinquadrare, quindi, la sua opera nella sua interezza, indovinando almeno le ambiguità che la tengono insieme. È utile, in questo senso, rimescolare i termini, per cogliere in che modo impegno e scrittura d’avanguardia abbiano potuto convivere, in Balestrini, nel segno di una militanza non solo politica ma, più in generale, linguistica.

Dunque, il sottile rovesciamento: ipotizzare che il coinvolgimento di Balestrini nella lotta politica non sia stato uno sconfinamento e una scelta obbligata per evadere dai limiti ristretti della letteratura, quanto piuttosto un’amplificazione, un’espansione su scala gigantesca dello spazio apertogli, a partire dalla metà degli anni Sessanta, dalla sperimentazione linguistica.

Un’opposizione simile a quella citata in apertura, dovuta a un’ulteriore sfaccettatura dell’attività di Balestrini, si manifesta nell’indecisione con cui lo si vuole classificare ora come scrittore ora come artista visivo. Dopo gli esordi da poeta, infatti, i suoi versi presto fuoriescono dalla pagina stampata per darsi in immagine con urgenza di concretezza, non solo per essere letti, ma anche per essere visti.

Le successive sperimentazioni balestriniane – verbali, visive, verbovisive – poggeranno sempre su tale ambiguità costitutiva del linguaggio, che l’autore prende di petto sfruttando tutte le peculiarità di ogni forma linguistica. È particolarmente difficile, quindi, dare una definizione onnicomprensiva della sua poetica, così come stabilire se avvicinare i suoi testi, quando si trasformano in iconotesti, alla poesia visiva oppure alla poesia concreta.

Ricordiamo, per orientarci meglio e per individuare alcuni problemi fondamentali, le parole di uno dei padri della cosiddetta poesia concreta, Eugen Gomringer, che stanno alla base di molte delle deviazioni della parola poetica verso l’immagine operate tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. A proposito di una poesia non più meramente referenziale, denotativa o connotativa che sia, Gomringer annuncia che «il contributo della poesia sarà la concentrazione, la parsimonia [die sparsamkeit; sopprimendo volutamente, nella lezione originale, tutte le maiuscole dei sostantivi tedeschi] e il silenzio: il silenzio contraddistingue la nuova poesia rispetto alla poesia individualistica: a tal fine essa si basa sulla parola» (E. Gomringer, Vom vers zur konstellation, 1954, citato nel saggio di Andreas Hapkemeyer “Poesia concreta”, contenuto nel catalogo della mostra La parola nell’arte, svoltasi al Mart di Rovereto tra 2007 e 2008 e che comprendeva oltretutto opere dello stesso Balestrini).

Balestrini sembrerebbe aver preso una strada opposta, ma solo in parte. Gomringer, in realtà, non evoca il silenzio per invocare una poesia che tace. Al contrario, prescrive una poesia nuova, che muova dai silenzi di quella già scritta e di quella tradizionalmente intesa. Un impulso simile anima Balestrini: verso una scrittura che scrittura sia, essenzialmente, concreta; verso una parola poetica che si offra come un corpo che esprima effettivamente qualsiasi pulsione, e non più solo come una voce isolata, cristallizzata, astratta.

Gli strumenti balestriniani differiscono però dall’asciuttezza e dalla sintesi dei concretisti più puri. Alla “parsimonia”, egli contrappone un’ipertrofia linguistica: per dare corpo alla poesia, ogni mezzo – linguistico o visivo – è lecito. Lo spazio del silenzio è abitato, nella lingua di Balestrini, da una scrittura che appare iperlinguistica anche quando è visuale, e che oltrepassa il confine tra linguistico e iconico con violenza: per un eccesso oltranzista di parole.

Si potrebbe azzardare che la violenza, insieme alla corporeità, sia il filo che lega tutta la produzione di Balestrini, e non solo quella poetica e verbovisiva; cosa sono le sue irruzioni nel romanzo, se non veri e propri attentati a un sistema già ridotto da tempo in macerie? Da Vogliamo tutto (1971) in poi, le pagine dei suoi romanzi fanno esplodere, linguisticamente, la violenza dei corpi – e non più, naturalmente, dei personaggi – che si schiantano contro il mondo fenomenico nei casi più estremi.

L’efficacia della violenza linguistica dello scrittore si verifica, in special modo, quando egli non si limita ad approfondire sempre di più le diversità che accomunano i corpi emarginati – quelli degli operai, dei detenuti e delle femministe (Gli invisibili, 1987), degli ultras (I furiosi, 1994) – che lottano per conquistare i propri diritti, ma quando giunge a tematizzare esplicitamente la violenza stessa.

Scuote dunque la potenza di un libro inclassificabile come La violenza illustrata (1976), che per il suo carattere scopertamente processuale rappresenta la perfetta summa balestriniana. La violenza non è qui solo illustrata e descritta, ma interrogata con i suoi stessi strumenti, in un procedimento tautologico estenuante ma mai ripetitivo. I metodi con cui la violenza viene abitualmente raccontata dai media vengono, letteralmente, fatti a brandelli. Una scrittura che scompone resoconti di vari fatti di cronaca – diversi tra loro ma associati dall’uso e dall’abuso della forza – li ricompone, poi, stravolgendoli grazie ai mezzi della letteratura, rispecchiando i meccanismi con cui la violenza stessa passa per i filtri della percezione: inevitabilmente frammentata. Il processo e l’equivalenza tra violenza e scrittura vengono espressamente verbalizzati nell’ultima sezione del libro (significativamente intitolata “Dimostrazione. Scrittura e distruzione, scrittura e liberazione”): «L’esigenza a impossessarsi dell’oggetto da una distanza il più possibile ravvicinata nell’indagine o meglio nell’illustrazione nella riproduzione. Non si può identificare il significato delle parole si riesce solo a indovinare l’uso di suoni sibilanti è assolutamente insopportabile».

Il vertice di questo estremismo linguistico viene toccato in un altro metaromanzo («la storia di una storia un’altra storia o meglio altre storie o che piuttosto crede di raccontarle perché ciò che può essere mostrato non può essere detto»): L’editore (1989), che ripercorre le vicende intorno alla morte di Giangiacomo Feltrinelli. Proprio la crudezza della scrittura consente, paradossalmente, di dare voce a un corpo privo di vita senza che siano gli altri a parlarne; di dire, cioè, ciò che non può essere detto: «non c’era nulla qui niente picchi niente vita niente ascensioni né questa sommità era esattamente una sommità non aveva sostanza non solide basi essa pure crollava qualunque cosa fosse essa crollava mentre egli precipitava precipitava nel vulcano che doveva avere scalato dopo tutto sebbene ora avesse nelle orecchie quel rumore di lava che trabocca orribilmente era in eruzione ma no non era il vulcano era il mondo stesso che stava esplodendo che esplodeva in neri grumi». Le parole possono concretizzare persino le sensazioni di un cadavere.

Il ragionamento svolto all’inizio, sulla lotta politica come conseguenza inevitabile di un simile tragitto, diventa più chiaro ora, dopo aver ricondotto l’azione violenta direttamente all’azione sulla lingua. Il principio di una violenza, linguistica e politica, al tempo stesso distruttrice e creatrice, viene esposto da Balestrini per voce di uno dei già citati corpi ribelli de Gli invisibili. Parlando degli scopi del “movimento”, il protagonista Sergio a un certo punto spiega che «ci ponevamo il problema di come utilizzare la forza che ci eravamo costruita per generalizzare l’offensiva […] generalizzare l’offensiva significa radicalizzare l’insubordinazione a qualsivoglia gerarchia esercitare la nostra creatività distruttiva contro». Grazie alla violenza, nessun ordine costituito potrà mai sottomettere corpi, azioni, parole.

Se per Balestrini la scrittura si manifesta come una presenza corporea, non esprime dunque soltanto inclinazioni distruttive. Al contrario, l’ineluttabilità della distruzione si dà con l’erompere – nella scrittura così come nel corpo – di ogni tipo di pulsione forte. All’impulso alla violenza è connaturato, non come opposto ma come complementare, l’impulso amoroso. Si vede bene nel finale de La violenza illustrata, che descrive «la sensazione che l’anima ti pisci via dal corpo». La sensazione pura, da intendere come uno stato di massima esaltazione della percezione, è «una sensazione di vertigine di perdere me stessa come se non esistessi come corpo ma solo come sensazione come se ogni nervo del mio corpo diventasse vivo e cominciasse a pensare la sensazione di un nodo rigido che scoppia e fluttua improvvisamente e io apprezzo molto questa sensazione e sono piena di amore».

Guardando all’intero percorso creativo di Balestrini, si è tentati di comprenderlo, senza perciò esaurirlo, come un’indefessa militanza linguistica nel segno dell’amore e della violenza.