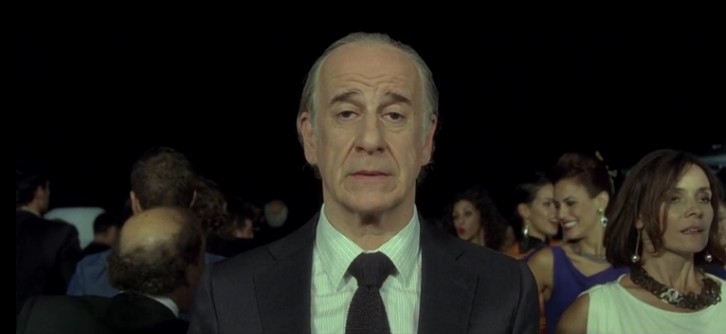

Goffredo d’Onofrio e Massimo Cotugno

Tra poche ore sapremo se La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino vincerà l’Oscar come miglior film straniero. Tutto questo successo è meritato? Ci troviamo davvero davanti alla nuova Dolce Vita, oppure anche la critica ha preso un abbaglio? Per rispondere a questa e ad altre domande abbiamo deciso di fare un gioco, il più classico in questi casi. No, nessuna monetina da lanciare in aria, ma qualcosa di un po’ più platonico. Abbiamo chiesto a Massimo Cotugno, redattore sezione cinema de La Balena Bianca, di prendere le parti di coloro che hanno amato e apprezzato questo film. A Goffredo d’Onofrio, giornalista professionista (Sky, Rai, RSI, Televisione Svizzera e altre cose), di capire le ragioni di coloro che, invece, il film non l’hanno apprezzato. Quattro i temi attorno cui si svilupperà questa discussione: la città di Roma, la classe sociale descritta e i personaggi, la morale della pellicola e, infine, i premi e il rapporto tra La Grande Bellezza e l’estero.

Roma

MC: città da sempre guardata, ammirata, osservata, gualcita dagli sguardi ossessivi, dalle fotocamere, dalle videocamere, dalle cineprese, dalle telecamere di videosorveglianza, Roma e la sua immagine sembrano sempre sul punto di sgonfiarsi e marcire. Eppure arriva sempre un’inedita visione a salvarla dall’oblio, qualcuno in grado di carpirne il segreto, di descrivere l’affascinante aura della città in perenne equilibrio tra vita e morte; così, d’un tratto il fascino di questi luoghi ci viene restituito intatto, fragrante. Esattamente quanto avviene nel film di Sorrentino, regista condannato come il protagonista del film, Jep, alla sensibilità e in grado quindi di distillare il mistico profumo di Roma sepolto dalle essenze dozzinali e corrotte di un’umanità alla deriva. La capitale sembra osservare il brulicare insensato e frenetico di questi parassiti con monastico distacco, al pari dei suoi algidi marmi e delle sue statue severe che disegnano uno spazio metafisico e privo di riferimenti. Neppure la miseria riesce a spogliare Roma dei suoi ori, che per contrasto sembrano essere infine più abbaglianti.

Gd’O: La Roma descritta non ha senso. È un sogno distorto, talmente ovattato da sembrare distopico. È pura malinconia di ciò che potevamo essere e che non siamo: belli, appunto. Una malinconia che, per altro, è tipica del nostro paese. Una malinconia che è italiana e romana allo stesso tempo. Che altro non è che sentimento di coloro che non si possono permettere di essere ottimisti verso il futuro. Le inquadrature lunghe, i carrelli, i dettagli su questo o quel palazzo, su questo o quel quadro, su questa o quella statua, tendono a nascondere più che a mostrare. La scena finale, i titoli di coda che scorrono durante una traversata sul Tevere, poi, altro non sono che il manifesto di questa malinconia, di questo fallimento romano. Le cronache di questi giorni parlano di una città lontana secoli dalla grande bellezza: ferita, immobile, minacciata dai suoi stessi amministratori. Nemmeno Nerone ha fatto così tanti danni come la continua rappresentazione di questa città in cui si sono spinti a forza simboli e simbolismi.

I personaggi

MC: Sarebbe un esercizio snobistico e poco onesto far finta di non accorgersi di un certo gusto felliniano nel tratteggiare i personaggi, nel dar loro un’aria grottesca e fumettistica, nel rappresentare insomma dei tipi umani che sono allo stesso tempo irrealistici e profondamente autentici. Il giornalista mondano Jep Gambardella non è che una versione stropicciata e amara del Marcello de La dolce vita o dell’irrisolto Guido di 8 e 1/2, con cui condivide la perenne ricerca di una purezza perduta in un lontano e mitico passato. Anche La carrellata di personaggi che popolano (o sarebbe meglio dire infestano) le notti di Jep Gambardella sembrano essere parenti dei mondani descritti da Fellini, sciocchi, vuoti ed egoisti. Se questi ultimi, però, lasciavano ancora intravedere una flebile speranza di redenzione e un sincero entusiasmo per il futuro, non si può dire lo stesso dei nuovi signori della notte romana, per lo più vecchi, disillusi e intenti principalmente a ingannare sè stessi. Sorrentino, così, prosegue il discorso del regista romagnolo innestandovi la propria idea di cinema senza fa percepire dissonanze e forzature. Da segnalare sicuramente il personaggio di Romano (Carlo Verdone), l’unico forse ancora in tempo per salvarsi uscendo dall’incanto tossico di Roma.

Gd’O: C’è un passaggio di un articolo di Filippo Facci, uscito qualche tempo fa che spiega tutto:

Non esiste un settimanale come quello diretto dalla direttrice nana, non esiste quell’ufficio col peluche gigante e il minestrone riscaldato, non esiste uno scrittore-grande-firma stile Jep Gambardella che oltretutto non è chiaro neppure come potrebbe campare, oggi: soprattutto in una casa con terrazza sul Colosseo che, tanto per cambiare, credo non esista. Così come non esistono i nobili in affitto (cioè: esistono, ma sono nobilastri, e non sono affatto tristi) e non esistono certe altre caricature bozzettistiche che imbottiscono il film come certi panini di McDonald’s, che non sai da che parte morderli.

Il giornalista di Libero, poi, racconta anche un aneddoto: Paolo Sorrentino in persona, in una sera tiepida romana ad una festa in terrazza con lo stesso Facci e Roberto D’Agostino (il fondatore di Dagospia, quello che ha raccontato davvero il mondo mostruoso delle personalità romane con il suo Cafonal). Per studiare e farsi ispirare. Del resto, dal regista che ha dipinto Giulio Andreotti, come un il deus ex machina ridotto in schiavitù non dai processi, non dalle accuse di mafia, non dai franchi tiratori, non dai sensi di colpa, ma dalla cefalea, non poteva che uscire un quadro grottesco e caricaturale della società romana.

Morale?

MC: Il fascino dei film di Sorrentino è che non sai veramente da che parte stia il regista, se dalla parte dei buoni o dei cattivi; forse la verità sta nel mezzo: lui sta con i brutti. O meglio comprende le ragioni profonde del loro agire, ne analizza le cause, ci mostra nuove vie alla bellezza, tortuose, impervie, più difficili da rintracciare perché celate dietro realtà orribili e meschine. I film di Sorrentino non sono mai pura critica sociale, denuncia, l’attualità e i fatti di cronaca sembrano essere solo un pretesto per uno scavo dostoevskijano nell’animo umano, per rivelarne la miseria e la fragilità.

Gd’O: «La capacità di mescolare senza pregiudizi ciò che è superficiale con ciò che è meno superficiale», lo dice lo stesso Sorrentino in un’intervista di maggio scorso, durante il Festival di Cannes. Ecco, è proprio questo mescolamento di livelli, di messaggi che non è chiaro: c’è solo una morale ne La Grande Bellezza? Tutto si racchiude nel pensiero del regista napoletano? No, neanche per sogno. La fruizione della pellicola è, per forza di cose, divisa. Ma questo perché è la trama ad essere divisa. Anzi, inesistente. E senza trama, non si può cogliere un messaggio finale. Dov’è il riscatto? Dov’è la redenzione? Dov’è il raggiungimento di un qualsiasi obiettivo dopo la faticosa trafila? Troppo poco aggrapparsi alle frasi della Santa, personaggio messo quasi per caso tra due pezzi troppo discontinui tra loro: «Le radici sono importanti». Suvvia. Di che cosa stiamo parlando? Verrebbe da chiedere, secondo lo stile del Gambardella giornalista: «Nooo, io voglio sapere che morale ha questo film». Lo diciamo noi: nessuna. Non c’è morale nella Santa-Guru, non c’è nell’attaccamento all’amore adolescenziale che influenza vita e carriera di Jep, non c’è persino nel personaggio di Giulio Moneta, uno dei dieci latitanti più pericolosi di Italia, vicino di casa e di feste della cricca mondana, che ci ricorda – facendo affogare lo spettatore nella retorica – che: «fa andare avanti questo paese, solo che nessuno se n’è ancora accorto». Tante morali, nessuna morale.

I premi e l’estero

MC: Paolo Sorrentino è ormai da alcuni anni, con pochissimi altri casi (un esempio su tutti: Nanni Moretti), il rappresentante di spicco del cinema italiano ai più importanti festival internazionali. Il motivo è semplice: il suo modo di fare film ha pochi eguali nel panorama mondiale, sia dal punto di vista concettuale sia da quello tecnico. Osare, quindi, agli occhi della critica mondiale, paga e il recente successo ai Golden Globe ne è solo la conferma. Sorrentino, del resto, aveva già avuto prova di essere apprezzato oltre oceano, riuscendo nell’impresa di girare This Must be the place, film con produzione internazionale e attori del calibro di Sean Penn e Frances McDormand. Il suo quindi è il cammino di un predestinato, e poco importa se a decretarne il definitivo successo sia il film col più alto tasso di italianità tra le sue opere e i riferimenti alla Dolce Vita e Fellini siano numerosi: la vera sfida non è uccidere i padri, ma saper interpretare in modo originale la loro lezione.

Gd’O: Servillo e Sorrentino hanno collezionato premi di prestigio. Questo è un fatto. Tutti aspettano gli Oscar e, molti, sono già pronti con i paragoni con La dolce vita. Piccola parentesi, prima di entrare nel dettaglio: si può capire la gioia e il delirio di onnipotenza che può prendere una volta vinto il Golden Globe, ma essere attori vuol dire anche ricevere telefonate e domande non proprio comodissime. Soprattutto con quando si è protagonisti di una pellicola che fa discutere. La diatriba tra Servillo e la giornalista di RaiNews24 è un’altra di quelle cose bel lontane da La Grande Bellezza. Dicevamo, i premi. Tantissimi. Ecco, probabilmente il film vincerà anche l’Oscar, ma questo vuol dire ben poco. Si capisce perché abbia avuto tanto successo all’estero e perché giurie anche importanti, siano cadute nel tranello di Sorrentino: il film ammicca proprio a chi è ancora aggrappato a Fellini e a quell’Italia. A chi pensa che il cinema italiano possa ancora essere quella fabbrica dei sogni che ci ha rappresentato. Tuttavia, la fabbrica ha chiuso, i sogni svaniti e le produzioni con valore artistico anche. Noi ce ne accorgiamo scorrendo i titoli che fanno intasano il botteghino, chi vive fuori dal bel paese, invece, non lo sa fare. O forse non vuole. Siamo uno stereotipo che diventa pellicola. Che a sua volta diventa statuetta. E l’Oscar sarebbe proprio la conferma che, nel mondo, siamo pizza, mandolino, Pulcinella, Fellini e De Sica (Vittorio, per carità) e, probabilmente, Sorrentino.