Saggio sulla solitudine, meditazione sui limiti del linguaggio, elaborazione del lutto, indagine sul razzismo sistemico, sulla vigente pervasività dei farmaci e dei mezzi di comunicazione di massa, dati, liste, ricordi, citazioni di poesie, new sentence. Che l’elenco di materiali e metodi eterogenei non inganni: Non lasciarmi sola. Una lirica americana di Claudia Rankine ‘canta’ con timbro filosofico coerente, e riesce a iscrivere la critica tipica della language poetry – la sua ricerca di moduli compositivi alternativi al verso e il sospetto per il linguaggio, ‘comune’ o ‘poetico’ che sia – nell’eredità letteraria afro-americana, col suo tendersi a rappresentare le istanze di una comunità storicamente marginalizzata attraverso la scrittura autobiografica. Lo fa attraverso una innovativa costruzione del soggetto narrante, che autobiografico non è ma tale suona, col suo modo di essere imbrigliato tra le forze del presente e nelle proprie maglie esistenziali, e la ripetizione incrementale di contesti e discorsi che evocano l’andamento ricorsivo del blues, ma un blues dall’espressività sopita e diffusa nella scrittura in prosa. La traduzione italiana di Isabella Ferretti è ben centrata sulla tonalità morbida e aperta dell’originale, e insieme attenta a mantenerne la curiosità investigativa e la tensione documentaria (il libro ha più di venti pagine di note che danno corpo ai tanti riferimenti alla letteratura e alla cronaca); da questa traduzione, pubblicata quest’anno da 66thand2nd, trarrò le citazioni che seguono.

In copertina appare lo schermo di una televisione che mostra l’ormai antico effetto neve del mondo analogico. La stessa immagine ricorrerà all’interno del libro, come contrappunto tra pagine di testo o anche tra pagine bianche, solitaria nella parte inferiore della pagina. La tele, insomma, è sempre accesa sullo sfondo, emblema dell’ossessione comunicativa ma pure a ricordarci di quanto rimane insondabile e continua a restare opaco nel suo rumore bianco. Compaiono diverse altre immagini nel corpo del testo e tutte privilegiano lo spazio rettangolare, utile a mettere in abisso la geometria della pagina del libro, in un corto circuito tra modalità di alfabetizzazione e circolazione del sapere, che non passano più o non solo dalla pagina a stampa, e onnipresenza della cultura auro-visuale con la sua ostinata tendenza a esaurire chi siamo e a non lasciarci sole. Si succedono, così, schermi che proiettano immagini di film e notiziari, etichette di medicinali, bandiere americane, una mastectomia, una lavagnetta con incise le ultime parole di un malato di Alzheimer, una barra di ricerca di Google, un grande cartellone stradale su cui campeggia la parola (la frase?) “Qui”:

O ancora Paul Celan ha detto che la poesia non è diversa da una stretta di mano. Io non vedo alcuna differenza di principio tra una poesia e una stretta di mano – così Rosemary Waldrop ha tradotto dal tedesco. La stretta di mano è il nostro rituale convenzionale per affermare (Io sono qui) e consegnare (qui) il proprio io a un’altra persona. Dunque la poesia è questa – Qui. Sono qui. Questa fusione tra la solidità della presenza e l’offerta di essa forse ha tutto a che fare con l’essere vivi. (130)

L’imperativo negativo del titolo richiama e va oltre il contenuto sentimentale tipico della canzone, invocando un bisogno di collettività non solo all’indomani del trauma degli attacchi terroristici dell’11 settembre, ma pure in perenne concomitanza con il terrorismo civile e di stato che storicamente usa gli afro-americani come bersagli. L’evento unico e le ripetute morti e uccisioni appaiono nel testo, pubblicato per la prima volta nel 2004, come punti di una imbastitura che invita a ricucire il tessuto di responsabilità e compassione slabbrato dal materialismo e dalla retorica statunitensi. Emblematico in tal senso il brano che racconta della sorella alle prese con il perito assicurativo che le chiede di raggruppare pagelle e tessere sportive per calcolare il “potenziale valore economico” dei figli rimasti uccisi in un incidente (78).

Al tempo stesso, infine, il titolo evoca l’inevitabilità del restare soli di fronte alla morte, il senso di impotenza e l’umanissimo e permanente bisogno di strumenti per elaborare l’ineluttabile. Molti ricordano l’ottundimento che seguì la tragedia resa emblematica dalla distruzione del World Trade Center; ero a New York nel periodo subito successivo e ricordo bene anche la voglia di parlare dei newyorchesi: in strada, sugli autobus, alle fermate della metro, tutti avevano bisogno di sfogarsi, di confrontarsi, di nutrirsi di parole, quelle dei media, sì, ma anche quelle di chi era fisicamente lì presente. Questa condizione di materialità incarnata in un corpo, fragile, impaurito e, come spesso accade nel libro, incurabile, o marcato da una razzializzazione che spinge ai margini, aumenta i rischi, abbassa le aspettative di vita e oggettivamente pone più vicini alla morte, questa materialità in cui tutto – dal diritto alla salute ai film di Peckinpah, dall’uso della morte da parte dello Stato per Hegel a Osama Bin Laden – è interconnesso e quindi manca di un centro afferrabile, è la condizione attraverso cui il soggetto di Non lasciami sola fonda la sua conoscenza del mondo, provvisoria, poetica, rinnovabile.

Il muoversi attraverso frammenti ricorsivi, e riesaminare ed accomodare il personale presente in una storia più vasta, dove le forze politiche, sociali e culturali spazzano con grandi folate le piccole velleità di saldezza del soggetto, rende il libro un addentrarsi, a suo modo, nell’epica americana. Sin dal primo testo, “C’era un tempo in cui potevo dire che nessuno di quelli che conoscevo bene era morto” (5), dove il classico topos dell’innocenza americana viene stabilito e subito messo in discussione, si crea lo scarto tra proiezione ideale ed esperienza materiale: “Gli anni passavano e la gente moriva solo in televisione – a meno che non fossero Neri, non si vestissero di nero o non fossero malati terminali” (5). È una incongruenza che permette di leggere la storia degli Afro-Americani, e la prolungata conversazione con essa che il soggetto qui istituisce, attraverso i vuoti del discorso pubblico, o, se vogliamo, il suo retro. Come quando leggiamo:

tra dieci giorni Bush avrà comunque vinto e ci troveremo a dover fare i conti con il nostro ottimismo americano. Tutto quello che non ha a che fare con i notiziari è una distrazione da Bush, lo stesso Bush che non riesce a ricordare se nel suo Stato, il Texas, erano due o tre le persone condannate per aver legato un nero dietro a un pick-up e averlo trascinato fino a ucciderlo. […] Non ricordi perché non te ne frega niente. A volte la voce di mia madre si gonfia fino a riempirmi la parte anteriore della testa. Perlopiù resisto all’inondazione, ma nel caso di Bush mi sorprendo a parlare con la televisione: Non lo sai perché non te ne frega niente. (21)

L’innocenza, l’’ottimismo, e naturalmente anche la felicità sono marcati da una americanità che in origine si è fondata di contro alla nerezza, variamente interpretata o come vuoto di senso o come contrassegno del selvaggio, incivile, immorale, sottosviluppato, carente, e così via, in una fuga di accezioni che a lungo hanno descritto al contrario l’accesso a una piena cittadinanza. L’americana del sottotitolo gioca allora anche con un certo ironico anti-americanismo: la tristezza che punteggia il testo è valida in sé, come accettazione della fatalità, ma anche, rovesciando il potere illusorio dell’auto-motivazione e del pensare positivo alla Oprah, come sfida alla famigerata pursuit of happiness. Se nel 1776 era un privilegio da possidenti bianchi, oggi è ancora un luogo che di rimando rinforza la collusione tra sad/triste e dark/scuro. Ne viene una potenza che non sarà gioiosa, ma è, per via obliqua, affermativa, e la cui ammissione ha valore sia ontologico che politico. Cosa significa essere tristi? “It meant dark in color… It meant me. I felt sad.” Significa anche attivare una capacità di sguardo transnazionale e relativizzare certi valori fondatori nazionali. Leggiamo l’intero brano, che illustra il moto vorticoso con cui il soggetto passa dall’esperienza personale situata alla riflessione esistenziale alle contrastanti dinamiche dell’identificazione nazionale:

Mia nonna si trova in una casa di riposo. Non è male. Non puzza di pipì. Non puzza di niente. Quando vado a trovarla e passo nell’atrio poi passo la sala comune e la postazione delle infermiere, ogni anziano senza eccezione solleva la mano in segno di saluto Uno dice, Steven. Ann, gli fa eco un’altra. Sembra di stare in un paese del Terzo Mondo, solo che invece di cibo o soldi è te che vogliono, la tua compagnia. Nel Terzo Mondo mi sono sentita americana con un’intensità assoluta, piena di calcio, privilegiata, e bianca. Qui mi sento giovane, fortunata, e triste. Triste è una di quelle parole che ha dato la vita per il nostro paese, una martire del sogno americano, è stata neutralizzata, cooptata dalla nostra cultura per suggerire una punta di disagio che dura il tempo di un piccolo accadimento, il tempo che ci vuole a cambiare canale. Ma la tristezza è reale perché una volta significava qualcosa di reale. […] significava una sfumatura scura. Significava di colore scuro, scurirsi. Significava me. Mi sono sentita triste. (108)

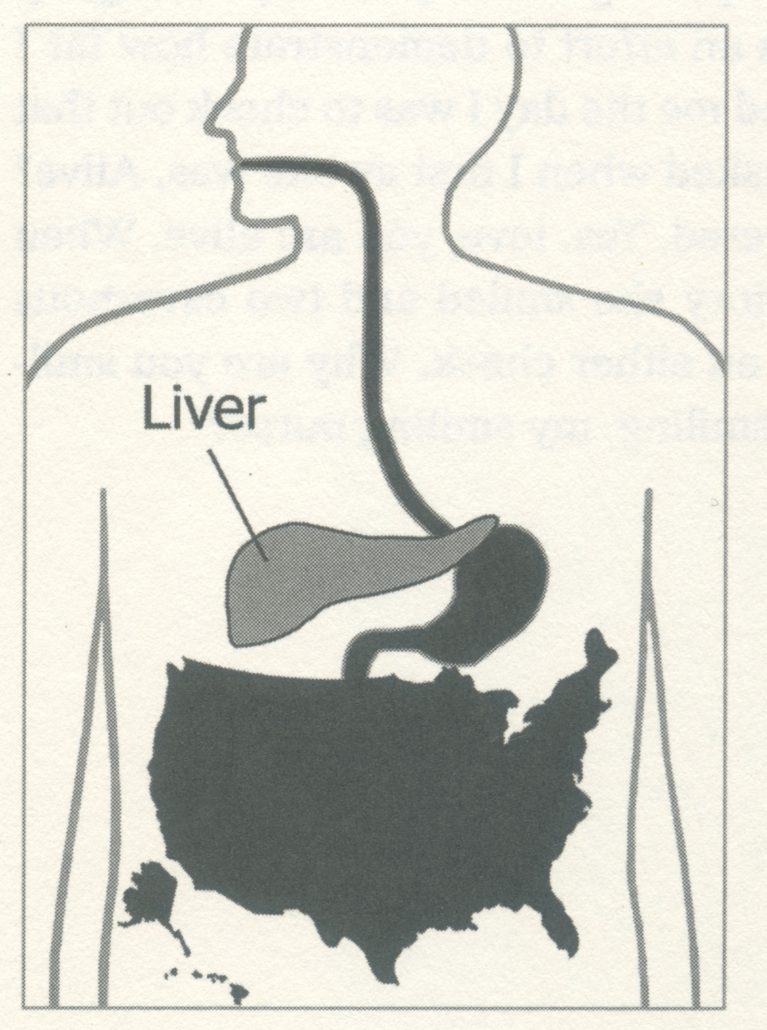

Va detto che anche la lirica a specifica del titolo è risignificata da Rankine in modo multiforme. Non perché non vi siano metri nascosti nella prosa a misurare ritmicamente il passo, o momenti più tangibilmente sonici, o dove i dialoghi e la distribuzione del testo evocano inevitabilmente il verso, o momenti epifanici, se pur sommessi e posti al vaglio e alla personalizzazione di chi legge (“This is the most miserable of my life”, scrive l’uomo con l’Alzheimer – nella traduzione italiana viene aggiunto un sostantivo che ferma un po’ troppo la sfuggevolezza dell’originale: “questo è il momento più triste della mia vita”, 17 –, il most miserable/più triste che cosa, dunque?). Piuttosto, è una versione rinnovata di lirica, a causa del suo evidente sovrapporsi con i toni e i modi del saggio, e per via del comporsi di un soggetto che continua a interrogare la propria posizione di investigatrice di ciò che passa (e si trasforma) tra l’universo personale, la realtà sociale, l’identità della nazione e l’esserne cittadine/i (Citizen è il titolo di un altro fortunato libro di Rankine). Ce lo spiega il soggetto narrante quando racconta di una conversazione con la sua editor, che le ha chiesto di spiegarle perché tanto interesse allo studio del “fegato” (in inglese: “liver”):

Mi rendo conto che quello che cerca è una spiegazione alla misteriosa connessione tra un autore e il proprio testo. Se appaio in funzione di soggetto, che responsabilità ho rispetto al contenuto, all’autenticità, delle mie stesse parole? “Io” sono davvero io oppure sono solo una marcia da innestare per procedere da una frase all’altra? Dovrei usare il “noi”? La voce cessa di essere varia se me ne assumo la responsabilità? Cosa significa il soggetto per me?

Perché mi importa del fegato? Perché “liver” nasconde la parole “live”, vivere, avrei potuto dirle. Oppure avremmo potuto ragionare sul fatto che il fegato è il più grande organo interno vicino all’anima, anima che incombe su tutto pur rimanendo ben nascosta. (54)

Il “liver” è il grande metabolizzatore di tutto ciò che avviene, di tutte le medicine ingoiate cercando di stare meglio, della felicità inseguita attraverso i farmaci o nell’illusorio dialogo con lo schermo che di continuo manda il notiziario illimitato. Il “liver” elabora in eterno lavorio e sosta accanto a un organo bizzarro, rappresentato dalla forma geografica degli Stati Uniti, “l’anima che incombe su tutto”, lo spazio in cui il soggetto si muove e al tempo stesso ciò che sta dentro il soggetto. Una comunità immaginata e introiettata per cui si uccide e, soprattutto, si muore, come Rankine evoca alludendo alle guerre incombenti, quelle razziali domestiche e quella sugli scenari internazionali, consumate dagli Stati Uniti dall’inizio del nuovo millennio. Significativamente la stessa immagine compare sotto al dialogo tra l’io narrante e il tassista pakistano attraverso le strade della metropoli, durante il quale l’uomo lamenta le continue, ingiustificate accuse di terrorismo e la violenza che ne segue. È “qui” che siamo e resistiamo, sembra dire Rankine, in questo luogo irreale e imprendibile, materiale e conflittuale, immaginario e pur denso di sofferenza reale. “Qui” dove si processa e trasforma questo “io”, più o meno affidabile narratrice, più o meno rappresentativa di un “noi”, inesorabile detective del rapporto tra chi scrive e il mondo.

Photo credit: Martha Rosler, House beautiful: Bringing the war home

Claudia Rankine, Non lasciarmi sola. Una lirica americana, trad. Isabella Ferretti, 66thand2nd, Roma 2021, 180 pp., €16.