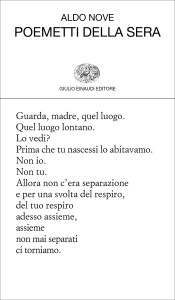

Aldo Nove inaugura un altro decennio di «scandalosa oscenità» con i Poemetti della sera, quinta silloge poetica per la «bianca» Einaudi: e per la precisione il quarto, se è vero che Tornando nel tuo sangue (a firma Antonello Satta Centanin) risale al 1989. Una cifra che può lasciare perplesso chi non avesse ancora realizzato, in questa belligerante compresenza dei tempi, gli anni passati dai giorni dei Cannibali – che lo vedevano esordire in prosa con Woobinda (Castelvecchi, 1996). Né è una data casuale, se pensiamo che di questa compattissima voce letteraria e «inesorabilmente destinata alla poesia» (sono parole di Milo De Angelis) riceviamo notizie, curiosamente, a partire dalla data-feticcio del trionfo della “Western way of life” – segnato da un dominio dell’economia sulla vita contro cui Nove non ha mai smesso di affilare le armi.

Ma potrebbero esserne passati cento, di anni, come un solo minuto: sappiamo benissimo che per il poeta la cronologia, e come non mai in quest’epoca, lascia il tempo che trova. Chiedo perdono per il terribile pun, che tuttavia sembra funzionare bene per formulare qualche ipotesi, al giro di boa dei trent’anni, su una situazione tipica della poesia aldonoviana – che, per capirci, è all’incirca il lasso di tempo che intercorre tra il Montale degli Ossi e quello della Bufera. Tempi insomma consoni per qualche considerazione, se non altro per tentare di mettere a fuoco ciò che parlare criticamente di poesia oggi (e più che mai oggi) significa: allenare cioè lo sguardo a osservare quello scarto che sussiste fra la realtà, la sua rappresentazione e la sua interpretazione. Uno scarto che a sua volta può restituirci, come in un gioco di specchi, uno sguardo nuovo sull’uso (o il dis-uso) che si fa o che si potrebbe fare della parola poetica contemporanea, su cosa ci indica di questo e su cosa illumina per contrasto di un altro mondo.

Il tempo, come si diceva, sembra non trascorrere davvero per Aldo Nove, se non nella misura in cui è necessario a scorgerne l’inganno sostanziale. Questo, a uno sguardo d’insieme, ciò che colpisce in questi Poemetti. La callida iunctura tra una voce come sempre contraddistinta da un certo stupore spaesato e incredulo, un certo cantilenare fiabesco, e il nitore di un filtro più selettivo e meno «indifferenziato» che permette ai vari elementi del corpo poetico di innescare con più rapidità e potenza di fuoco il contatto tra alto e basso, tra superficie e profondità, tra recupero e superamento della tradizione.

Spaesamento e incredulità sono, d’altro canto, i lineamenti essenziali dello stesso rapporto stilistico aldonoviano con la pagina poetica. A livello intertestuale, si va dalla citazione segnalata in nota (tracciando un percorso filosofico-poetico da Gualtieri a Giudici, da Celan a Buffoni, passando per Bacone e Silesius) a quella più o meno convenzionale e pavloviana, secondo una scala che va da un massimo di commento a un minimo di riflesso analogico: dalle riprese leopardiano-pavesiane («e scendiamo, | scendiamo | nel gorgo | dell’inumano», p. 73; «c’è | un solo | sentiero || che resta all’apparire | del vero», p. 31; «funesto fu a chi nacque | il dì natale», p. 54) al retaggio variamente simbolista e immaginifico, dove tra immagine e rime interne si riconosceranno Pascoli, d’Annunzio, Gozzano («Le edicole | rigurgitano vuoto | slavato d’occhi. I ginocchi», p. 18; «Dalla | collina celata | da vetrate ingrigite | nuvole antracite | annunciano l’agognata | pace notturna. l’urna | ripete allora…», p. 19).

Tra procedimento ludico, rottura drammatica e risonanza dei differenti materiali lirici, Nove ridona voce a una temporalità entro cui tutto confluisce. Un esempio su tutti: nel componimento iniziale, una lode al mondo «in quanto esiste» che non può non ricordare Zanzotto, trova spazio un recupero caricaturale da saltimbanco sanguinetiano («L’apocalisse | che stenta ad arrivare, | le vibrisse dei gatti, | i matti», p. 7); e in questa saldatura della tradizione potrebbe darsi un’intera poetica. Così la versificazione, che sia o meno frammentata e nominale, si rimodula sempre attorno a una base stabile: quella dell’endecasillabo e del novenario, a cui eventualmente accostare – secondo un procedimento che sta tra il barbaro e il flow, un quinario o un settenario. Uno sfaldamento dell’unità del verso che non altera le caratteristiche ritmiche della poesia, e che in Parafrasi del primo canto dell’Inferno trova una sintesi perfetta nelle quartine che vanno progressivamente a coincidere con la misura dell’endecasillabo.

Quanto si respira nella prima ideale sezione di questa raccolta (Guarda, madre, Il giorno della mia morte, Georg Trakl im Traum, Non siamo mai nati non siamo mai morti) è un distillato tonale à la Aldo Nove, tutto giocato tra «salmo» e «rap» (secondo la quarta di copertina; ma sembra, più compiutamente, slam) e già tacciato di «crepuscolarismo epigonico privo d’ironia» ai tempi di Maria (Einaudi, 2007). Come reagire, d’altronde, (e una delle parole-chiave è, appunto, reazione) alla trasposizione sul piano del senso e dell’intenzione di quanto Aldo Nove aveva fino ad allora espresso per vie più scopertamente ironiche e situazionistiche? In altre parole (ma ci torneremo tra poco) è proprio nello spaesamento e nell’incredulità che Aldo Nove verifica, con il proprio discorso, una condizione generale della parola, e della parola poetica in particolare: la sua sottrazione, cioè, a ogni possibilità di verifica. Di fronte a questa consapevolezza, non c’è scandalo né oscenità che sfugga al sospetto della stratificazione ironica. Una situazione che impone, a chi presti l’orecchio, di ascoltare senza epochè né engagement: fare insomma al contempo come se e come se non vi fosse luogo a comunicare o a comprendere.

Emerge allora quanto ci sia di più scandaloso e osceno in questa sfida all’ultima interpretazione, all’ultima contraffazione: nientepopodimeno che «l’amore | universale» (p. 29). «Scandalo osceno» è espressione che va presa alla lettera, e che ha valore programmatico per una poesia che vuole essere ostacolo o inciampo di malaugurio. Quello stesso malaugurio, per intenderci, per cui Saba auspicava a Giudici un grande amore, un grande dolore; ma questa volta esteso oltre i confini di ogni soggettività.

“Lo scandalo dell’amore universale” è, tra l’altro, il titolo del saggio di Andrea Cortellessa su Aldo Nove, apparso tredici anni fa su «Poesia»: e sono parole sempre persistenti, come il riverbero di quell’antica e indistinta appartenenza dell’uomo all’uomo, nostra da sempre benché confinata in un invincibile altrove. Amore, insomma, come forma di ribellione contro questo mondo nemmeno più «realmente», bensì a sua volta «spettacolarmente capovolto». Di che aggiungere a penna, sotto la nona tesi della Società dello spettacolo, che oggi anche il falso «è un momento del falso».

A guardia di quell’altrove – che nel canto-laude può solo riecheggiare come ricordo o profezia di quell’«indistinzione» tra singolarità, tempo e creato che fa pensare per certi versi a un’ontologia onirica di matrice merleau-pontiana – a guardia di quell’altrove sta appunto la falsità di questo mondo, che fin da subito appare nei suoi tratti essenziali: mondo di militari, auto, parcheggi, banche, carte. Ma soprattutto un unico grande «ospedale». Ed è approfondendo questo lemma focale che la compattezza stilistica aldonoviana lascia intravedere le proprie stratificazioni in un transito che coinvolge il tempo quanto il numero. Basta pensare al movimento dal presente indeterminato di Guarda, madre al futuro singolare di Il giorno della mia morte (se gli incipit valgono ancora qualcosa: «Il giorno della mia morte | non ci saranno più differenze», p. 12). O a quello che muove dalla scrittura del sogno di Georg Trakl im Traum al cinismo della veglia (Non siamo mai nati non siamo mai morti), entro cui il medesimo «noi» viene osservato da diversi luoghi del tempo – momento intermedio di quel rapporto io-noi che troverà approfondimento in L’attimo azzurro (p. 39).

Specchio ne è il concrescere su se stesso di differenti immaginari in lotta fra spazi e tempi, immenso e infinitesimale, meraviglioso e mostruoso, quotidiano e algoritmico: qualcosa a metà tra il Cantico delle creature e Lo spleen di Parigi, l’India dei Veda e di Krishnamurti, ben ripassato nello shaker caotico-mimetico-liberatorio delle neo-avanguardie.

Immaginari che infine si confondono, mostrando meglio di qualsiasi trattato la compresenza dei contrari e l’impossibilità di distillare positività o negatività pure. Aldo Nove ama insomma indugiare sulle soglie ipnagogiche, sulle esperienze vivide e intense tra sonno e veglia, ma è capacissimo di sognare e svegliarsi da solo: una maturità fisiologico-poetica che gli permette di parlare per figure o alla lettera attingendo alla medesima tavolozza espressiva, allontanando definitivamente euforie dannunziane e gusci montaliani ancora persistenti come funzione centrale di tanta poesia. Ciò che varia da poemetto a poemetto, da lassa a lassa è allora l’intensità di una presenza più o meno inquietante o pacificante – ma che in ogni caso segna il transito di una soglia storica: il venir meno cioè delle condizioni che resero possibile una poesia dell’esistenza alla maniera del Novecento. Una maniera che trova il suo esempio italiano illustre in Montale: e si ritorni dunque al male di vivere, mentre viene specularmente negato («Qua dove | tutto s’inganna | o è trapassato […] il cavallo nitrisce | fiorisce il sambuco», p. 21); si scorga allora un destino peggiore della vita inautentica dell’«uomo che se ne va sicuro» di Non chiederci la parola nella condizione postuma in cui versa la verità:

La fossa

proietta ombre

sui muri gialli

putridi, dove i viandanti

rimasti si spengono nel flutto

gelido dell’eternità

perduta a spiegare

che non è più possibile

spiegare.

(p. 23)

Ma è inutile tenere conto dei numerosi calchi, delle citazioni esplicite e implicite e che coinvolgono, spesso contemporaneamente, gran parte della tradizione poetica di ogni tempo e luogo, e che rendono la poesia di Aldo Nove un ottimo esempio di quella difficile semplicità rintracciabile nei migliori Caproni e Giudici, proseguendo il discorso da dove questi lo avevano lasciato: rischiando cioè di mediare tra parola umile e parola comunicativa a tutto vantaggio del senso. Tra una poesia, insomma, spogliata dei propri panni sacri, e una poesia nuovamente mascherata da se stessa tramite il ricorso al verso breve, alla rima sabianamente «difficile».

Ma non solo: dietro ogni ricorso all’ironia, all’antinomia, all’epifania (e ad altre parole in -ia), sussiste il tentativo di riappropriarsi dell’inappropriabile: di ritornare cioè dove non si è stati, alla nostra comune heimat toccata sinora solo tramite la lingua. Di rivendicare, contro il «sempre» di questo mondo, l’«eterno» di un altro mondo, o quantomeno di un’altra sua intensità. Eterno che, secondo una forzata ma suggestiva etimologia di Blanchot, viene da ex-ternum, ossia «fuori dalla terna» di passato, presente e futuro.

Un abbraccio gioioso del tutto che farebbe quasi pensare a un impianto severiniano dell’apparire; non fosse che questa res amissa è, per Aldo Nove, il presente come momento massimo dell’espropriazione. E questo è tanto più chiaro quanto più non si trova da nessuna parte, catturato com’è dall’inganno di questa «riduzione | dell’infinito a ospedale» (p. 25) che chiamiamo mondo. Un inganno che ci coglie quando rinunciamo all’«amplesso inconsapevole | del non essere | qui, | nell’urgenza | mostruosa del dove» (p. 23) per accettare passivamente una malattia, che è anche detenzione volontaria in un altro qui «dove non siamo veramente» (p. 26): la chiamiamo vita – «permanenza dell’apparenza» (p. 28). L’arguzia filosofica di Nove, sacchetto di briciole abbondantemente seminato (con quel tanto di ambizione e di umiltà che deriva dal gesto) sta tutta nell’incipit di Non siamo mai nati non siamo mai morti: nell’equivalenza cioè di nascita e pensiero come soglia d’ingresso del mortifero ospedale della vita. E, senza voler fare dell’etimologia heideggero-agambeniana un uso che Aldo Nove non contempla (sia esso interrogare le tracce dell’origine o lo scarto tra evento e descrizione), ricordare che nascere ha che fare con la possibilità stessa della conoscenza e pensare con la sua valutazione rimodula in termini non esattamente rincuoranti il cogito cartesiano, reso doppiamente deficitario. Che fare, quindi?

«Quando il sentire | sommerge | il pensiero | è tempo || di partire». Immediato il richiamo dantesco, comprovato dal titolo del componimento che segna la prima grande cesura della raccolta – Parafrasi del primo canto dell’Inferno. Un percorso che sembrava affidare alla perdita del contatto intellettuale con le cose la promessa di una redenzione mostra ora tutti i rischi di uno squilibrio tra sentimento e mediazione. Nella proverbiale sonnolenza dantesca, difficile (anche sintatticamente) è capire cosa fare della rivelazione di una natura sospesa tra il brutto leopardiano e il falso spettacolare: «perché | c’è | un solo | sentiero || che resta all’apparir | del vero se il giorno | finisce e il ritorno» (p. 30). Anche qui riecheggia, con le necessarie stratificazioni sabiane, il Giudici di Ciao, sublime – dove all’amore fatto di cose concrete e comuni si sostituisca ora un altrettanto concreto e comune dolore: «La sera | è finita, | inizia | ma non si vede, | e non cede, | soprassiede e insieme | possiede | ogni cosa, | dolorosa | rosa, | la cosa, una cosa, || che resta | e non si arresta» (p. 37).

Ecco qui delinearsi la sera come luogo e momento di una presa di coscienza. Laddove il presente si trovi, infine, e inesorabilmente reificato nel «tempo obbligato» della terna; laddove questa dolorosa consapevolezza di ciò che c’è si faccia una cosa sola con la consapevolezza della salita che resta, e che è, in catena rimica, «la selva, | la foresta, | il vento, | il tormento | il vero | nel nero» (p. 38); ecco infine che, a scapito dell’esaltazione mistica come momento della negazione di un mondo sempre più presente e coercitivo quanto più è assente e virtuale (e viceversa), si può «partire», consci degli abissi che occorrerà affrontare, e della decisione sempre fatale sull’uso di questa catabasi necessaria – altro centro di gravità nella produzione di Aldo Nove: come già sottolineava Gilda Policastro riguardo a La vita oscena (Einaudi, 2010).

Nella sterminata produzione di Walter Benjamin si trovano, alla data estrema del 1940 (anno della sua morte), alcune pagine dedicate al Concetto di storia. Una sorta di testamento spirituale di questo anomalo scrittore, che contiene tra le sue tesi più famose e ricordate. La terza di queste ci ricorda che «Il cronista che racconta gli avvenimenti, senza distinguere tra grandi e piccoli, tiene conto della verità che per la storia nulla di ciò che è avvenuto dev’essere mai dato per perso. Certo, solo a una umanità redenta tocca in eredità piena il suo passato. Il che vuol dire: solo a una umanità redenta il passato è divenuto citabile in ciascuno dei suoi momenti. Ognuno dei suoi attimi vissuti diventa una citation à l’ordre du jour – giorno che è appunto il giorno del giudizio». (p. 484)

Come si mette fine all’imposizione di questa «gerarchia del tempo», vera e propria Gewalt – in tedesco «violenza», ma anche «potere» – ad opera di un mondo che tenta in ogni modo di impedire una conoscenza autentica del passato e le sue ricadute sul presente? La risposta di Benjamin è ambivalente: con la redenzione, cioè con la rivoluzione – perché «il soggetto della conoscenza storica è di per sé la classe oppressa che lotta» (p. 489). È in questo mix di materialismo storico e teologia che Benjamin trova la chiave per ipotizzare la rottura del continuum temporale: una rottura che si affida tanto alla parola – in grado di citare il passato «in ciascuno dei suoi momenti» – quanto alla voce – in grado di «riattizzare nel passato la scintilla della speranza» (p. 485).

Ma questo mondo – Nove lo afferma in tutta la sua opera, e nel Professore di Viggiù (di cui si è già parlato sulla Balena Bianca qui) è più che mai esplicito – non ha più speranza se non nella sua fine. Una fine al contempo istantanea e trapassata («durata | uno strano | secondo | che, sfuggito | è lontano»), e in cui ciò che rimane – «quell’ignoto | dissolversi di una storia», p. 44) – si perpetua indefinitivamente. Non dunque una fine attesa come destino, ma già da tempo vissuta come «nulla» che «dura» (p. 44). Così la calibratissima scelta del tempo verbale ci invita a ripensare le sue pareti lisce e scoscese per poter discendere, assieme a Nove, nel «silenzio vibrante | che chiamiamo istante» (p. 39). Ecco allora che parola e voce tornano nuovamente al caso nostro: due appigli che ci permettono di accedere al cuore della poesia di Nove. Sotto il lumicino di questa speranza rivolta non al futuro, ma al passato, non è tanto il tempo a non trascorrere davvero, quanto piuttosto la parola – prima forma di mediazione del tempo – a racchiudere in sé la potenza necessaria a ritornare su ogni suo istante: «ci ritroveremo, un giorno, nello stesso – infinito adesso». Tempo-kairòs fatto di attimi esemplari sottratti al continuum.

Ma che cos’è l’adesso? Assenza di quella che, sorprendentemente, è solo l’attualità – tempo derivato, mondano, virtuale, una porta dipinta sul tempo – e presenza, paradossale, del presente come forma autentica dell’intensità.

Come vi si accede? Attraversando come cosa nuova la materia alla base dei topoi dei primi componimenti – l’Io e il Noi, l’indistinzione e il Creato, la vita (falsa e vera) e il sogno – garantendole il ritorno sotto forma di misteriosa promessa. Ecco riemergere la necessità di lavorare per antinomie e paradossi, di sfidare la razionalità fino a desistere; ecco il coraggio di ripensare una ars poetica anche attraverso riferimenti «infernali». Lo Julius Evola che riecheggia nel titolo di Rivolta contro il mondo contemporaneo serve allora non tanto a rinsaldare un contatto reazionario col passato, ma a mostrare come occorra «fare buon uso» di quel campo di rovine che è il passato – ricordando tutto ciò che ci balena nell’istante del pericolo in cui ci troviamo: quello di un mondo che ha ormai speso «quanto | ci restava d’immaginario», condannandoci a un «divario | spaventoso | tra chi può | e non è capace | d’immaginare | più nulla | (perché nulla può fare) | e chi non può altro che | diventare | sempre più | nulla» (p. 76).

Una promessa che porta con sé questa certezza – che immaginare e agire sono intimamente legati –, ma che non si può adempiere fino alla piena comprensione di un inganno nell’inganno: quello costituito dall’«impero della mente» che ci trattiene ancora e sempre dal darci, kafkianamente, alla macchia. È quindi tempo di sbarazzarsi anche dell’ultima illusione – la «vera» falsa contrapposizione tra «sentire» e «pensiero», numi tutelari della partenza. Tappe fondamentali di un solo gesto – quello che, inseguendo il presente, finisce col destituirlo in nome di un adesso radicale. Così, nel cammino di Aldo Nove, permane la stella fissa di un Dio spogliato (e dunque eternamente reintegrato) di ogni suo tratto, nome, distinzione: un Dio che è intimamente «adesso» – e che invita chiunque lo insegua a fare altrettanto.

Ed è, credo, nella spogliazione da ogni afflato novecentesco che questa raccolta rappresenta davvero un seguito a Addio, mio Novecento. Non si tratta tanto, come si è visto, di negarsi all’ascolto della multiforme voce che ci viene da quel passato sempre meno recente, quanto di assumerne la radicale inattualità. E non solo perché è materialmente negata ogni possibilità novecentesca di postura, produzione o fruizione poetica; ma perché di fronte allo sfascio di una concezione del mondo, del tempo, dell’uomo, del soggetto, della lingua (in una parola tanto vituperata: di un’ideologia) nessun discorso su questo stato di cose ha più presa. L’unica possibilità reale per la poesia è allora un discorso che, a partire da questo stato di cose, ne illumini altre possibilità – nascoste con cura fra le pieghe del tempo. Farsi insomma canto d’amore e urlo di rivolta, poesia da reading e poesia da slam, esperienza soggettiva qualunque e linea di fuga verso nuove forme e possibilità della vita. Se, come diceva Fortini, scegliere una discendenza è scegliere una tradizione, Aldo Nove lascia tutto in eredità a coloro che vorranno battersi contro la «sostituzione | del mondo | con una sua simulazione […] senza nessuna possibilità | d’azione, | senza umana | misura o proporzione, |nell’informe | proliferare insensato| di norme» (pp. 74-75).

Io sono un bambino

che gioca a nascondino

con Dio, cioè con se stesso.

Sono l’adesso.

Sono l’ombra di un cipresso,

le nuvole che ne tracciano le forme.

Sono le vostre orme.

Sono ovunque camminiate.

Sono le stagioni passate

e le future.

Sono le vostre avventure.

Le vostre paure.

Io sono un bambino

che gioca a nascondino

con Dio, cioè con se stesso.

Sono l’adesso.

Aldo Nove, Poemetti della sera, Torino, Einaudi, 2020, pp. 88, € 10,50.

Aldo Nove, Poemetti della sera, Torino, Einaudi, 2020, pp. 88, € 10,50.