È un giorno di inizio estate del 1959 quando Pier Paolo Pasolini, astro nascente della letteratura italiana, si accinge a compiere un’impresa titanica: percorrere da solo, in macchina, i duemila chilometri di costa dello Stivale, da Ventimiglia giù fino alla punta più estrema della Sicilia, protesa nel bel mezzo del Mediterraneo, e poi su su risalendo fino a Trieste. Il pretesto è un reportage per la rivista «Successo», l’idea è quella di mettere la sensibilità umana dello scrittore, il suo istinto antropologico e sociologico, il fosforo delle sue intuizioni letterarie al servizio di un itinerario metà turistico e metà spirituale fra le meraviglie costiere del Belpaese.

Subito la scommessa sembra riuscire. Il lungo resoconto di Pasolini è accolto con interesse e un certo scalpore (famigerata la polemica sul villaggio calabrese di Cutro, dallo scrittore maliziosamente definito «paese dei banditi»), poi però finisce nel dimenticatoio: a lungo, finché nel 2005 la casa editrice Contrasto lo recupera e lo ripropone nella versione originaria, al netto dei tagli giornalistici, con tanto di dattiloscritto dell’autore. Tempismo quanto mai felice, per più di una ragione: nell’Italia che, prostrata dalla crisi, affronta una difficile riconversione economica e sociale, che si dibatte tra una nuova fase dello sviluppo capitalistico e la tentazione della “decrescita felice”, che fa mostra di voler preservare e rilanciare la sua immagine e la sua bellezza, il reportage di Pasolini – unico nel suo genere, se guardiamo al ‘900, o almeno ultimo di un filone che comprende i viaggi in Italia dei vari Goethe, Von Platen, Corot – rappresenta un inventario ancora valido di quella bellezza e insieme un tuffo alle radici del miracolo economico italiano, con le sue luci e le sue latenti ombre.

Alla vigilia dei “ruggenti” anni ‘60 Pasolini si lancia all’avventura con la curiosità di un esploratore oceanico, la foga di un Dean Moriarty, di un eroe di Verne o di Salgari, macinando chilometri a bordo della sua Fiat Millecento, fissando su carta le scene del suo primo lungometraggio. Ritratti – solo abbozzati o rifiniti nei dettagli – storie di luoghi e personaggi, incontri, aneddoti si imprimono su una pellicola che segue il ritmo vorticoso della marcia: di ogni luogo, di ogni momento cerca di cogliere l’essenza nell’andare. E poi inaspettatamente deborda, rimane invischiata in un indugio, una fascinazione, uno spunto felice e si dilata in pagine di descrizione stupefatta, analisi sottile, racconto letterario. La penna ispirata di Pasolini, messa alla striglia, restituisce l’immagine irripetibile di un’Italia sospesa tra l’incanto dell’innocenza e lo slancio del boom, l’eredità ora lieve ora ingombrante del passato e una visione trasognata del futuro. Il tutto si stempera dentro uno scenario traboccante di natura, che è a volte sfondo e a volte metafora, a volte simbolo di eternità opposta al flusso effimero dei cambiamenti.

I luoghi, com’è ovvio, la fanno da padroni, intrisi degli umori del viaggio e della lucida febbre pasoliniana. «Genova fuma, sfuma in un guazzabuglio supremo»: una frana di palazzi immersa in una luce incongrua, da temporale; moli di massi neri protesi su un mare olivastro, «torbido come un fiume in piena». «Livorno è una città di gente dura, poco sentimentale – di acutezza ebraica, di buone maniere toscane, di spensieratezza americanizzante… C’è sempre un’aria di festa, come nel meridione: ma è una festa piena di rispetto per la festa degli altri». Napoli è restituita nel suo gergo, nei suoni e nei ritmi del suo linguaggio, nel viavai indiavolato di via Caracciolo che «è una carambola»; è percorsa, sviscerata, ammirata in preda a un fervore folle fino all’aurora, sotto un cielo rosso che non riesce più «a nascondere il Paradiso». Reggio, Catania, Siracusa – «pur con degli scorci e sfilate di strade di un barocco che pare di carne – sembrano sempre appena ricostruite da un terremoto, da un maremoto, tutto è provvisorio, cadente, miserabile, incompleto». Più su «Taranto, città perfetta, brilla su due mari come un gigantesco diamante in frantumi. Viverci è come vivere all’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta».

Sul sentiero della risalita, lungo l’Adriatico, sfilano Brindisi («la più caotica, furente, rigurgitante delle spiagge italiane»), e poi Pescara («l’unico caso di città che esista totalmente in quanto città balneare»), Cattolica («col suo spiaggione stratificato e ipertrofico») e Venezia, appena tratteggiata, per sfondo di un dibattito sul turismo aristocratico o di massa. Trieste, quasi il capolinea del viaggio, è invasa «dalla bianca febbre domenicale. Tutti corrono, non si sa dove; tutto è affollato, e tutto è insieme vuoto. Si sta male». L’impressione del paesaggio si confonde col sentimento della fine, della nostalgia per la lunga – e a ripensarci assurda – traversata. «Trieste finisce, con gli ultimi cantieri del porto, gli ultimi palazzoni, contro quelle tristi colline fumose, contro la cortina bianca del cielo».

Alle città, gli insediamenti dell’uomo, si contrappongono i segni della natura: coste a strapiombo, notti alte, soli che infuriano, distese di macchia mediterranea. Le spiaggette «borghesi» si susseguono, presidi onnipresenti di un agio modesto, un ordine stantio, un perbenismo mediocre: a volte si accendono di vampate popolari, altre decadono a feudi di bagnanti e industriali, rifugi di miliardari pasciuti, covi inaccessibili di solitari, stravaganti, misantropi, sfioriti satrapi. Lo «spettacolo del brulichio infinito» nei lidi, sui lungomari, negli stabilimenti balneari ritrae plasticamente l’irruzione della massa, intesa come entità dominata da un impulso edonistico e conformistico, «il fiume variopinto della vita congestionata dalla voglia di essere, nel senso più immediato: essere qui, in queste splendide spiagge, ognuno al massimo delle sue possibilità, a godersi l’ideale dell’estate, a impegnarsi con tutte le forze per essere felici, e quindi esserlo realmente, a guardare, a mostrarsi, in una sagra d’amore». È l’inizio di quella mutazione genetica del costume italiano che Pasolini denuncerà, come un’ombra nelle sorti magnifiche del cosiddetto progresso, negli anni Settanta.

Nel 1959, invece, la scena è ancora un’altra: i luoghi, come uno specchio dello spirito, restano ancora intatti, preservati nella loro essenza. L’artista li coglie devotamente, con poche, per lo più felici pennellate. E però più che nella fissità dei luoghi, il racconto si esalta nelle scene estemporanee, nel guizzo dei transiti, delle esperienze spiazzanti o inattese. La curiosità insaziabile di Pasolini, l’occhio acuto catturano particolari, situazioni, scorci, poi rovesciati sulla pagina in descrizioni cariche di significato. Metafore più che semplici ritratti, apologhi folgoranti, a volte autentiche dichiarazioni di poetica.

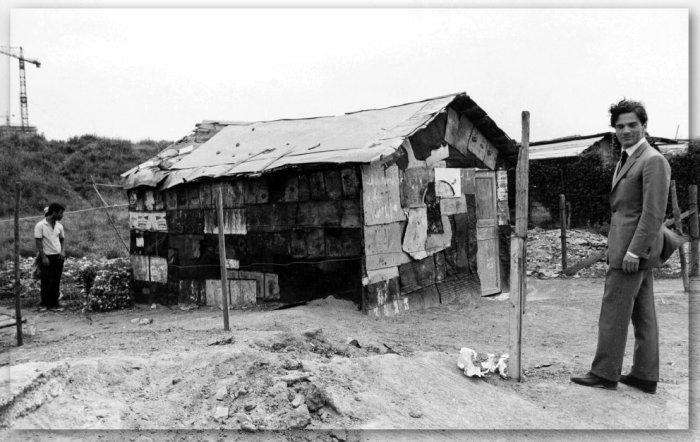

Sulla Riviera di Ponente, quasi subito, lo scrittore si perde dietro a un fiume di stabilimenti “Nettuno” coi primi bagnanti, di pensioni, di macchine straniere, di canzonette suonate al juke box. «È il fiume variopinto della vita congestionata dalla voglia di essere, nel senso più immediato: non importa come, ma essere qui, in queste splendide spiagge, ognuno al massimo delle sue possibilità, a godersi l’ideale dell’estate, a impegnarsi con tutte le forze per essere felici, e quindi esserlo realmente, a guardare, a mostrarsi, in una sagra d’amore». Più avanti lo scenario si fa decadente. «Arrivo a Ostia sotto un temporale blu come la morte. L’acqua svapora, tra tuoni e fulmini. I villeggianti sono stretti nei bar, sotto i capanni, con la coda tra le gambe. Gli stabilimenti, vuoti, paiono immensi». Appena fuori da Napoli Pasolini ritrova scenari familiari di borgata. «Sulle quinte sconfinate di casacce arancioni, marrone, terree di una periferia nata come zona d’abitazione di plebi, senza industrie, senza strade, senza nulla gravano odori incredibili: paglia macerata e liquerizia, scoli e agrumi, odori sopravviventi di una civiltà scomparsa, per noi, e ancora così assoluta per chi ci vive».

A Capri è la volta di annotare un’illuminante lezione sulla meraviglia. «Il buco della Grotta Azzurra è in un punto qualsiasi del costone… Dentro è insieme una delusione e una scoperta: niente è mai bello come lo si aspetta, e tutto e più bello di quello che si aspetta. La grotta è grande come un cupolone… E il miracoloso è che si ha l’impressione di galleggiare su una lastra di luce, più alta del livello del mare esterno, e illuminata dal di sotto da fari di un chiarore duro, glauco, di mercurio». Verso sud, sulla via di Maratea, l’incanto si ripete: «La costa non ha niente di ciò che si considera convenzionalmente bello. Mai vista tanta perfezione: un enorme scoscendimento, tagliato da biechi torrenti – Mezzanotte, Malcanale… – grigio, di roccia, tempestato di ciuffi di un verde tutto uguale, che precipita a picco sul mare. Lo schema è quello amalfitano, ma è riempito da un concreto inferno: ossessivo: e il risultato è stupendo».

Come in presenza di un mostro medioevale, a più riprese Pasolini fronteggia la notte del meridione, che «è ancora quella di molti secoli fa», immensa e tremenda; e ogni volta ne subisce il fascino, il potere magnetico che lo spinge a inoltrarsi. In Sicilia, poi, è colto da una frenesia incontrollabile, «l’ossessione deliziosa» di puntare verso sud e raggiungere il limite estremo della penisola, per scoprire che in realtà quel limite non esiste, che, anche quando sembra finita, l’Italia conserva – in un borgo, in un porto, in un’isola – un oltre. «Passo Noto, passo Avola. Giungo a Pachino… ma non mi fermo, vado ancora più a Sud, arrivo a Capo Passero… E non mi fermo ancora, vado più giù, a Porto Palo… E non mi fermo ancora: arrivo al porticciolo di Porto Palo… E non mi fermo ancora. Lì davanti c’è un isolotto, tutto sabbia e fichi d’India, con una torre barocca… Sbarchiamo sull’isolotto, sotto la torre, e, già quasi nell’ombra tenerissima, odorosissima della notte, faccio il bagno nella più povera e lontana spiaggia d’Italia».

Anche la risalita, sul versante adriatico, è punteggiata da visioni incongrue e ammalianti, fissate in un’atmosfera obliqua e un tono dolceamaro. «La spiaggia di Ancona chi io ricorderò sarà quella che ho vista nel cuore della notte, alle due, alle tre, con una luna abbandonata nel cielo e nel mare, lassù, al campo degli ebrei, cioè al cimitero degli ebrei, abbandonato anch’esso, coi cippi strappati, divelti, disseminati sul grande prato concavo, e, subito lì accanto, un burrone, sul mare, dove ferme, lontane, nemiche, tremano le luci del porto e della città, finalmente, come forse vorrebbe, senza vita».

Su tutto s’imprime il marchio del sentire speciale di Pasolini. Trionfa l’impulso a cercare la vita nella sua luce più attuale: la vita pura e assoluta; e l’impronta della “miseria”, dell’umanità più scabra e verace.

Il viaggio vorticoso dello scrittore si popola con naturalezza di una formidabile galleria di personaggi.

La donna del casinò di Sanremo, che ha come principale occupazione quella «di essere impassibile»; e ci riesce molto meglio dei maschi intorno, «un po’ rozzi, legati alle professioni»: «lei, in quanto donna, è mondana, sì, ma meno necessitata socialmente, e può mettersi in pieno tono di leggenda». La ninfetta che si esibisce sul molo di Lerici: «calda, popolana, innocente e già perfida, già conscia non del bene ma del male che c’è nei suoi seni appena spuntati, nei suoi capelli biondi ancora da bambina». Gli operai che a Ischia «lavorano come testuggini nere sotto il sole che ancora perdona». Le ragazze – «femmine piccoline, e nere, e già un po’ gonfie di anche» – che prendono il bagno sul lido di Taranto e sguazzano, «paperelle nell’acquetta», roteando «gli occhi neri affumicati, misteriosi, insipidi». I ragazzi – «stretti di anca, grandi di occhio, lunghi di naso» – che accorrono intorno, si sporgono, osservano sospinti da «un’elica che gli gira dentro: l’elica del sesso, della curiosità, della voglia di vivere». Gli stessi ragazzi che adorano lo scrittore come un dio perché è “forestiero”, gli stessi che tra quattro o cinque giorni, riflette Pasolini, se lo saranno dimenticato.

Per i giovani Pasolini mostra un’attenzione particolare e quasi automatica. Nei giovani ravvisa i segni più evidenti, le speranze e insieme i problemi, del cambiamento in atto. Osserva le mode emergenti, i comportamenti peculiari, le pulsioni all’amore e al sesso. Sulla scena si susseguono i teddy-boys di Rapallo, «coi blusoni rossi o blu elettrico», che prendono sottobraccio le donne, rapaci, che sentono quasi il dovere di essere cattivi; i poveri fidanzati sul molo di Lerici, «che provano piacere a mettersi le mani addosso»; la banda di giovinastri versiliesi, «distesi a pancia in giù a guardare una tedesca, con uno che fa l’epilettico per buffoneria». Poi è la volta dei turisti romani a Ischia: le ragazze che fanno la lagna copiandola alle attrici in voga, i ragazzi che sfoggiano «il flebile malandrinismo dei figli di papà studentini». Trasudano emancipazione: «sono autonomi, cenano soli, ridono e parlano senza dir niente».

Più avanti i giovani calabresi di Cutro, gli apprendisti banditi, hanno nel sorriso «un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia». Poi di nuovo, sulla riviera romagnola, la scena incrudelisce: ai playboy di Cattolica si contrappone la ragazzaglia di Porto Corsini, uscita dalla periferia, dal contado, dalle fabbriche dell’ENI. Giovani piccoli di cranio, grossi di mascella, nasuti, si scatenano: «non fanno che buttarsi e uscire dal canale, si sputano addosso, lanciano le loro barche a vela, per divertimento, contro quelli che fanno il bagno». Tanta ferocia si stempera nella visione goliardica dei vitelloni veneti che celebrano, al concorso di Mister 1959, il trionfo del sedicente conte di Pùlfero, perfetta macchietta del gagà di sangue blu.

Alla fine si ha l’impressione di un rapido assaggio: un mondo, una giungla di branchi e tribù viene appena tratteggiata, la traccia più netta del cambiamento è colta e poi sacrificata alla furia del passaggio.

Tutto fa pensare che ci sia, nella folle avventura di Pasolini, molto più di quanto viene raccontato. La velocità è nemica della completezza, il taglio giornalistico impone sacrifici e cadenze sincopate, vivere e scrivere si rincorrono in una gara dove la vita sta sempre un passo avanti. Eppure, fatto sconto di queste inevitabili imperfezioni e di qualche forzatura letteraria e ideologica, La lunga strada di sabbia (questo il titolo originario del reportage) è un piccolo gioiello nel suo genere.

A buon diritto può essere considerato l’ultimo “taccuino del Grand Tour”. Dei taccuini ottocenteschi condivide la spontaneità, la stringatezza e il valore documentale; e tuttavia si discosta dai modelli per un più spiccato intento artistico, un piglio ora poetico ora critico, uno sguardo insieme sognante e disincantato.

Attraverso il suo folgorante diario di bordo lo scrittore fissa in un’istantanea un momento irripetibile, l’attimo di un transito epocale, l’affascinante chimera di un’Italia non più contadina o “marinaia”, non più arcaica, ma non ancora industriale, moderna; e sempre, per quanto sempre più debolmente, mitica. Davanti allo sguardo di Pasolini, sotto la punta della sua penna si snoda un Paese ancora vivo, ricco della sua varietà umana, vibrante della sua natura, resistente all’omologazione consumistica. Ma c’è di più: qualcosa che si stacca dall’analisi sociologica e sconfina nella dimensione estetica, nella pura invenzione letteraria; un taglio, un piglio che imprime al racconto la sua cifra più autentica.

Quella di Pasolini è un’avventura quasi onirica tra «macchie di luce» e «tinte da fine del mondo», «abissi caldi di verde» e «acque che sono liquidi di Dei»: un tuffo a capofitto nella bellezza, un’estate rovesciata su carta. Che comincia senza preavviso col sole, l’immagine gialla del Palazzo Confinario tra l’Italia e la Francia, e finisce in una «pesta nuvolaglia turchina» al confine con la (allora) Jugoslavia, un giorno di fine agosto, quando l’estate finisce, dove l’estate finisce, nel modo in cui finisce. Netta, lasciando una segreta interminabile scia.

Quello che accade nel frattempo scuote l’anima, smuove i sensi, spande un alone di trasognata ebbrezza. Contro ogni rischio di pallido resoconto Pasolini avvera un miracolo di resistenza e tensione: il miracolo di un turista che non è un turista, il quale compie un viaggio che non è un viaggio ma un percorso cristallino ed elettrizzante dello spirito. Un tuffo nella luce, un lavacro di bellezza senza pari, bella anche se imperfetta, bella umana e lacerante nei suoi chiaroscuri, devotamente venerata, volutamente restituita alla sua dimensione epica, ritratta in tutto il bagliore e la ferocia della «calda stagione».