Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall…

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico, abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

Le precedenti interviste sono state fatte a Giorgio Fontana, Claudia Durastanti, Filippo Tuena, Melania G. Mazzucco, Alessandro Piperno e Domenico Starnone.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Giorgio Falco

Giorgio Falco è nato nel 1967. Ha esordito nel 2004 con un libro di racconti e microracconti, Pausa caffè, edito da Sironi nella collana “Indicativo Presente” curata da Giulio Mozzi. Nel 2009 pubblica L’ubicazione del bene (Einaudi), raccolta di racconti. Da qui in poi si dedica alla sperimentazione sulla forma lunga, con il romanzo La gemella H (2014, Premio Mondello Opera Italiana e SuperMondello), l’inconotesto autofinzionale Condominio Oltremare (con Sabrina Ragucci; L’Orma 2014), il saggio narrativo Sottofondo italiano (Laterza 2015), l’autobiografia Ipotesi di una sconfitta (Einaudi 2017, Premio Napoli e Premio Biella Letteratura e Industria) e con un altro iconotesto, Flashover. Incendio a Venezia (con Sabrina Ragucci; Einaudi 2020). Centrali, nella narrativa di Falco, sono alcuni temi, come il boom economico, il denaro, il lavoro, in quanto segni di una realtà fascio-capitalista storicamente egemone e capace d’introdursi anche nella dimensione privata dell’esistenza. Anche in virtù del suo sodalizio artistico con Sabrina Ragucci, Falco ha saputo sviluppare anche una dimensione visiva nella sua scrittura, che si distingue per uno specifico nitore.

Se dovessi identificare in una parola l’aspetto che maggiormente caratterizza la tua opera, a prescindere dai temi affrontati, dalla distanza rispetto alla tua esperienza biografica e dal genere adottato, direi sguardo. Perché sintetizza la dimensione visiva sempre presente nelle tue narrazioni – e che talvolta si apre anche al dialogo con le fotografie di Sabrina Ragucci; ma anche perché orienta l’attenzione sulla prospettiva da cui racconti le tue storie e quindi sul punto di vista scelto dalle voci narranti. Ricordo che in un incontro pubblico, qualche anno fa, rivelasti che a darti l’ispirazione per la struttura e anche per la scelta della voce narrante di L’ubicazione del bene era stata una fotografia di Lewis Baltz, fotografo a te molto caro, tratta da The New Industrial Parks near Irvine, California (1974). In che modo una fotografia può ispirare un’intera raccolta di racconti?

Ho conosciuto l’opera di Lewis Baltz all’inizio degli anni Novanta, quando ho iniziato a studiare fotografia. Tra gli artisti-fotografiamericani che seguivo era quello con lo sguardo in apparenza più freddo. Mi piaceva che la luce non diventasse calda e carina e invadente come in molta fotografia americana e in alcuni epigoni italiani. Mi piaceva la voglia di non accontentarsi, la necessità di ricercare nuove direzioni. Nonostante il successo di opere come quella da te citata, o di Park City, o di San Quentin Point, Baltz ha deciso di andare in un’altra direzione; per esempio, da 89-91 Sites of Technology in poi si è interessato agli ambienti high-tech dei laboratori di ricerca e delle industrie, alle immagini di videosorveglianza. Questo già trent’anni anni fa. E così, quando nel 2007 ho scritto alcuni testi, non sapevo bene cosa farne, quale forma dare a un libro ancora in lavorazione. Allora ho pensato di trasportare in letteratura alcune istanze che appartenevano a Baltz, agli altri new topographics e alla fotografia che mi interessava. Da queste premesse è nato il luogo immaginario di Cortesforza, vero protagonista de L’ubicazione del bene, uscito per Einaudi nel 2009. Cortesforza, luogo immaginario ma identificato da un punto topografico ben preciso. Una fotografia di Baltz (South Wall – Mazda Motors) mi ha suggerito la struttura del libro: un edificio adibito a uso commerciale, l’erba tagliata, alcuni pezzi di roccia, segni ornamentali di una civiltà antica convertita al commercio del XX secolo; e poi, soprattutto, una porta di ingresso sulla destra e nove specchi che riflettono ciò che Baltz ha alle spalle. Baltz non compare, nascosto dalla colonna che sta al centro dell’immagine. Il corpo di Baltz coincide quindi con il cemento. Ciò che resta del corpo è “solo” lo sguardo che ci restituisce l’immagine. Il paesaggio alle spalle di Baltz – tre pali della luce, un lampione, due auto, alcuni gracili alberi, le colline sullo sfondo – è visibile attraverso i nove specchi entro i quali il paesaggio si riflette frammentato. Non a caso L’ubicazione del bene è composto da nove pezzi. Non li considero racconti e nemmeno capitoli. Dal mio punto di vista sono soprattutto quadri raggelati, isolotti a schiera. La narrazione si svolge sorretta da brevi descrizioni e dialoghi, e benché questi testi sembrino avere uno sviluppo dovuto a un’azione minima, tipica del racconto, sono in realtà antinarrativi, come molta fotografia che mi interessa. Quindi, la struttura del libro è uguale a quella fotografia di Baltz. Sono nove specchi, uniti e divisi. Nelle note su Park City, Baltz diceva che«l’unità di misura del lavoro non è data dalla singola immagine ma dalla serie (…) lavorare in serie permette di sollevare tematiche, di svilupparle attraverso la ripetizione, di verificarle, di riorganizzarle in sottocategorie (…) una sintassi che mostri diversi aspetti di uno stesso soggetto». E ancora: «il nostro estraniamento è ormai al di là di ogni possibilità di riconciliazione». Così scriveva anni fa, nei testi poi raccolti in Scritti, uscito per Johan & Levi, nel 2014, poco prima della sua morte. Un luogo come Cortesforza è un prodotto. Se i luoghi sono un prodotto, come sorprendersi, per esempio, che la sanità sia anch’essa un prodotto?

L’altro aspetto richiamato dal termine sguardo, appunto, è quello legato al punto di vista della narrazione. Nei tuoi libri ti sei divertito a sperimentare diverse soluzioni: dialoghi senza alcuna mediazione in Pausa caffè, una terza persona “monologante” e al tempo stesso fredda di alcuni racconti dell’Ubicazione (penso ad Alba) e che si ritrova nella Gemella H, e poi la prima persona autobiografica in Ipotesi di una sconfitta e quella autofinzionale in Condominio oltremare, ma anche la seconda persona che si affaccia di tanto in tanto in Sottofondo italiano e in Flashover. Talvolta, appunto, nella stessa narrazione si alternano voci differenti, che danno un valore prismatico al racconto. Come scegli la tua voce narrante? Cosa, ad esempio, ti spinge a prediligere la seconda persona rispetto alla prima anche quando il racconto porta sulla tua esperienza personale (penso proprio alle occorrenze in Flashover)?

Restiamo in ambito fotografico. La scelta della voce narrante equivale a scegliere non solo l’obiettivo (70-50-28), ma anche il formato: analogico (35mm, i più speculativi 6×6, 6×7, o addirittura 20×25) oppure digitale (e a sua volta i relativi formati). Non solo: lavoro a mano libera o uso il treppiede come perno per guardare il mondo? Ecco, appunto, esistono delle interrelazioni tra forma e contenuto. È divertente. Almeno, a me diverte. L’importante è che vi sia coerenza. Faccio un esempio. All’inizio di Condominio Oltremare c’è un documento vero, la lettera del sindaco di Cervia, Tiberio Muccioli, datata 1 luglio 1873. È un’esortazione ai potenziali clienti di alberghi e stabilimenti balneari: in pratica il sindaco dice, avanti, passate qui le vostre vacanze, spendete i vostri soldi a Cervia. Dopo questa lettera, c’è una sequenza di fotografie di Sabrina Ragucci; risalgono alla fine degli anni Zero, ritraggono i resti della pineta di Cervia, non è presente alcun elemento contemporaneo, sembra un meraviglioso Ottocento immaginato, quindi finto (ma è ciò che resta, dunque è vero, solo che si tratta di una verità parziale che nasconde un’altra verità: la speculazione edilizia del XX secolo) che poi diventa, girando le pagine, il Novecento con i primi villini di Cervia e Milano Marittima. Subito dopo questa sequenza, scrivo una ventina di pagine nelle quali spiego la storia di quei luoghi, di quella settantina di chilometri da Cervia a Lido di Volano, passando attraverso il petrolchimico di Ravenna. Insomma, dalla preistoria a oggi. Uso una voce fuoricampo, anonima: non una voce da documentario bensì una voce con lo stile documentario. Ancora una volta l’approccio è fotografico: lo stile documentario di Walker Evans utilizza alcune istanze di quello stile trasferendole all’interno dell’arte; io trasferisco lo stile documentario in letteratura. Ribadisco: usare lo stile documentario, non significa una scrittura sciatta o succube dell’enfasi della presa diretta; insomma, non dimentichiamo la parola stile presente nella definizione stile documentario. I giorni e gli anni, di Uwe Johnson sono uno straordinario esempio di stile documentario, anche se finora non è stato analizzato con questo sguardo. In Ipotesi di una sconfitta ho selezionato alcuni fatti della mia vita, trattando me stesso come un documento: il che non significa scrivere un reportage narrativo o new journalism o un romanzo verità o, peggio, autofiction. Stile documentario significa stile documentario, una riflessione meditata e consapevole di ciò che si ritrae e di cui si scrive.

Ebbene, dopo alcune pagine scritte con stile documentario, in Condominio Oltremare compare un’altra voce narrante, ovvero il personaggio del libro (non sono io) che scrive un diario in prima persona.

In Flashover ho usato la terza persona, a eccezione di quando parlavo di me e del personaggio mascherato: lì ho usato la seconda. È stata una scelta naturale perché il libro ha due protagonisti: il primo è il personaggio del testo, ovvero l’incendiario Enrico Carella (da me subito ribattezzato «il cugino padrone»); il secondo è il personaggio mascherato, che attraversa il libro grazie al lavoro visivo di Sabrina Ragucci. Ho impersonato questo essere senza nome, e il fatto di essere mascherato e in alcuni punti imparruccato ha permesso di scindermi, di guardare me stesso in maschera, di intercettare «l’impercettibile distanza tra volto e maschera», per arrivare all’inevitabile «invincibile teschio». Per quanto riguarda la scelta di non usare il nome e il cognome dell’incendiario, ho scritto un brano di due pagine nel libro, e lì spiego la decisione di ribattezzare da subito l’incendiario «il cugino padrone», in minuscolo, peraltro, e non in maiuscolo: «il cugino padrone da uno non rappresenta i tanti (…) al contrario, i tanti (…) si incarnano, diventano lui». Stempero l’attenzione sulla persona davvero esistente, evito che diventi personaggio ingombrante. Così «il cugino padrone», come l’uomo mascherato, è quasi al di sotto della soglia di personaggio. Con Flashover è impossibile pensare a Enrico Carella o al “caso Carella” o al “caso Fenice”, perché Flashover non è un libro su un crimine o sul male: è qualcosa di più. E infine, così raffreddo ulteriormente la materia del libro. Per arrivare alla verità della pagina ho dovuto assegnare una doppia maschera ai due personaggi: semantica e visiva.

Ancora una cosa sulla voce narrante. Raramente, nelle tue narrazioni, chi racconta giudica i personaggi o le loro azioni. Anche in Flashover, per quanto la colpa di Enrico Carella e Massimiliano Marchetti (il «cugino padrone» e il «cugino dipendente») nell’incendio della Fenice di Venezia sia evidente, chi racconta sembra stare un passo indietro rispetto al giudizio morale. Un altro giudizio, forse politico, affiora dalla scrittura e forse dalla sintassi: una sorta di necessità, che mostra come inevitabili non solo le conseguenze rispetto ai progetti dei due uomini, ma anche la loro contestualizzazione all’interno di un quadro di senso che prescinde dai pareri individuali. In che modo lavori per scarnificare questa voce, per renderla interna al flusso degli eventi? E ancora, è stato lo stile l’aspetto che ti ha permesso di affrontare – caso unico, per ora, nella tua produzione – la riscrittura di un fatto di cronaca? Oppure questa scelta ti ha imposto di modificare il tuo modo di scrivere?

Di solito la cronaca nera non mi interessa. Ma questo fatto per me è stato diverso. L’incendio è accaduto venticinque anni fa, non l’altro ieri. Un quarto di secolo è una distanza significativa. All’epoca vivevo a Padova. Ho seguito e letto le cronache fin dagli anni Novanta. In quel periodo, ovviamente, non pensavo di scrivere Flashover. Dalla metà degli anni Zero, ogni anno, compro un’agenda, scrivo i titoli dei libri che vorrei realizzare e prendo brevi appunti, piccole note. Ovviamente non scriverò molti di quei libri. Perché nel frattempo ho iniziato un altro libro, perché non avrò la forza e la capacità di scriverli, o perché morirò. Però ogni tanto leggo l’elenco. È qualcosa di simile a una preghiera che esula dalla realizzazione o meno dei libri. Già molti anni fa avevo annotato Il cugino padrone. Ma non mi convinceva, avrei focalizzato troppa attenzione su di lui. Quando, nel 2014, sono stato selezionato tra i cinque finalisti del Premio Campiello per La gemella H, ho avuto l’opportunità di entrare nella Fenice deserta, prima della cerimonia conclusiva.

E insomma, io non credo nel momento decisivo. Dire, come fanno alcuni scrittori: ah, da quel momento ho capito che quella storia mi chiamava, mi riguardava, mi stava parlando…Suvvia, non funziona così. Un artista serio e rigoroso sa che ripetere frasi del genere significa semplificare e assegnare a se stessi il privilegio dell’illuminazione, o peggio ancora, dell’illuminazione improvvisa. Per quanto mi riguarda, una concatenazione di situazioni mi ha portato a quel momento dentro la Fenice deserta, in silenzio. Lì ho deciso che potevo provarci davvero, soltanto perché la storia era rimasta abbastanza a lungo nascosta dentro di me. Ma siccome erano passati quasi venticinque anni, dovevo trovare un modo nuovo per raccontarla, dovevo scrivere un libro ispirato a un fatto di cronaca come mai fatto prima. E così ho preferito attendere e pubblicare Ipotesi di una sconfitta. Non appena sono ritornato al libro, ho subito cambiato il titolo: da Il cugino padrone a Flashover. Il nuovo titolo ha chiarito tutto e mi ha permesso di modificare il tono e lo stile del libro. Flashover è diventato l’opera che avevo tanto atteso. Flashover non è un romanzo, non è un saggio, non è poesia, non è una novella, e non è soltanto un fototesto: per definire Flashover occorre fare un po’ come i filosofi che attraverso la negazione determinano qualcosa come qualcosa. Ma le parti narrative e saggistiche e liriche e poliziesche hanno senso poiché rimandano all’incendio, alle cause che lo hanno scatenato e agli effetti; oltre che a qualcosa di più grande dell’incendio. Comunque, ho usato un metodo semplice. I fatti, i gesti, le azioni. Ho scarnificato la narrazione privilegiando i fatti, senza cedere alla tentazione di gonfiare il libro come un soufflé romanzesco: non volevo trasformare i fatti nel grande evento che fagocita tutto, pure il libro. Anche perché l’evento porta con sé il trauma, mentre il fatto è più umile e irresponsabile. E poi ho usato il montaggio. La sequenza. La sequenza è linguaggio. L’uso delle parentesi. Le digressioni che hanno senso perché riconducono comunque alla storia. E poi il tono a volte biblico, a volte da manuale del piccolo incendiario. La reazione chimica e fisica dei fenomeni. Il ritmo del testo. Il ritmo delle immagini di Sabrina Ragucci. Il ritmo del rapporto tra testo e immagini. E mai la tentazione del romanzo. Al limite, ciò che definisco “sconfinamento romanzesco”, all’inizio e alla fine, per mostrare ciò che il libro avrebbe potuto essere e invece non è. E basta. Per il resto, i fatti, le visioni che precedono e innescano e innervano i fatti. La solitudine delle proprie azioni. Ma soprattutto, ho deciso che Flashover dovesse seguire il medesimo andamento di un incendio: ignizione, propagazione, flashover, decadimento finale. Il libro diventa un flashover, la materia di cui tratta. E tuttavia l’uso delle immagini, la presenza della maschera, della parrucca, del mio corpo, aggiungono una nuova questione: infatti, dal punto di vista dell’incendio, la maschera funge da raffreddamento, è la quarta fase, quella del “decadimento finale”; ma dal punto di vista del libro, la maschera diventa il flashover del libro, distrugge la narrazione precedente. È la parte in cui si manifesta ancora più chiaramente il lavoro visivo di Sabrina Ragucci, intitolato Alfabeto della distruzione: l’uomo mascherato che parla la lingua degli agenti della Borsa di Milano, nel Novecento, prima del passaggio alle contrattazioni telematiche. È un flashover raffreddato in quanto asincrono, proprio perché è una parte che può essere letta sia come fase dell’incendio sia come fase del libro: e a seconda della lettura, assume un significato diverso.

Un aspetto che trovo sempre particolarmente riuscito dei tuoi racconti e romanzi, è la memorabilità dei personaggi. In Ipotesi di una sconfitta, ad esempio, mi sembra che tu abbia lavorato attraverso forme di caricatura e di accentuazione espressiva dei caratteri per far risaltare alcune figure secondarie, rendendole peraltro anche comiche. In Flashover, invece, mi sembra che il procedimento sia l’opposto, cioè un continuo sottrarre per lasciare ai personaggi solo i gesti, le frasi pronunciate, gli atteggiamenti esteriori: il risultato però, forse anche in virtù di alcuni stereotipi sociali che il lettore ha in mente, mi sembra ugualmente persuasivo. Come lavori abitualmente per la costruzione dei personaggi? E quali sono state – se ci sono state – le differenze di questo romanzo rispetto ai precedenti?

In Ipotesi di una sconfitta all’inizio del libro i personaggi si chiamano per nome; Nino, Gigi, poi diventano soprannomi: Olaf, Benz, Metalizzato, Milano Vende Merda, Pink Skylab, Carogna Florentina, Solo Cattiveria, Solo Cattiveria 2, Willie, Dollaro, Zio Quane; e infine diventano login: io stesso mi trasformo in GFALCO, ZZGFA1. Nella parte finale mi ribattezzo Mister Lumpen, come se fossi diventato una merendina da discount. Mister Lumpen è la versione contemporanea e impoverita de L’Uomo di Lenhart, il piccolo burocrate che appare per quaranta pagine ne La gemella H, il bancario del 1935. Mister Lumpen starebbe bene a Cortesforza, che è un luogo ma è come se fosse un personaggio. In Ipotesi di una sconfitta partivo dalla base dell’esperienza personale e dai diari. Alcuni, fortunatamente, a distanza di molti anni li ho conservati, altri li ho smarriti, altri li ho buttati anni fa, in un impeto di malessere autodistruttivo. Ma va bene così. Hilde e Helga Hinner, le due gemelle de La gemella H, sono liberamente ispirate a due persone che ho conosciuto negli anni Novanta. I due cugini incendiari li ho ribattezzati, come detto prima, «il cugino padrone» e «il cugino dipendente», proprio per non farmi schiacciare dalla cronaca. Per il personaggio senza nome che attraversa il lavoro visivo di Flashover abbiamo scelto una maschera poco caratterizzante. È la maschera globale, la maschera banale del commercio, della finanza, del denaro, dei flussi di denaro che impoveriscono il mondo. Non è una maschera grottesca, come quelle usate da alcuni artisti novecenteschi. È una maschera in apparenza neutra, con un “mezzo sorriso”.

E arriviamo all’aspetto centrale del tuo ultimo libro, ovvero il dialogo tra parole e immagini, tra la narrazione e le fotografie di Sabrina Ragucci (che peraltro riproducono proprio te, mascherato; a parte una foto, che invece hai scattato tu). Trovo sempre molto difficile chiedere a un autore qual è il rapporto che le immagini intrattengono con le parole del libro; una strada forse più semplice e chiara per comprendere come nasce il dialogo tra i due canali espressivi, passa per capire come si lavora materialmente quando si ha in mente di produrre un iconotesto. Nella nota finale è scritto che le foto sono state scattate tra il 2018 e il 2019 tra Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria: in questo periodo stavi scrivendo il libro, portando avanti quindi scrittura e dimensione iconografica, oppure hai scritto quando l’intero progetto fotografico era concluso e sotto mano? Banalmente, hai avuto sottomano le fotografie mentre scrivevi, o le avete realizzate successivamente?

Sono agevolato nella creazione dei fototesti; non tanto perché ho studiato fotografia, quanto perché vivo con Sabrina Ragucci e questo ispira molto il lavoro letterario. Altra faccenda è chiamare due persone, come fanno alcuni editori, e sperare che creino qualcosa di interessante, magari durante un viaggio. Non è semplice. E infatti, autori ed editori si accontentano, scrivono e stampano libri con all’interno fotografie, ma per me e Sabrina Ragucci un fototesto è un’altra cosa. Condominio Oltremare, per esempio, l’ho scritto in poche settimane soltanto perché per otto anni sono uscito di casa assieme a lei, per fotografare la striscia di terra compresa tra Cervia e Lido di Volano. Ma Sabrina non stava soltanto fotografando, quella non è la sua storia, lei è un’artista–scrittrice, stava ricostruendo qualcosa. Durante tutto quel periodo ho preso appunti senza sapere cosa sarebbe diventato il materiale accumulato. È importante entrare nel processo. Entrare nel processo significa portare il cavalletto, la macchina, la sacca delle pellicole, camminare parecchio, anche in luoghi nei quali non vorresti essere, soprattutto in inverno. Significa guardare nel pozzetto della macchina, e quindi dentro te stesso, e scrivere sul taccuino con le dita intirizzite, e trattare il taccuino come il pozzetto. Significa ragionare per tutto quel tempo intorno a una visione condivisa.

In Flashover non ci interessava inserire fotografie veneziane, e nemmeno di Marghera. Il protagonista mascherato e imparruccato è un altro personaggio rispetto al «cugino padrone». Le fotografie, in alcuni punti, pare che abbiano come sceneggiatura il testo. Ma poiché sono state fatte in Lombardia, Emilia Romagna e Calabria, e poiché il personaggio del lavoro visivo è differente, ecco, il lavoro visivo ha una sua autonomia, e pur sviluppandosi in prossimità del testo, tutte le immagini si esprimono con semplicità, restando perfettamente congrue, sebbene intenzionalmente stranianti.

C’è reciprocità tra i due linguaggi. Non ci interessa la bella fotografia fine a se stessa o l’escamotage strabiliante e romantico; non ci interessa nemmeno ciò che ho più volte definito “estetica del degrado”, insomma, la spazzatura fashion, ripulita, pronta per la galleria d’arte o un certo tipo di cinema o di serie televisive. Viceversa, ci interessano il dialogo in sequenza, la convivenza perseverante dell’innesco che si espande da un linguaggio all’altro. Certo, le fotografie di Sabrina Ragucci sono tutte coerenti e formalmente ineccepibili e parlano della Storia della fotografia. Scherzando, ma non troppo, ripeto sempre che i nostri lavori sono come il Foggia allenato da Zeman nei primi anni Novanta: il collettivo crea il gioco, non la giocata estemporanea del singolo, più o meno bella; il collettivo ha più importanza del singolo. Forse ha aiutato il fatto che entrambi siamo ambidestri: fotografiamo e scriviamo.

Infine, in uno scambio privato, mi hai scritto che, terminata la scrittura di Flashover, hai fatto fatica a rimetterti sul progetto narrativo a cui stai tuttora lavorando, perché il tuo modo di pensare e scrivere era fortemente condizionato. Potresti provare a spiegare meglio questa difficoltà? Magari enucleando i due “modi” di scrivere che distingui, quello di Flashover e Condominio Oltremare e quello degli altri tuoi libri?

Un libro come Flashover è destabilizzante anche per chi lo scrive. Comunque adesso sto lavorando a un romanzo che uscirà, sempre per Einaudi. L’idea nasce da una collaborazione con Walter Niedermayr. Anni fa ho scritto il testo per un suo libro pubblicato da un editore d’arte, a Berlino. Ho avuto il piacere di vedere da vicino questo magnifico lavoro durato sette anni. Migliaia di immagini, poi selezionate, si comprimono nel libro, e diventano l’opera, una sorta di unica immagine. Ecco, l’arte, la letteratura, per me è questo. Quando Daniele Giglioli ha recensito Flashover su la Lettura, ha evidenziato come, «con una mossa abituale», faccia «collassare (…) il passato mancato su un presente vuoto». Se devo pensare a un’immagine che rappresenti questa condizione di passato mancato e di presente vuoto, ecco, se devo pensare a una condizione ancora più estrema, penso all’immagine impossibile alla quale ho accennato verso la fine del primo capitolo di Ipotesi di una sconfitta. Il giorno del funerale di mio padre, nel febbraio 2011, subito dopo la sepoltura, si sono avvicinati due uomini di circa settant’anni. Erano poco più giovani di mio padre. Mio padre ha guidato l’autobus delle linee extraurbane, a Milano, dal 1956 al 1973, prima di superare i concorsi e diventare impiegato nello stesso deposito ATM. Lì ha gestito, fino al 1992, la movimentazione degli autobus nella zona sud-ovest. Ebbene, questi due uomini, nel 1956, erano studenti; a distanza di oltre mezzo secolo salutavano il figlio di colui che li aveva accompagnati a scuola, per tante mattine, durante una parte significativa della loro giovinezza. È la cosa che mi ha commosso di più, proprio perché inaspettata e manifestata da due estranei.

E tuttavia, quattro anni dopo, mentre scrivevo, ho pensato: posso finire un capitolo dedicato a mio padre, un capitolo così importante in questo modo? No, non posso. Ho scritto di questo incontro nel capitolo, ma non alla fine; sarebbe stato troppo semplice, accattivante, quasi ricattatorio verso il lettore e me stesso chiudere il capitolo in quel modo. Anche se, certo, immagino che sarebbe stata una fine adeguata per tanta letteratura anglosassone, o per quella italiana modulata sul sentimentalismo, sulla promozione di sé tipica di un post dei social, poi riversata sulla pagina. Ma uno scrittore, un artista, deve aggiungere anche soltanto un piccolo pezzo, qualcosa che prima non c’era; allora ho ricordato la ricognizione fatta alcuni mesi dopo la morte di mio padre, nel luogo in cui aveva lavorato per trentasei anni. Era l’ottobre 2011. Taccuino, matita, macchinetta fotografica, udito ricettivo per captare i rumori. Eppure ho perso qualcosa, e soltanto grazie a Google Street View, molto tempo dopo, ho trovato ciò che stavo cercando. Infatti Google Street View ha caricato le immagini dell’ottobre 2011; ma come spesso capita, una parte della via era coperta da immagini più vecchie: in questo caso, dell’ottobre 2010, tre mesi prima della morte di mio padre. Ecco, lì sta l’immagine impossibile, il cursore che si trova sulla soglia tra le immagini dell’ottobre 2010 (mio padre ancora vivo) e dell’ottobre 2011 (mio padre morto): è ciò che ho definito “il funerale del presente”; in fondo è simile al flashover, labile istante nel picco massimo di distruzione.

Per concludere ritornando all’inizio di questa conversazione: anche il romanzo che sto scrivendo si interroga come sempre sullo sguardo. Allora cito qui una parte di Ipotesi di una sconfitta, omaggio a una mostra di Baltz: «Che cosa non vediamo quando guardiamo? E da chi siamo guardati quando crediamo di vedere?». Molte delle cose che scrivo partono da uno schermo – reale o immaginario – che i personaggi mettono tra se stessi e il mondo. Il cannocchiale che la coppia usa all’ippodromo per vedere la corsa dei cavalli (accanto a L’Uomo di Lenhart, che invece si affida alla propria vista) ne La gemella H; il parabrezza dell’Opel Olympia di Hans Hinner, la prima volta che Hinner è andato in autostrada durante il Terzo Reich, nel 1936 (sempre La gemella H); il cannocchiale a gettoni de L’ubicazione del bene; due personaggi dentro la Fenice, quando vedono la prima grande fiammata non direttamente, ma riflessa all’interno di una grande specchiera ottocentesca, in Flashover; l’audiofono intrappolato lungo la Statale Romea, dentro l’Abbazia di Pomposa, Ferrara; il detective privato che mi pedinava e mi fotografava con lo smartphone in Ipotesi di una sconfitta; ecc. ecc.

Anni fa, l’amico Guido Guidi mi ha raccontato quanto Ghirri fosse spaventato dal lavoro di Baltz: lo riteneva funebre. Ma è proprio quello che mi interessa. E sarà uno dei temi del romanzo. L’incredulità di essere ancora vivi, lo stupore di continuare a guardare. Non per salvare il mondo, ma per fissarlo con più profondità, mentre se ne va, o meglio, mentre ce ne andiamo.

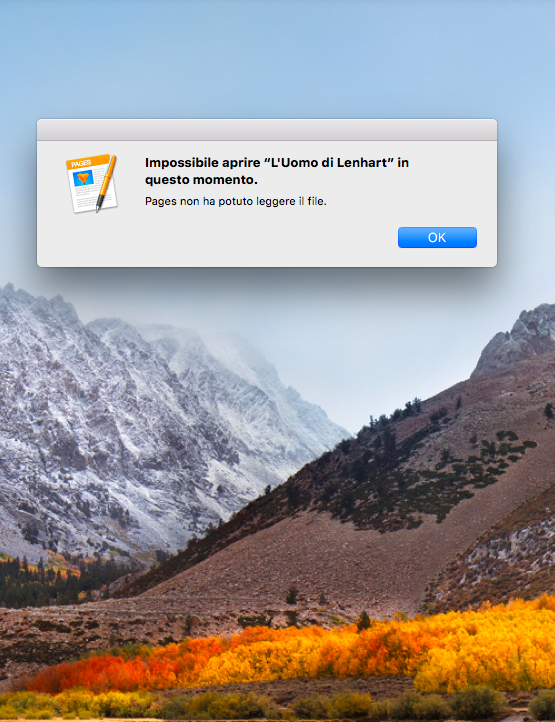

Per un ultimo autocommento, ero indeciso se inviare la storia di una fotografia di Sabrina Ragucci, ovvero l’immagine diventata poi la copertina de La gemella H; ma mi rendo conto di aver occupato molto spazio, ed è una storia lunga, una storia che peraltro ho già raccontato altrove; oppure, sempre a proposito de La gemella H, ero indeciso se inviare la piantina di Bockburg, immaginaria cittadina bavarese ubicata nella zona sud di Monaco; oppure chissà quale materiale. Alla fine ho deciso di inviare la schermata di un file corrotto, di cui ho parlato a pagina 371-372-373 in Ipotesi di una sconfitta. Il crack del computer era avvenuto di sabato pomeriggio, mentre alternavo la scrittura alla visione di un torneo di tennis del circuito femminile Wta, torneo che si giocava a Charleston, South Carolina. Lì viveva l’omonima di una mia cugina statunitense, Susan Falco. Mia cugina vive nel Connecticut; omonima che, tuttavia, somigliava moltissimo a mia nonna, la madre di mio padre. Insomma, mentre leggevo alcuni documenti riguardanti la fantomatica Susan Falco, il computer aveva fatto crack, e in modo sconsiderato non avevo mai salvato, su una chiavetta, quanto avevo scritto in precedenza: mesi di lavoro, decine e decine di pagine perdute. Un tecnico aveva recuperato il file, ma il file non si è mai riaperto. Avevo contattato altri tecnici, invano.

E così avevo ricominciato a scrivere cambiando il titolo in Ipotesi di una sconfitta.

Ogni tanto guardo l’allegato corrotto. Quasi temo di cliccarci sopra, temo che si possa aprire. Il risultato è sempre lo stesso ma, chissà perché, è cambiata la dicitura: Impossibile aprire L’uomo di Lenhart in questo momento. Voglio dire, in questo momento, prima, non c’era.

Cercavo di recuperare nella memoria l’atmosfera del testo perduto, a volte le singole parole, ma al tempo stesso lasciavo uno spazio sgombro per scrivere, e con il passare dei minuti lo spazio libero prendeva il sopravvento, soffocava quanto avevo smarrito: in quei giorni mi pareva che scrivere fosse creare il vuoto, non riempirlo. Alcune analogie, eppure quante differenze tra il libro perduto e questo. Susan non era la vera Susan, ma la mia Susan, il messaggero della distruzione, inviato per farmi scrivere un altro libro.

(Ipotesi di una sconfitta)

La foto di copertina è di Sabrina Ragucci.