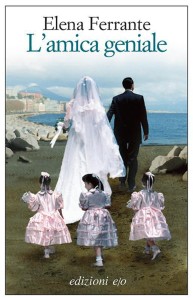

Molto si è detto di Elena Ferrante, nome senza volto, candidato incorporeo al Premio Strega. Questa scelta di restare un fantasma che aleggia dietro la scrittura, figura che il lettore può ricostruire attraverso le righe, è stata da più parti interpretata come l’ennesima strategia di marketing, soprattutto dopo il successo della tetralogia L’amica geniale. Per non parlare del fatto che l’autrice ha conquistato il pubblico e la critica statunitense, con le sue “neapolitannovels”, in un trionfo di luogo comune in salsa italiana.

Tuttavia, l’interesse suscitato dai romanzi di Elena Ferrante non può certo ridursi alla curiosità legata all’identità celata, ma è frutto del passa-parola e della sapiente costruzione testuale. Certo, si tratta di una costruzione che si impernia innanzitutto sulla questione del nome. Darsi uno pseudonimo, come Ferrante ha fatto, è già giocare con la propria identità, introdurre uno sdoppiamento tra sé e la firma sulla copertina, moltiplicare le posture, tra finzione e verità. In L’amica geniale, la narratrice si chiama Elena, detta Lenù, e scrive romanzi: ci troviamo di fronte a un patto autobiografico distorto, poiché invita a cercare somiglianze con la vita di un autore di cui sappiamo ben poco. Sono molteplici le allusioni che mescolano i piani, confondono le carte e spingono a ritrovare nei passaggi metanarrativi riguardanti l’attività letteraria di Lenù tracce della poetica di Ferrante. Quando nell’ultimo tomo della serie, Storia della bambina perduta, l’amica Lila le dice “quante storie per un nome: famoso o no, è solo un nastrino intorno a un sacchetto riempito a vanvera con sangue, carne, parole, merda e pensierini”, non possiamo che pensare alla finzione racchiusa nel nome dell’autrice, contenitore vuoto e pieno al contempo.

Questo continuo gioco di specchi è ulteriormente amplificato dal sovrapporsi delle vicende dell’amica Lila a quelle di Lenù. Il rapporto tra le due bambine, poi ragazze, donne adulte e vecchie, è il vero protagonista della tetralogia, l’unico legame che tra amore assoluto, invidia, rivalità e addirittura parassitismo, dura nel tempo e gli dà senso. Ma non si tratta solo di un potente ritratto dell’amicizia femminile, né di mostrare due diverse possibili traiettorie sociali e di genere negli anni che vanno dal boom economico al berlusconismo. Si tratta soprattutto di mostrare come non esistano identità stabili, come l’identità sia costantemente frutto della creazione dell’altro da sé. Le due amiche si plasmano a vicenda, si fondono e si disgiungono per trovare una via per l’autodeterminazione, ma continuano a chiedersi quanto l’una debba all’altra. Lenù scriverà un saggio sull’uomo come creatore della donna, a partire dalla figura di Eva, leggendo il femminismo e l’amore come un problema di definizione identitaria più o meno eterodiretta. In questo senso, anche l’identità autoriale non può essere definita, è qualcosa a cui ogni lettore può dare forma a partire dal testo stesso.

Le due figure sono inoltre due doppi dell’autrice, incarnano due stili di esistenza, due forme di narrazione. Il testo scritto da Lila alle elementari continuerà a ossessionare Lenù, a nutrire segretamente la sua stessa scrittura, in una sorta di plagio involontario. Anche quando diventa una scrittrice affermata, teme che l’amica possa pubblicare qualcosa di suo, che oscuri totalmente il suo lavoro. Lila del resto rappresenta il rapporto viscerale con la terra in cui è nata, con una Napoli di cui cerca di conoscere tutti i segreti. Questa visceralità è uno degli ingredienti della scrittura di Ferrante, scrittura doppia anch’essa, che oscilla tra una prosa razionale, scarna e concreta, un iperrealismo del quotidiano e anche del triviale e alcune punte invece di scrittura carnale e quasi violenta, dove il realismo cede il passo a una dimensione fantastica. L’irrazionale emerge in alcuni momenti, come quello del terremoto del 1980, come nelle crisi di “smarginamento” di Lila, una sorta di perdita di coscienza di sé, ed è legato alla città di Napoli e al suo dialetto. Ferrante non lo impiega quasi mai, preferisce che non interferisca con l’italiano e, quando mette in scena dei discorsi diretti tra i personaggi del rione popolare teatro di molte vicende, preferisce introdurli con la formula: “disse in dialetto”. L’italiano del resto è il simbolo, agli occhi delle due ragazze, di una riuscita sociale e culturale alla quale aspirano, di una volontà di lasciarsi le umili origini alle spalle. Tuttavia, Lenuccia, a cui riuscirà di compiere una traiettoria che la porterà fuori da Napoli e lontana dalla classe sociale nella quale era cresciuta, continuerà a esserne attratta e a farvi ritorno e il dialetto affiorerà alle sue labbra nei momenti di forte emozione.

In questo quadro è altamente simbolico il rapporto con la madre, donna ignorante, per lungo tempo anti-modello per la figlia, timorosa di divenire come lei, di ereditarne la zoppia. Eppure, dopo il primo parto, la madre-matrice prende possesso del suo corpo: Elena zoppica e ricorre al suo aiuto per badare alla sua primogenita. Dopo aver chiamato questa bambina come la ricca e colta suocera, la seconda figlia Elsa, in omaggio alla sorella Elisa, ma, più probabilmente, a Elsa Morante, sceglie di dare il nome della madre, Immacolata, alla terza figlia, riconciliandosi così tanto con la figura materna che con le proprie origini popolari e incolte. L’irrazionale, le origini sociali, Napoli come città-mondo dove regna un caos primigenio, la lingua madre: tutti questi elementi sottendono la scrittura lineare di Ferrante, ne costituiscono il magma profondo che di tanto in tanto erutta in superficie, sotto forma di una rottura o di una dissonanza stilistica.

Ferrante non gioca solo con l’autobiografia, ma sembra voler costruire un testo in cui molti generi e sottogeneri letterari trovano uno spazio. Si passa dal romanzo storico, con l’ambizione di mettere in scena un cinquantennio di storia d’Italia a fare da sfondo alle vicende – dalle lotte operaie alla camorra, dal terrorismo a Tangentopoli -, fino ad arrivare quasi a una sorta di epopea: le due eroine si stagliano sovrane sopra un mondo di personaggi variegati, ma molto meno delineati, come se fossero figure destinate a incarnare un unico carattere. Vi sono poi tracce di romanzo di formazione e di romanzo di appendice. Il teatro è evocato dalle liste di personaggi all’inizio di ogni tomo, ma non mancano nemmeno le allusioni alla paraletteratura: nel rione, ad esempio, le ragazzine leggono i fotoromanzi, anche se le due protagoniste si distingueranno ben presto con la lettura di Piccole donne. Tutte queste forme generiche, così come i riferimenti costanti alle teorie sociologiche e femministe, non sono mai fini a se stessi, ma funzionali allo scopo ultimo della tetralogia: quello di ricostruire una vita, o meglio due vite.

La tetralogia di Elena Ferrante tiene incollato il lettore (le lettrici, soprattutto) proprio perché l’invenzione di una vita suscita un meccanismo di empatia e identificazione, meccanismo sempre più studiato, per esempio in Francia, dove la critica di ultima generazione si affida alle neuroscienze per spiegare la diffusione sempre crescente delle diverse forme biografiche nel panorama letterario contemporaneo. Potremmo chiederci in cosa consista la novità nell’attrazione del lettore medio per lo storytelling, per ogni forma di sospensione dell’incredulità. Il fatto è che Elena Ferrante non utilizza queste strategie di coinvolgimento in maniera furbesca, non fa affidamento sull’ingenuità del suo pubblico. Non a caso fa dire a Lila nell’ultimo tomo: “Solo nei romanzi brutti la gente pensa sempre la cosa giusta, dice sempre la cosa giusta, ogni effetto ha la sua causa, ci sono quelli simpatici e quelli antipatici, quelli buoni e quelli cattivi, tutto alla fine ti consola”. Elena Ferrante non ci offre infatti nessun lieto fine e forse non è per questo che seguiamo appassionatamente le vicende delle due protagoniste, che hanno peraltro la particolarità di suscitare empatia nonostante la loro antipatia. E così, arrivati alla fine della vicenda in cerca di una conclusione classica, in cui tutti i personaggi trovino una loro sistemazione, non possiamo che restare delusi. La tetralogia si chiude in dissolvenza, quasi a voler simboleggiare, assieme allo svanire del racconto riguardante le due protagoniste, anche l’inconsistenza della figura autoriale. La penultima frase è emblematica: “A differenza che nei racconti, la vita vera, quando è passata, si sporge non sulla chiarezza ma sull’oscurità”. Come in ogni autobiografia, non possiamo conoscere la fine della vita di Lenù, ma nemmeno del suo doppio, Lila. In questo caso il romanzo, come la vita, non conclude.

La tetralogia di Elena Ferrante tiene incollato il lettore (le lettrici, soprattutto) proprio perché l’invenzione di una vita suscita un meccanismo di empatia e identificazione, meccanismo sempre più studiato, per esempio in Francia, dove la critica di ultima generazione si affida alle neuroscienze per spiegare la diffusione sempre crescente delle diverse forme biografiche nel panorama letterario contemporaneo. Potremmo chiederci in cosa consista la novità nell’attrazione del lettore medio per lo storytelling, per ogni forma di sospensione dell’incredulità. Il fatto è che Elena Ferrante non utilizza queste strategie di coinvolgimento in maniera furbesca, non fa affidamento sull’ingenuità del suo pubblico. Non a caso fa dire a Lila nell’ultimo tomo: “Solo nei romanzi brutti la gente pensa sempre la cosa giusta, dice sempre la cosa giusta, ogni effetto ha la sua causa, ci sono quelli simpatici e quelli antipatici, quelli buoni e quelli cattivi, tutto alla fine ti consola”. Elena Ferrante non ci offre infatti nessun lieto fine e forse non è per questo che seguiamo appassionatamente le vicende delle due protagoniste, che hanno peraltro la particolarità di suscitare empatia nonostante la loro antipatia. E così, arrivati alla fine della vicenda in cerca di una conclusione classica, in cui tutti i personaggi trovino una loro sistemazione, non possiamo che restare delusi. La tetralogia si chiude in dissolvenza, quasi a voler simboleggiare, assieme allo svanire del racconto riguardante le due protagoniste, anche l’inconsistenza della figura autoriale. La penultima frase è emblematica: “A differenza che nei racconti, la vita vera, quando è passata, si sporge non sulla chiarezza ma sull’oscurità”. Come in ogni autobiografia, non possiamo conoscere la fine della vita di Lenù, ma nemmeno del suo doppio, Lila. In questo caso il romanzo, come la vita, non conclude.